Du Petit Saint-Thomas, Au Bon Marché.

Le Petit Saint-Thomas

. Simon Mannoury lance en 1810 un grand établissement de nouveautés le Petit Saint-Thomas, rue du Bac à Paris. Ce vendeur d’étoffes révolutionne la pratique commerciale en organisant la vente d’articles à très bon marché et surtout l’affichage de prix fixes. « On ne vend qu’à prix fixe dans cette maison » assure la publicité faisant foi de la vieille devise de la maison « Loyauté fait ma force ».

Mannoury instaure également la vente par correspondance et crée un service spécial pour la province. Pour liquider les invendus, ce commerçant visionnaire affiche des prix attractifs. Les ventes au rabais sont nées. On lui attribue ainsi la paternité des soldes.

L’essor de ces magasins d’un nouveau genre serait donc dû à l’ingéniosité d’un marchand de nouveautés se lançant dans une réclame et un démarchage du client très offensifs.

Premier encart publicitaire paru dans Le Figaro du 26 août 1829.

. Le Petit Saint-Thomas devient la coqueluche de toutes ces dames de l’aristocratie parisienne qui aiment y flâner et acheter : « Pour tout ce qui est du domaine essentiellement parisien de la nouveauté, il convient de se diriger tout droit vers les magasins les plus élégants qui sont ceux du Petit Saint-Thomas. Notre aristocratie n’en connaît point d’autres » affirme Le Figaro dans son édition du 4 avril 1867. La rue du Bac devient le rendez-vous de la fashion parisienne.

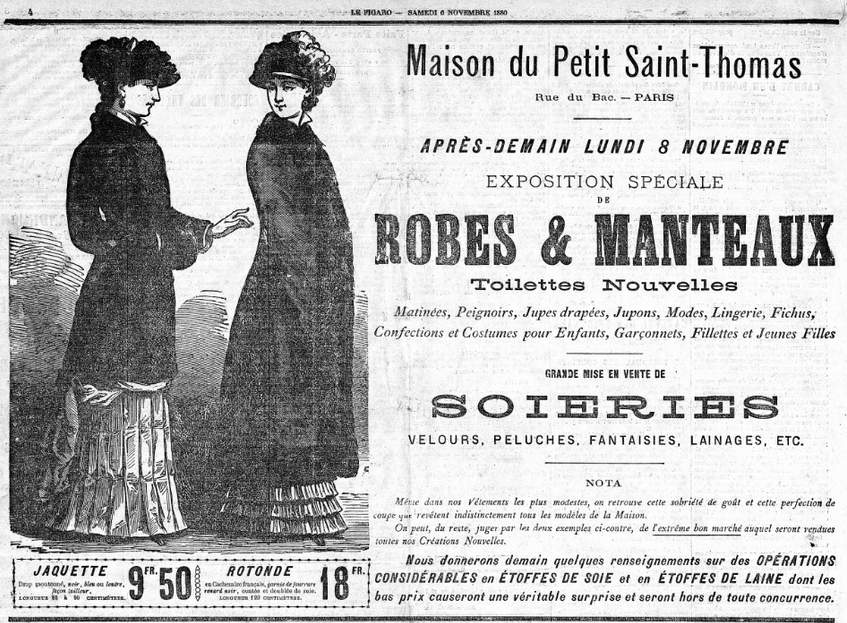

Le Petit Saint-Thomas fait paraître dans les journaux de nombreux encarts publicitaires (Le Figaro du 6 novembre 1880).

. Sous le second Empire, de nouveaux lieux de vente ouvriront : Le Bon Marché (1838), Les Grands Magasins du Louvre (1855), Le Bazar de l’Hôtel de Ville (1856), Le Printemps (1865). « Les cathédrales du commerce moderne » ainsi décrites par Émile Zola dans son roman Au Bonheur des Dames (1883).

Au Bon Marché : le grand magasin d’Aristide Boucicaut

. Aristide Boucicaut (1810-1877) est né à Bellême (Orne), d’un père qui tenait une petite boutique de chapeaux. Il commença sa carrière commerciale en vendant les casquettes et les tissus de son père. Ambitieux et aventurier, âgé de 19 ans, il suivit un commerçant ambulant comme il en existait beaucoup alors et arriva en 1829 à Paris. Les débuts furent difficiles, il fallait vivre. Il s'occupa tant bien que mal jusqu'à ce qu'il trouve un emploi de calicot (commis d'un magasin de nouveautés) dans un magasin situé rue du Bac, Le Petit Saint-Thomas, un magasin de nouveautés qui s'inspirait de la philosophie de Saint-Thomas d'Aquin, une église du voisinage : le mariage de la foi et de la raison.

. Son ambition et ses qualités commerciales le feront nommer chef du rayon des châles. Dans ce magasin d'inspiration chrétienne mais non dépourvu de sens commercial, Boucicaut apprendra beaucoup. Dans un Paris où se font sentir plus qu'ailleurs les premiers frissons de la croissance industrielle - l'épargne des ménages passera de 62 millions de francs en 1835 à 358 millions en 1847, le fondateur du Petit Saint-Thomas, Simon Mannoury, un Normand comme lui, s'attache à fidéliser le client par des pratiques nouvelles et surprenantes à l'époque : articles très bon marché et à prix fixes affichés, en instaurant l'envoi franco de port et la vente par correspondance, en organisant aussi des expositions temporaires, des périodes de soldes et d'occasions. Dans les galeries spacieuses qui se trouvent à l'angle des rues du Bac et de l'Université, il a même l'idée originale d'installer un âne qui promenait les enfants des clientes … On ne peut rêver meilleur apprentissage pour Aristide Boucicaut.

Nous sommes en 1834. Le midi, Aristide Boucicaut déjeune chaque jour dans un petit bistrot tenu par une jeune fille de 18 ans, Marguerite Guérin, venue de Saône-et-Loire et qui sait à peine lire ! Née d'une " fille-mère " et d'un père disparu sans laisser d'adresse, elle est « montée » à Paris à 13 ans, à la mort de sa mère, et a obtenu une place chez un blanchisseur, rue du Bac, avant de s'installer, grâce à ses économies, dans une crèmerie, un petit " bouillon-traiteur " où Aristide, qui venait y déjeuner fera sa connaissance. De leur union naîtra en 1839 leur seul fils, qui mourra en bas âge.

. A proximité du Petit Saint-Thomas, en 1838, les frères Videau créent une grande boutique de mercerie Au Bon Marché, établie à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac, pour vendre différents types d’articles, des tissus, des accessoires de couture, des parapluies et de la literie. Pour le moment, encore rien de très novateur !

En 1848, Boucicaut se fait embaucher chez Paul Videau. En 1852, étant parvenu à mettre de côté, avec son épouse, la somme de 50.000 F (environ 150.000 € d'aujourd'hui), Aristide Boucicaut, encore simple employé, partage avec Paul Videau la co-propriété du Bon Marché. Les 12 employés, avec quatre rayons, réalisaient un chiffre d'affaires d'environ 450.000 francs. Il comprend vite qu’il y a une place pour un nouveau commerce, pour proposer plus de choix aux acheteurs.

En appliquant avec bonheur et habileté les méthodes acquises en grande partie durant ses années de "stage" au Petit Saint-Thomas, les Boucicaut lancent leur propre magasin, une « cathédrale du commerce moderne », le 01 juin 1853, au moment même où s'amorce le grand boom économique du Second Empire. Visionnaires et audacieux, les Boucicaut multiplient les stratagèmes pour attirer la clientèle féminine : ils créent les premières toilettes pour femmes et des salons de lecture pour les maris attendant leurs épouses, ils distribuent des ballons rouges afin d’attirer la mère par l’enfant, développent la publicité … Les associés partagent la même vision moderne du commerce et se lancent dans l’exploitation du concept de « grand magasin ». Leur stratégie commerciale est faite de :

- libre accès du consommateur au magasin sans obligation morale d’acheter ;

- accès direct aux marchandises

- prix fixé et marqué via l’étiquetage des prix, ce qui élimine le marchandage

- assortiment très étendu vendu en rayons multiples (4 au début, 47 en 1877) ;

- pratique des « rendus » : possibilité pour le client de rapporter l’article et de l’échanger s’il ne convient pas ;

- articles de grande vente et à rotation rapide vendus à faible bénéfice (marge de 13,5% alors que les marges moyennes étaient de 40%) ;

- services rendus aux clients : livraison, buffet gratuit, installation d’ascenseurs ;

- utilisation systématique de la « réclame » : affiches, catalogues, images ;

- mise en scène des marchandises, avec utilisation de la vitrine comme media publicitaire ;

- utilisation des animations : le magasin est un spectacle.

Bref, le couple Boucicaut ne vend pas seulement des produits, il vend l’envie d’acheter. En 1863, effrayé par les innovations de son associé, Paul Videau demandera à sortir de l'affaire. Le 31 janvier c'est chose faite. C'est un « voisin » ornais, Henry-François Maillard, qui prête à Boucicaut le million et demi de francs dont il a besoin pour poursuivre seul sa révolution commerciale.

Ce Maillard, né à Mortagne en 1819, est un pâtissier devenu millionnaire à New York après avoir croisé la route de l'américain, d’origine irlandaise, Stewart qui, achetant ses marchandises aux enchères et les revendant en gros à des commerçants isolés de New York ou de la campagne venus en ville pour se réapprovisionner, avait amassé assez de bénéfices pour s’y faire bâtir en 1846 le Marble Palace au 280 de Broadway, le premier magasin à plusieurs (huit) étages, spécialement conçu pour la vente à grande échelle. (Il est vrai qu’il s’aidait en distribuant aussi régulièrement des pots-de-vin à des politiciens pour obtenir des contrats à son avantage !).

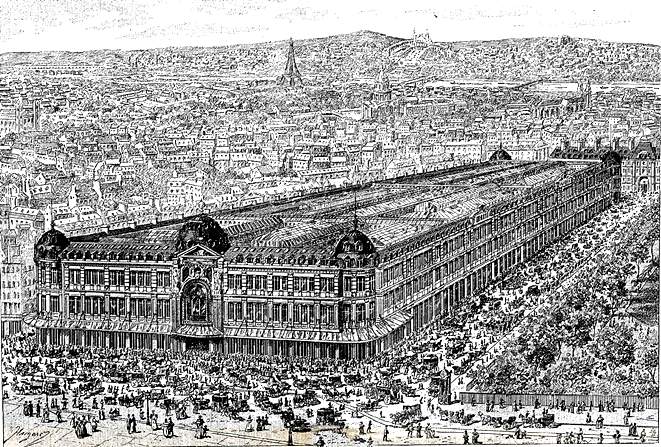

. Bien vite, ils comprennent, avec leur succès fulgurant, la nécessité d'adapter l'architecture du grand magasin à l'élargissement de la consommation et entreprennent, en 1869, l’agrandissement de leur boutique de 300 m2 dédiée à la vente d'articles textiles.

La construction d’un nouvel édifice à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue Velpeau débute en 1868. Comme architecte, Boucicaut avait choisi Alexandre Laplanche, puis Louis-Charles Boileau et comme ingénieur Gustave Eiffel, deux pionniers de l'utilisation fonctionnelle du fer et du verre en architecture. Le fer pour rendre possible l'installation de larges baies vitrées ; le verre pour permettre à la lumière naturelle d'entrer à flots.

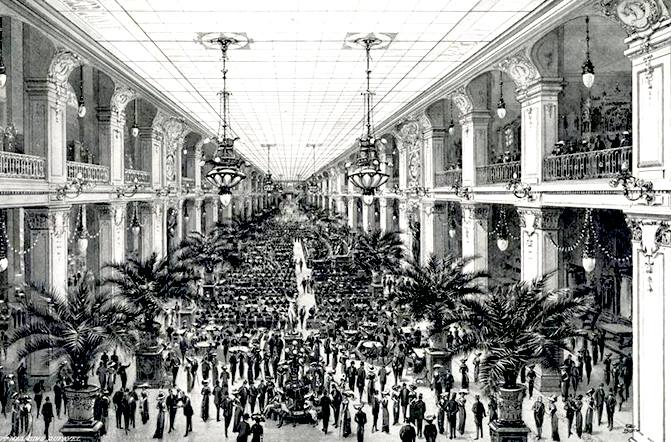

Le grand magasin Au Bon Marché achevé en 1887.

En 1888, lorsque la construction fut achevée, le bâtiment occupait l’ilot complet (jusqu’à la rue du Bac), avec une surface de 52.800 m2. Aristide Boucicaut affirmait que c'était alors "le seul édifice spécialement construit et entièrement affecté à l'usage d'un grand commerce des nouveautés ".

L’ensemble sera unifié, harmonisé et, en 1905, date de la fin des travaux, Le Bon Marché a l’apparence que nous lui connaissons aujourd’hui. L’aménagement intérieur est, quant à lui, le fruit du travail des ateliers Moisant et de Gustave Eiffel, qui appliquent au Bon Marché leurs dernières recherches en termes d’architecture métallique industrielle pour un éclairage naturel.

. Le magasin n'est pas mieux situé qu'un autre, voire plutôt moins bien, mais le chiffre de vente sur cette période passe de 450.000 à 7 millions de francs. En effet le client est roi. Il peut entrer et sortir sans acheter ; les prix sont fixes et marqués ; les articles qui ne conviennent pas peuvent être repris. Ils développent le principe des soldes et créent la vente par correspondance sur catalogue. Des expositions de blanc sont lancées pendant la morte-saison ; dès 1869, ils lancent « la semaine du blanc » pour attirer des clientes après les fêtes. Cette opération devient peu à peu « le mois du blanc » ; phénomène qui perdure depuis plus de 150 ans. Concerts privés, salon de lecture et galerie de tableaux …

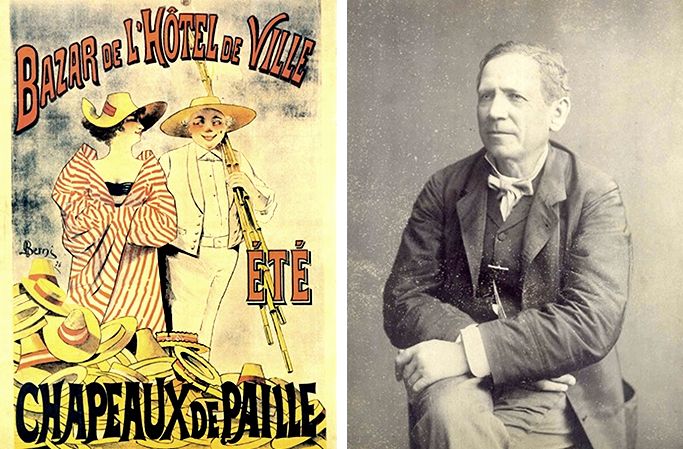

. Dans le monde entier, on s’inspire bientôt du modèle commercial inventé par ce couple. Méthode peut être américaine, où la modicité du bénéfice est largement compensée par le volume des ventes, mais adaptée à une clientèle française qui est « près de ses sous ». Le succès rencontré par Aristide Boucicaut incita la concurrence à réagir dans les années qui suivirent l’ouverture du Bon Marché. En 1855, Alfred Chaucard et Hériot lancent Le Louvre ; en 1856, Xavier Revel crée le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) ; en 1864, Jules Laluzot ouvre le Printemps ; en 1869, Ernest Cognacq et Louise Jay inaugurent la Samaritaine ; en 1894, deux Alsaciens ouvrent les Galeries Lafayette à destination d’une clientèle d’ouvrières et d’employées. En 40 ans, les grands magasins parisiens sont créés et le commerce triomphe : les bâtiments s’ornent de décors surchargés, de statues, de dorures et de stucs.

. Outre ce programme de relations publiques d'une grande efficacité, les Boucicaut font part, dès la pose de la première pierre des travaux d’agrandissement du Bon Marché en 1869, de leur souhait de contribuer au bien du plus grand nombre. Marguerite Boucicaut, véritable dame patronnesse du Bon Marché, enterre dans une boîte de plomb la déclaration suivante : « Je désire donner à cette construction, toute spéciale, une organisation philanthropique qui me permette, en me rendant utile à mes semblables, de témoigner à la Providence toute ma reconnaissance pour le succès dont elle n’a cessé de couronner mes efforts… ».

Ainsi, les Boucicaut pratiquent une politique de la main d'œuvre particulièrement novatrice : réfectoire gratuit ; un jour de congé payé hebdomadaire (les premières lois sur l’instauration du repos hebdomadaire ne datent que de 1906 !) ; chaque employé (la nouvelle classe sociale) peut devenir progressivement second, puis chef de comptoir et plus tard gérant ; création pour les employés d’une Caisse de Prévoyance alimentée chaque année par une somme prélevée sur les bénéfices nets de l'entreprise ; puis d'une Caisse de Retraite qui ouvre droit à une pension après 20 ans de service dans la maison ; intéressement sur les bénéfices ; consultations médicales gratuites ; cours du soirs…. Figure emblématique du progrès social, ils démontrent à quel point la politique sociale que leur inspirent leurs valeurs est aussi la meilleure clef de la réussite financière. Ces idées osées pour l'époque feront que le personnel ne s'y trompe pas, et surnommeront Aristide Boucicaut Le Juste.

. À la mort d’Aristide Boucicaut, en 1877, le chiffre d'affaires est de 77 millions de francs (160 fois plus qu'en 1852), mais l'entreprise ne disparaît pas avec lui ; l’activité, avec un effectif de 1.800 personnes, est poursuivie par sa veuve qui joint à des qualités de femme d'affaires celles d'une femme de cœur, donnant à Pasteur 100.000 francs-or pour construire son Institut. Un legs de la veuve Boucicaut permettra plus tard la construction de l'hôpital éponyme (1894-1897).

L’expansion ne s’arrêtera pas là, puisque Le Bon Marché, à partir de 1899, ouvre son annexe de l’autre côté de la rue de Babylone. En 1912, les Nouveaux Magasins sont inaugurés à l’emplacement de l’actuelle Grande Epicerie de Paris, de l’autre côté de la rue du Bac. Après un incendie ravageur en 1915, ce bâtiment sera reconstruit dans un style Art Déco et de nouveau inauguré en 1923.

Ce type de grand magasin que le petit commerce a parfois redouté, que Zola a dépeint dans Au Bonheur des dames, un " poème de l'activité moderne ", a été un élément essentiel de la civilisation urbaine, dans " un siècle d'action et de conquête ".

Mais peut être la réalisation la plus folle du couple Boucicaut sera-t-elle celle de l’hôtel Lutétia, inauguré en 1910, plusieurs années après le décès du couple. Marguerite Boucicaut avait initié le projet dans le seul but que ses clients étrangers puissent être logés avec tout le luxe possible, près de son établissement !

Ce couple qui s'est fait lui-même, qui a introduit de nouveaux procédés de distribution et de vente, qui a uni les qualités du travailleur et les audaces du capitaliste est considéré à juste raison comme le créateur de ce qu'on appelle couramment maintenant les « grands magasins ».

En 1984, le magasin est racheté par le groupe LVMH. Depuis, Au Bon Marché est devenu Le Bon Marché. De nouveaux travaux d’expansion et de rénovation ont été entrepris à partir de 2012. Il est consacré au luxe et sa principale cible sont les clients étrangers …

« Loyauté fait ma force »

. En 1810, Mannoury a donc ouvert sa boutique le Petit Saint-Thomas, près de la Seine, rue du Bac, dans le faubourg Saint-Germain. C’est un succès immédiat, car de tous temps les femmes ont été friandes d’innovations. Or, dans cette boutique qui rompait avec les habitudes d’alors, celles de la spécialité, on vendait plusieurs sortes de marchandises au comptant, à prix fixe et à très bon marché. L’idée fut géniale ! ...

Le Figaro du 18 Novembre 1897

. On aime à s’imaginer l’attirance des jolies Parisiennes de l’époque vers les tentations inédites qui leur étaient offertes. Volontiers on admet que Joséphine y envoya chercher quelques frivolités délicates pour parer ses grâces languissantes; que Mme Tallien, la ravissante Récamier, furent de l’inauguration. Sans doute l’adorable lady Blessington, en revenant d’Italie avec le beau d’Orsay, voulut voir le Petit Saint-Thomas si à la mode!...

Puis les années passent, et nous rêvons de la duchesse de Berry, des femmes de la Cour, de la princesse de Liéven, de Mme de Martignac, de la princesse de Vaudémont, de la comtesse de Rumfort. Elles ont dû, ces belles d’alors, hanter le magasin en vogue, qui bientôt allait devenir les magasins en risquant les premiers étalages, en lançant timidement les premiers « avis » dans les journaux. Nous en sommes encore à l’embryon de la publicité.

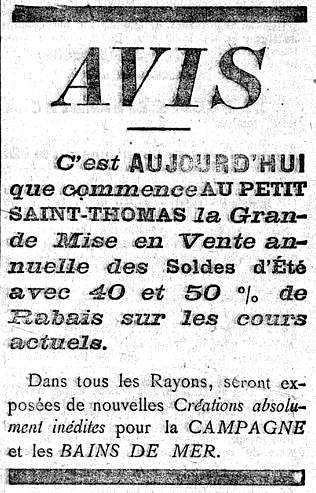

Avis annonçant les soldes d’été. Le Figaro du 31 mai 1880

Et voici que défilent, devant les comptoirs agrandis, la touchante Elvire et les héroïnes de Balzac; les chanteuses et les actrices: la Piccolomini, Rachel et Déjazet. Elles conduisent la sévère Swetchine (épistolière russe et femme de lettres), la si jolie Santa de Fresne, et choisissent pour aller aux Champs-Élysées, à la Croix-de-Berny ou à Longchamp : le gros de Naples de leurs robes écourtées, les palatines, les peignes à la girafe, les bonnets de linge, et les oiseaux de paradis qui orneront leurs « cabriolets » en paille de riz. Mme d’Agoult, Mme de Girardin, et peut-être Villemessant lui-même puisqu’il signa du pseudonyme d’Almaviva un article de modes dans le premier numéro du Figaro (le 1er janvier 1826), célèbrent directement ou indirectement les productions du Petit Saint-Thomas, en louangeant les mondaines.

. Puis arrive l’Empire. L’Impératrice n’était pas coquette, au dire de Worth que l’on peut croire (illustre tailleur anglais, qualifié de « père de la haute couture » débarqué à Paris en 1846 peu avant la prise de pouvoir de Napoléon III). Sa merveilleuse beauté pouvait se passer d’artifices. Mais Napoléon III, comme son oncle, voulait que les Tuileries donnassent l’exemple du luxe et de la dépense, source de prospérité pour le commerce. Il faut encourager les industries naissantes ou éprouvées. La parure s’impose même au deuil, réglé jusqu’alors par des usages d’une extrême rigueur. Le jais est inventé. La crinoline s’arrondit de plus en plus. Le sénateur Dupin tonne contre « le luxe effréné des femmes », mais le monde entier devient tributaire de la France pour la mode et les productions qui s’y rattachent.

Le Petit Saint-Thomas est à son apogée. Il fournit tous les fonctionnaires, toute la province mise en émoi par les belles préfètes que le gouvernement délègue. Cette clientèle nouvelle se joint à l’aristocratie parisienne et amène peu à peu l’élément masculin, à mesure que les rayons spéciaux se créent à l’intention de celui-ci.

. Mais 1870 vient foudroyer le pays. Tout s’écroule. La vie élégante n’existe plus pendant des mois. Le Petit Saint-Thomas subit le choc comme tout le monde. Les femmes de la noblesse, qui lui demeurent fidèles, sont très atteintes dans leur fortune et leurs affections. Elles font moins de dépense et pas du tout de bruit. Les femmes de bonne compagnie se sentiront, chez elles dans cette maison où les prévenances, le respect ne leur ont jamais manqué.

Le Petit Saint-Thomas avait marché toujours avec son siècle; maintenant, comme par le passé, il voulait aller de l’avant... Le luxe s’est démocratisé ? ... On veut de l’électricité et de la publicité, la mise en œuvre de toutes les forces modernes ? … Voici qu’on s’adresse à un architecte artiste : M. Dionys du Séjour ! Qu’on élève un édifice superbe ! Qu’on fasse appel au progrès, à la foule ! Qu’on soit jeune, enfin, et vaillant ! En route pour l’avenir: Loyauté fait ma force ! …

Inauguration des nouveaux magasins du Petit Saint-Thomas en novembre 1897. On promet aux Dames de merveilleuses surprises dans tous les rayons. Annonce publicitaire parue dans Le Figaro du 21 novembre 1897.

La clientèle fidèle au Petit Saint-Thomas, de génération en génération, appréciera le soin avec lequel son magasin favori aura su conserver dans ses transformations tout ce qu’elle aimait dans son passé ; le luxe n’aura rien ôté à ses traditions. Les femmes de bonne compagnie se sentiront, chez elles dans cette maison où les prévenances, le respect ne leur ont jamais manqué.

Des anciennes boutiques aux grands magasins, naissance d’un commerce nouveau

. Quelques années après l’apparition du Petit Saint-Thomas en 1830, qui deviendra le premier grand magasin parisien, alors que ce type de commerces commence à prendre l’avantage sur les anciennes boutiques traditionnelles, Auguste Luchet, romancier et auteur dramatique, dans un article paru en 1834, nous entretient de l’origine de ce qui constitue alors une profonde mutation non seulement sémantique mais encore des moeurs de la société. Il brosse un portrait détaillé des techniques employées par les nouveaux magasins pour détrôner sans faille les boutiques de nos aïeux :

. Un observateur très profond et très spirituel terminait dernièrement par ces mots la physiologie du Boutiquier : « Le boutiquier ne dit plus : Ma boutique ; il dit : Mon magasin. Il ne parle plus de ses pratiques, mais bien de sa clientèle. Il n’a plus de garçons pour servir, ce sont des commis. Il ne vend pas de telle ou telle marchandise, il tient tels et tels articles. Il ne s’intitule plus marchand mercier, c’est aujourd’hui un commerçant en merceries ; épicier, il se dit négociant. Autrefois il comptait sa recette, maintenant il fait sa caisse. Ce n’est plus un mémoire qu’il donne à ses pratiques/clients, c’est une facture. Il disait au temps passé : J’écris ma vente du jour ; il dit aujourd’hui : Je tiens mes écritures. Encore quelques jours, le premier garçon s’appellera sous-chef, et le comptoir, bureau. »

On croirait pouvoir conclure de tout ceci qu’il n’y a plus de boutiquiers ; car boutiquier vient évidemment de boutique. Le Dictionnaire de l’Académie définit le boutiquier : homme tenant boutique, comme l’épicier : homme qui vend des épices. Les choses étant ainsi, je trouve logique, si nous supprimons la boutique, que nous supprimions le boutiquier. … Or, chacun sait aujourd’hui que le mot épicier ne signifie plus tout bonnement homme qui vend des épices.

. Si nous devons en croire des renseignements respectables, ce fut un marchand de nouveautés qui osa le premier appliquer le mot magasin à la chose boutique. Magasin, mot arabe (maghazin) qui signifie trésor, s’entendait jadis d’un vaste local où les marchandises étaient déposées en attendant la vente. Cette expression, usée aujourd’hui, avait alors quelque chose de sonore et de grandiose qui flattait l’amour-propre et excitait l’envie. Avoir un magasin, exploiter des magasins, c’était faire le grand commerce. La possession du magasin élevait le simple marchand au rang de négociant. Le marchand de nouveautés, homme de luxe, homme fashionable, ayant étudié au collège, journellement entouré de riches étoffes qu’il vendait à de belles dames, se trouva bientôt gêné de n’être que l’égal d’un mercier, d’un bonnetier, et d’avoir pour supérieur l’épicier en demi-gros son voisin.

. Jusqu’alors, fidèle à ce vieux principe du boutiquier, qu’il ne faut jamais faire de provisions, et que la spéculation ne peut pas être le fait d’un débitant, le marchand de nouveautés s’était modestement résigné à considérer le marchand en gros du quartier des Bourdonnais ou de la place des Victoires comme la source la plus directe qui pût alimenter ses rayons, ou ses placets, pour me servir d’une expression plus anciennement consacrée. Cette manière d’opérer était fort sage : le marchand de nouveautés finit par la trouver ignoble. Il achetait au jour le jour, il n’acheta plus qu’une fois par semaine. Afin de loger ses acquisitions hebdomadaires, il déménagea les meubles de l’arrière-boutique et les porta à l’entresol : c’était un commencement de magasin.

Puis l’idée lui vint de renoncer au marchand en gros. A quoi bon, en effet, conserver un intermédiaire inutile ? Ne pouvait-il point s’adresser en personne au fabricant ? L’une des principales conditions qui font le négociant, c’est de tirer de première main les marchandises qu’il veut livrer à la consommation. Le marchand de nouveautés prit donc un cabriolet et se mit à courir les dépôts de fabriques. Il trouva des parties de marchandises avantageuses ; il les marqua de sa griffe et les fit porter à son magasin. Les meubles quittèrent l’entresol et montèrent plus haut. Entre les deux fenêtres de l’entresol il posa une enseigne ; au-dessus il écrivit : Grands magasins de nouveautés. Et tout fut dit. Il était négociant : le boutiquier avait vécu !

. Cela fit événement parmi la boutique de Paris. Chacun prit parti pour ou contre l’audacieux novateur. Les vieillards indignés lancèrent l’anathème sur sa race ; ils lui prédirent honte, ruine et banqueroute. Les jeunes gens se mirent à faire comme lui. Alors ce fut par toute la ville une curieuse lutte de façades, d’étalages et d’enseignes. L’amour-propre marchand fit des prodiges. On vit des maisons tout entières se pavoiser du haut en bas, comme les vaisseaux un jour de fête. On vit l’inscription grands magasins à prix fixe courir et se répéter sur la même façade, depuis le rez-de-chaussée jusqu’aux cheminées. Le numéro de la maison fut écrit en chiffres de trois pieds, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, partout.

On perdit deux cents, trois cents aunes d’étoffe en guirlandes d’étalage ; on n’eut point d’enseignes, on eut des tableaux, des tableaux à l’huile, peints sur toile, que l’on payait jusqu’à mille écus : luxe inouï, incroyable, qui pendant dix ans donna un aspect fantastique aux rues Saint-Honoré, Saint-Denis, Neuve-des-Petits-Champs, et commença la pompe merveilleuse des boulevards de Paris. Et tout cela marchait avec la mode ; tout cela variait comme le caprice des femmes, comme la forme d’un chapeau, comme la coupe d’un habit. C’était une étude, c’était un travail prodigieux.

Il y eut des magasins qui changeaient de couleur, qui changeaient d’enseigne, qui changeaient de rue, parce que la rue, l’enseigne ou la couleur avaient cessé d’être à la mode. Et cela se conçoit. Lorsqu’un marchand voyait ses recettes diminuer et le public inconstant porter la vogue ailleurs, placé dans l’alternative de liquider ou de faire faillite, il avait recours aux grands moyens. Pendant huit jours, les quais, les boulevards et les places étaient inondés de bulletins nommés prospectus en langage de magasin ; ces prospectus disaient que le grand établissement du Zodiaque, ou du Solitaire, ou des Vêpres Siciliennes, ou du Vampire (tous noms de mode, comme vous voyez), devant être incessamment fermé, les marchandises contenues dans ces immenses magasins seraient vendues au rabais par cessation de commerce, à trente pour cent au-dessous du prix de fabrique.

. Le public y courait, tout joyeux de pouvoir se partager à si bon marché les dépouilles du commerçant fatigué ou ruiné. Grâce à cet empressement, quelquefois tumultueux au point de nécessiter la présence des gendarmes, le marchand jetait par brassées aux acheteurs qui se battaient à sa porte, tout ce que depuis le commencement il avait amassé de vieilles marchandises inférieures, passées, hors de cours, tout ce qu’ils appellent fonds de boutique enfin.

. Quand c’était fini, il fermait sa maison, il la faisait peindre et dorer à neuf, il la garnissait de marchandises fraîches ; il changeait son enseigne : aux emblèmes surannés du Solitaire, des Vêpres Siciliennes, ou du Vampire, il substituait un opéra, une tragédie, un drame tout modernes, tout palpitants d’actualité. Et puis de nouveaux prospectus se mettaient à circuler, annonçant au public que l’ouverture des grands magasins de la Dame-Blanche, du Doge de Venise ou de Malvina était irrévocablement fixée à tel jour. Le magasin avait changé de peau comme le serpent. Il recommençait, s’en rapportant pour l’avenir à Dieu ou au tribunal de commerce.

La petite histoire du BHV Marais

. Ouvert en 1856, trois ans seulement après le Bon Marché, premier grand magasin de la capitale, le Bazar de l’Hôtel de Ville (devenu BHV Marais en 2013) est non seulement l’un des plus anciens commerces de Paris, mais aussi l’une des plus emblématiques enseignes qui s’ancre toujours aussi fièrement au cœur du Marais.

Un petit bazar familial qui devient rapidement grand

. Voyant que les affaires de ses vendeurs ambulants fonctionnent incroyablement bien à cet emplacement, François-Xavier Ruel, bimbelotier, et son épouse Marie-Madeleine s’installent à l’angle de la rue de Rivoli et de la rue des Archives et y ouvrent leur tout premier comptoir de bonneterie en 1856. Idéalement située à côté de l’Hôtel de Ville, la petite enseigne familiale du 54 de la rue de Rivoli ne tarde pas à prospérer et à s’agrandir. François-Xavier Ruel se diversifie dès 1860 dans la quincaillerie et la vente de jouets et bibelots et acquiert les boutiques adjacentes à peine deux ans après l’ouverture de son commerce.

En 1866, dix ans après sa création, l’enseigne prend le nom de Grand Bazar de l’Hôtel de Ville et devient le tout premier établissement parisien à proposer des articles étiquetés, vendus à prix fixes et suffisamment bas pour attirer une clientèle large issue des classes moyennes, voire populaires. Petit à petit, et jusqu’à son décès le 30 janvier 1900, François-Xavier Ruel continue de développe son commerce en se diversifiant et en acquérant tous les immeubles compris entre les rues des Archives, de Rivoli, du Temple et de la Verrerie. En 1895, l’enseigne se revendique déjà comme “le plus vaste et meilleur marché du monde” !

François-Xaviel Ruel, un homme d’affaires bienveillant et philanthrope

. Lorsque débute le siège de Paris à l’hiver 1870, le Grand Bazar de l’Hôtel de Ville est déjà un établissement phare du Marais et une enseigne prospère. François-Xavier Ruel, très impliqué dans la vie parisienne à travers son mandat de conseiller municipal, se montrera particulièrement généreux pendant cette période marquée par le siège de 1870 et la Commune de Paris l’année suivante. Il aidera non seulement ses employés en subvenant aux besoins de leurs familles, mais également les Parisiens par le biais d’une distribution quotidienne de pain et de vivres, et par la fondation d’un dispensaire pour les indigents du quartier de l’Hôtel de ville. Pour ses bonnes actions, le propriétaire du Grand Bazar sera honoré du titre de chevalier de la Légion d’honneur en 1893.

1913, les grands travaux et l’emblématique rotonde

. À la mort de son propriétaire, le Grand Bazar de l’Hôtel de Ville est repris par son petit-fils, Henri Viguier. Chahuté par la réussite de ses concurrents, le Grand Bazar commence alors à vendre des articles de mode tout en restant fidèle aux comptoirs à prix unique qui ont fait son succès, et entame une grande phase de reconstruction. Le 6 octobre 1913, l’inauguration du nouveau Grand Bazar de l’Hôtel de Ville, flambant neuf après 21 mois de travaux, instaure ainsi une nouvelle période de grande prospérité. Le bâtiment est entièrement rénové, encore agrandi, et son organisation complètement remaniée. Une rotonde inspirée par celle du Printemps Haussmann est construite dans l’angle de la rue du Temple par l’architecte Auguste Roy. Le verre, les immenses charpentes métalliques, et son architecture néo-classique offrent un décor somptueux à ce nouveau bâtiment qui se met à attirer des flâneurs simplement venus admirer l’élégance de l’édifice. De style Art nouveau, l’imposant dôme est aujourd’hui encore l’étendard et l’emblème du grand magasin.

Le Grand Bazar de l’Hôtel de Ville pendant et après les travaux de 1913 (© bhv.fr)

Une enseigne qui vend (vraiment) de tout

. Parfumerie, quincaillerie, bijouterie, prêt-à-porter homme et femme, jardinerie, bricolage, articles pour la maison, le BHV s’est peu à peu établi comme l’antre de l’achat compulsif, le bazar où l’on trouve tout ce que l’on cherche (et ne cherche pas).

. En 1914, Marcel Duchamp y dégota d’ailleurs un porte-bouteilles, choisi au hasard dans les rayons du magasin, et en fit l’un de ses premiers ready-mades, ces fameux objets “tout faits” qu’il sélectionne et expose pour leur neutralité esthétique, quelques années avant de réaliser son célèbre urinoir, baptisé “Fontaine”.

. En 2013, l'établissement est rénové et son nom est modifié : il devient « Le BHV Marais », en référence à son emplacement dans le Marais, quartier historique de la capitale. En 2016, Le BHV Marais est devenu le premier grand magasin parisien à ouvrir le dimanche.

Les Grands Magasins Dufayel

Le magasin dans sa configuration d’origine (avec sa coupole démolie en 1957) et la façade actuelle. Crédit Photo : Photomontage JB Litzler – Goliath

. Dans la famille des grands magasins parisiens, on pense bien évidemment aux Galeries Lafayette, au Printemps ou encore au Bon Marché et à la Samaritaine. Des institutions nées au XIXe siècle et qui ont perduré. Mais l’enseigne des Grands Magasins Dufayel, créée rue de Clignancourt dans le 18e arrondissement en 1856 sous l’appellation Palais de la nouveauté par Jacques François Crespin, a fermé ses portes en 1930. Il sera repris au décès de son fondateur en 1888 par un de ses employés, Georges Dufayel. Pourtant, les chiffres de cet établissement affaibli par la première Guerre mondiale et définitivement mis à terre par la crise de 1929, donnaient le tournis.

Au début du 20e siècle, le bâtiment conçu par les architectes Marcel Lebègue, qui occupait plus d’un hectare au sol (entre le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt, de Sofia et Cristiani) se targuait d’être tout simplement le plus grand magasin du monde. L’établissement qui a employé jusqu’à 15.000 personnes est également l’un des inventeurs du crédit à la consommation pour sa clientèle populaire. Pour inciter ses clients à effectuer des achats, il propose un crédit après avoir collecté des informations sur ceux-ci auprès des concierges. Un collecteur passe chaque semaine au domicile des emprunteurs pour percevoir le remboursement du crédit.

Pour avoir une idée de sa démesure de l’époque, il faut savoir que l’endroit abritait un immense théâtre, une salle de spectacle, un jardin d’hiver et même une piste cyclable. Sans oublier un dôme et un phare qui coiffent la construction principale.

. Ce n’est qu’après la Seconde guerre mondiale que les lieux sont repris par BNP Paribas (BNP à l’époque). La banque qui y installe ses services centraux, ne tarde pas à réduire la voilure, une partie non négligeable des lieux étant transformés en logements ou attribués à des commerces. Quant au dôme emblématique, il est démoli en 1957, car on lui reproche de masquer partiellement la vue vers le Sacré-Coeur. Dans les années 1990, la banque, qui n'a plus besoin d'autant de locaux, lance un grand programme immobilier à l'esthétique façadiste : l'intérieur des bâtiments est entièrement remodelé et seules les façades sont conservées.

Vue d’ensemble des Grands Magasins Dufayel pour donner une idée de leur immensité à l’époque. Crédit Photo : www.bridgemanimages.com/Bridgeman Images

Escalier intérieur

Un intérieur qui en imposait également. Crédit Photo : www.bridgemanimages.com/Bridgeman Images

L’endroit a compté jusqu’à 15.000 employés. Crédit Photo : © Photo Josse/Bridgeman Images

Intérieur du magasin

Publicité et accès vers le Palais de la nouveauté, nom d’origine des Grands magasins Dufayel, dont on distingue le dôme au fond, à droite.

Autre publicité d’époque pour les Grands magasins Dufayel. Crédit Photo : www.bridgemanimages.com/Bridgeman Images

Les grands magasins : mode, design, jouets, publicité.

Les grands magasins deviennent au milieu du XIXe siècle les nouveaux temples de la modernité et de la consommation. Au Bon Marché, Les Grands Magasins du Louvre, Au Printemps, La Samaritaine, et Les Galeries Lafayette dévoilent leurs facettes à travers l’histoire, la politique et la société, du Second Empire jusqu’à leur consécration lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925.

A partir de 1852, initié par des entrepreneurs audacieux, ce nouveau concept commercial engendre la création d’espaces dédiés à la femme, bouleversant le panorama de la vente et préfigurant l’avènement de la société de consommation. L’émergence de la mode et sa démocratisation, l’invention des soldes, l’enfant en tant que nouvel objet marketing mais aussi le développement de la vente par correspondance, constituent autant de thèmes développés au fil d’un parcours riche en découvertes.

Le Second Empire : une modernité spectaculaire

Dès les années 1850, les grands magasins jettent les bases du commerce moderne et de la société de consommation et inaugurent une nouvelle façon de consommer. Ils bénéficient en effet de l’essor économique que connaît la France sous le Second Empire. Leur développement est directement lié aux réformes structurelles et à la politique économique volontariste, qui repose sur la libéralisation des échanges, mises en place par Napoléon III afin de moderniser la France. Celui-ci, mû par un idéal saint-simonien, a profité des pouvoirs étendus que lui avaient donnés le coup d’État du 02 déc 1851 puis de la constitution du 14 jan 1852. Le succès est indéniable : de 1850 à 1869, le produit intérieur brut passe de 11 à 20 milliards de francs. L’Empire a de plus la chance de pouvoir s’appuyer, au moins dans les années 1850, sur une conjoncture internationale favorable.

Napoléon III a de vastes ambitions pour Paris : il souhaite en faire la capitale de l’Europe et il veut y appliquer ce qu’il a vu pendant son exil à Londres. C’est toutefois Georges Haussmann, préfet de la Seine, qui, par son énergie sans faille et son autoritarisme, rend possibles ces travaux, en étroite collaboration avec l’empereur. De même les chemins de fer se développeront, avec le support de nombreuses affiches touristiques vantant les nouvelles destinations de villégiatures très prisées de la bourgeoisie.

D’abord très autoritaire, puis de plus en plus libéral dans les années 1860, le régime de Napoléon III cherche à détourner les Français de la politique. Dans cette perspective, il use volontiers du faste pour éblouir et séduire – deux objectifs qui sont aussi ceux des créateurs des grands magasins. Cette “fête impériale” -l’expression est plus tardive- a pour épicentre la Cour dont les bals et autres divertissements ont une action bénéfique sur les industries du luxe.

Les grands magasins profitent naturellement de l’ascension de la bourgeoisie, leur première clientèle. Dans une société où se mettent en place les prémices d’une culture de masse et la naissance progressive d’une certaine modernité des loisirs, « Faire les magasins » devient, à l’instar du théâtre, du bal, du café, ou du concert, une nouvelle distraction bourgeoise. Ces grands magasins sont désormais le « royaume de la femme » décrit par Émile Zola dans ses carnets préparatoires à l’écriture d’Au Bonheur des Dames.

Le grand magasin : une révolution commerciale

Zola s’inspire directement d’Aristide Boucicaut, fondateur du premier grand magasin parisien, le Bon Marché inauguré en 1852, le modèle de l’entrepreneur du Second Empire. Il jette les bases du commerce moderne avec des innovations commerciales majeures comme la démocratisation de la mode, l’invention des soldes et des expositions de saisons, ou encore l’enfant comme nouvelle cible commerciale et la vente par correspondance.

Ces nouvelles méthodes de vente s’accompagnent d’innovations dans le domaine de la communication. (…) Le contenu des publicités évolue, passant de la petite annonce, à l’annonce-affiche qui, si elle est encore peu illustrée, se caractérise davantage par des artifices typographiques, de taille variable (elle pouvait atteindre la demi-page ou la pleine page). Entre 1845 et 1865, l’annonce-affiche passe ainsi de 60 % à 80 % de la surface publicitaire, au détriment de la petite annonce. On note, par conséquence, une évolution des secteurs dominants : la publicité de librairie et médicale, jusqu’alors majoritaire, laisse la place à ce nouvel annonceur, les grands magasins. En 1865, ces derniers fournissent la moitié des annonces publicitaires. (…) Sous le Second Empire, la presse de mode connaît elle aussi un véritable essor avec une expansion du nombre de parutions : 113 titres sont édités à Paris à la fin du XIXe siècle. Ces revues sont composées de chroniques et de planches en couleurs reproduisant des modèles dont les légendes mentionnent les noms des fournisseurs, des boutiques de modistes mais aussi ceux des grands magasins. Ainsi, dès 1865, La Mode illustrée, partenaire des Grands Magasins du Louvre, publie des planches de modèles et des patrons de l’enseigne.

Si l’affiche existe depuis le XVIIIe siècle sous le nom de “placard”, elle était jusqu’alors de petit format, essentiellement typographique et en noir et blanc. On en arrive désormais à l’affiche moderne, de grand format (jusqu’à 240 x 140 centimètres), en couleurs et illustrée. L’apparition de ce nouveau type d’affiche s’inscrit dans cette transition globale vers la modernité initiée sous le Second Empire : le progrès de l’imprimerie avec l’évolution de la technique de la lithographie, le développement du commerce et de la ville moderne qui accorde une place importante aux zones d’affichage (avec les palissades et les colonnes Morris).

La science de l’étalage dans les grands magasins

Une fois la porte du grand magasin franchie, d’autres dispositifs entrent en jeu, puisque les marchandises sont accessibles directement à la clientèle sur les comptoirs. Les étalagistes rivalisent d’ingéniosité pour créer des présentoirs adaptés à la valorisation de chaque article. Ainsi peut-on croiser diverses vitrines à chaussures, têtes à chapeaux ou présentoirs protéiformes dans les rayons des grands magasins. À cet égard, la manufacture Étalages Modernes commercialise, en 1897 et pour 7,50 francs pièce, un support à gant en forme de main de bois articulée. De même, alors que les Grands Magasins du Louvre et les Galeries Lafayette l’utilisent déjà, la Revue internationale de l’étalage présente, en juin 1909, le classeur déplieur, dit classeur Gaillard, dispositif en bois et nickel prêt à poser, permettant d’exposer, dans un espace réduit, jusqu’à 50 échantillons textiles ou papiers sur des baguettes de suspension indépendantes reliées à un axe rotatif central.

Émile Zola dépeint à plusieurs reprises la lente cadence des clientes du Bonheur des Dames qui défilent devant les comptoirs pour admirer “la joie des richesses entassées, sans acheter seulement un mètre de calicot”. La « violence » de ces tentations, évoque des clientes étourdies par les étalages, succombant fatalement aux marchandises présentées, dévorées par leurs achats. La manipulation psychologique fait en effet partie de l’apprentissage des étalagistes : dans son manuel, Hippolyte Glévéo consacre un chapitre à “la psychologie des affaires”, dont une partie est dédiée à la clientèle féminine, qu’il surnomme “ministre de notre intérieur”, première proie que l’étalage doit donc capturer.

La vente par correspondance

Au Bon Marché, Aristide Boucicaut met en place la vente par correspondance afin d’écouler une marchandise dont la production ne cesse de croître. Les catalogues de vente, richement illustrés, concourent aussi à élargir la clientèle sur le territoire et à l’étranger. D’abord annuels, ces catalogues tirés en très grand nombre, deviennent rapidement saisonniers, se multipliant avec le développement des rayons -arts ménagers, orfèvrerie, porcelaine, éclairage, tapisserie et décoration, articles de voyages-. Ils permettent de suivre l’évolution des modes de vie et des goûts de la bourgeoisie en termes de mode, de décoration, d’art ménager, mais aussi de loisirs.

L’esprit de la couture : mode et confection dans les grands magasins

Les grands magasins sont héritiers des magasins de nouveautés, dont l’essor fut considérable durant les premières décennies du XIXe siècle. (…) Située dans les espaces commerciaux du nouveau Grand Hôtel du Louvre, la distribution initiale des différents comptoirs est connue : au rez-de-chaussée, le blanc, la toile, les Indiennes, les mousselines imprimées, la bonneterie, les lainages, les soieries, la lingerie et les dentelles ; au premier étage, les châles, draps et étoffes d’ameublement, tapis, la confection pour dames et messieurs, le tout réparti dans une cinquantaine de salons éclairés le soir par 350 lumières de gaz “qui donnent à ces magasins un aspect féerique”.

Dans l’autre sens, l’influence du monde de la couture et de ses codes sur ces grandes enseignes est aussi manifeste. Les vêtements et accessoires sont griffés du nom du magasin ; baptisés de noms charmants, particulièrement au Printemps, tels que la robe de jour Espérance à l’été 1869, le costume Frida à l’hiver 1887 ou le collet Hermione en 1894, ces modèles peuvent faire l’objet de publications dans la presse de mode. De surcroît, certaines enseignes soucieuses d’attirer une clientèle aisée recrutent stratégiquement du personnel de maison de couture. D’autres, à l’image des Galeries Lafayette, souhaitant se positionner en acteurs du paysage de la mode parisienne, n’hésitent pas à prendre le risque de copier des modèles de couturiers et de haute mode qui, confectionnés dans de très courts délais et dans leurs propres ateliers, sont aussitôt mis en vente à un prix concurrentiel.

La démocratisation de la mode : la figure de la Parisienne

Ce nouveau panorama commercial moderne dans le Paris d’Haussmann donne une nouvelle place à la femme en lui offrant des espaces réservés. Le XIXe siècle est celui de la Parisienne, figure mythifiée de la beauté et de l’élégance, encore très vivace aujourd’hui, dont l’image habille les murs des grands magasins de la capitale. Ces temples séduisent la Parisienne, elle peut toucher, regarder et essayer. Une affiche d’Henri Thiriet destinée à promouvoir une exposition de « blanc » à la Place Clichy montre le rapport tactile à la marchandise exposée. Le modèle économique sur lequel reposent les établissements, notamment la réduction des coûts de revient, rend possible la mise en place de prix défiants toute concurrence. Une grande partie de la population, française et étrangère, accède alors à des biens jusqu’alors réservés aux élites. L’habillement, dont la production se mécanise et se rationalise progressivement, n’échappe pas à ce processus de démocratisation. Les Grands Magasins du Louvre se flattent notamment d’exercer une influence sur la mode, arguant ne pas la copier mais de la créer, bien que certains grands magasins reprennent toutefois des modèles de couturiers et de haute couture.

Exposition de Blanc a la Place Clichy, 1898. Henry Thiriet - Musée Carnavalet

L’enfant comme nouvelle cible

L’apparition de rayons destinés aux enfants fait écho à la place grandissante qu’ils prennent dans la famille au XIXe siècle. Cette évolution socio-psychologique se lit dans la culture matérielle de l’époque : leurs vêtements se différencient progressivement de ceux des adultes.

Tandis que les rayons consacrés à l’habillement visent plus les mères que les enfants, peu friands des longues séances d’essayage, des rayons de jouets ne tardent pas à faire leur apparition. Le XVIIIe siècle est agité par un débat sur le rôle et la place des jouets, lancé par les Pensées sur l’éducation dans lesquelles John Locke reconnaît qu’il faut proposer des jouets nombreux et variés aux enfants, mais qu’il faut éviter de les acheter pour empêcher de développer chez eux orgueil et convoitise. Cette prudence n’est plus de mise au XIXe siècle : les pédagogues recommandent le jeu, définissent et conseillent l’usage des jouets, qui, grâce aux progrès techniques, prennent de plus en plus d’ampleur dans la vie matérielle des enfants. L’industrialisation des pays occidentaux permet de réaliser en série, dans des matériaux peu coûteux, des jouets qui sont vendus à un prix modique. (…) Grâce aux avancées technologiques, les jouets se perfectionnent et se diversifient. Auparavant réservés à un petit nombre de familles très aisées, ils sont désormais à la portée de presque tous. Et l’enfant devient rapidement une nouvelle cible. On lui propose des jouets et des jeux d’optique, de construction et d’imitation mimant les métiers ou les activités de la vie quotidienne à l’image d’une machine à coudre miniature Singer.

Les ateliers d’art

La création des ateliers d’art dans les grands magasins est un phénomène qui émerge dans l’entre-deux-guerres, avec l’apparition d’une nouvelle génération de créateurs soucieux de se regrouper et de renouveler la place des arts décoratifs. Le Printemps fait figure de pionnier en inaugurant, en 1912, l’atelier de création Primavera. Spécialisé dans la production de meubles et d’objets d’art en série, cet atelier propose des objets de décoration et du mobilier moderne à des prix abordables. Il recrute de jeunes artistes issus des écoles d’arts appliqués sensibles aux nouvelles tendances esthétiques. En 1921, les Galeries Lafayette ont leur atelier, La Maîtrise ; le Bon Marché initie quant à lui l’atelier Pomone ; les Grands Magasins du Louvre créent le Studium‑Louvre en 1923.

L’événement symbolisant l’apogée de ces ateliers d’art est l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Chaque grand magasin dispose alors d’un pavillon monumental lui permettant de promouvoir ses plus belles créations en matière de mobilier, céramique, textile, verre et autres objets décoratifs. Véritable bouillonnement d’inventions et de créativité, l’exposition met en lumière la place fondamentale des grands magasins dans le paysage parisien, de la Belle Époque aux Années folles.

Kleptomanie, le mal des grands magasins

Un concept né au début du XIXe siècle se voit ainsi remis au goût du jour : la kleptomanie. Fortement popularisé, il devient en même temps un symptôme spécifique du sexe féminin. Se développe alors, sur fond de controverses, toute une littérature qui interroge les facteurs et les contours de cette affection mentale dont le recours permet, in fine, de conforter une vision traditionnelle et stéréotypée de la femme. (…) À partir des années 1880, les vols commis quotidiennement dans les grands magasins fournissent aux journaux une matière inépuisable pour remplir au besoin leur rubrique des faits divers. Relatant volontiers avec ironie ou indignation les déprédations des femmes du monde et les procès qui en découlent, la presse à grand tirage contribue amplement à populariser la théorie de la monomanie du vol. Ainsi cette “pathologie” finit-elle par s’implanter avec force dans l’univers culturel de l’époque. Apparue au début du XIXe siècle, elle a pourtant eu du mal à émerger et à se faire reconnaître dans les milieux médico-psychiatrique et judiciaire. Datée de 1816, la découverte de la monomanie du vol revient au docteur Matthey, qui désigne sous ce nom “une sorte de vésanie, qui consiste dans un penchant à dérober sans nécessité, sans qu’on y soit porté par le besoin”.

D’après : Le Figaro - Marie-Aude Bonniel – 07 jan 2020 / https://francearchives.fr / La France pittoresque – 17 nov 2021 _ ZigZAgParis - Cyrielle Didier – 29 oct 2022 _ madparis.fr