100 missions lunaires, ... puis d'autres. Une obsession !

La folle course contre la montre vers la Lune

Luna, Surveyor, Zond, Ranger… Si Apollo fut le plus retentissant, de nombreux programmes spatiaux russes et américains se sont succédé à une cadence infernale dans les années 1960 pour décrocher la Lune.

En haut, la photo originale, de la Terre prise depuis l'orbite lunaire par le vaisseau spatial Lunar Orbiter 1 en août 1966, et une version numérisée en 2008 par le Lunar Orbiter Image Recovery Project (LOIRP). Cinq mois plus tôt, la sonde russe Luna 10 était devenue le tout premier objet terrestre à orbiter autour de la Lune.

. Viser la Lune, ça ne leur faisait pas peur. Les agences spatiales américaines et russes se sont lancées dans une formidable quête, dont le programme Apollo fut l'apogée : la Lune. Et la lumière jetée sur l'incroyable épopée d'Armstrong, Aldrin et Collins en 1969 a laissé dans l'ombre une immense partie de cette aventure, démarrée onze ans plus tôt avec les missions Pionner.

Qui se souvient des premiers succès du programme russe Luna, pionnier absolu du voyage sur la Lune ? Et des périlleuses missions Cosmos et Zond ? Qui se rappelle des atterrisseurs américains Surveyor et du programme Ranger ? Entre Pionner 0 en 1958 et Luna 24 en 1976, l'homme a ainsi tenté plus d'une centaine de fois d'envoyer sur la Lune des explorateurs, des orbiteurs, des impacteurs ou des atterrisseurs. Et s'est planté une fois sur deux…

-1958-1964 : fiascos en série

-1958-1964 : fiascos en série

. Après que l’ingénieur américain Robert Goddard (1882-1945) ait inventé des fusées de haut vol à carburant liquide et que le physicien américain J. Robert Oppenheimer (1904-1967) ait supervisé l’explosion de la première bombe atomique en 1945, la concurrence entre l’Union soviétique et les États-Unis dans le domaine de la fusée s’est rapidement étendue aux vols spatiaux.

« We choose to go to the moon ! ». En septembre 1962, quand John Fitzgerald Kennedy fait résonner ces mots, les Etats-Unis sont très, très en retard sur la Russie, la nation à avoir envoyé le premier satellite artificiel (Spoutnik 1, le 4 octobre 1957), une petite chienne (Laïka, le 03 novembre 1957, morte de stress et de surchauffe, dans l’espace, environ 7 heures après le lancement), puis un homme dans l'espace (Youri Gagarine, le 12 avril 1961, lors de la mission Vostok 1). Ces lancements soviétiques ont incité les États-Unis à créer la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et à choisir Houston comme lieu d’implantation d’un nouveau laboratoire de vols spatiaux habités, le Manned Spacecraft Center qui ouvrira officiellement ses portes en 1963. Lassée d'être dans la roue de sa grande rivale, l'Amérique veut une cible hors de portée de Moscou à court terme. Ce sera la Lune, à 384.000 km de là, et il s'agira d'y envoyer des hommes et … de les ramener vivants, un défi complètement fou pour l'époque, nécessitant de construire de nouvelles fusées de A à Z.

Si l’on fait couramment démarrer la conquête de la Lune à cette date, cela fait pourtant déjà quatre ans, à l'époque, que les agences spatiales tout juste nées se font – et se cassent – les dents sur l'astre le plus proche de la Terre, avec des sondes, les orbiteurs Pionner pour l'Amérique, et les impacteurs Luna pour les Soviétiques. Après trois lancements ratés des deux côtés, entre août et décembre 1958, c'est Luna 1 qui devient le 2 janvier 1959 le premier objet terrestre à quitter l'orbite terrestre.

. Côté américain, la presse hurle à la « fake news ». Côté russe, on triomphe, même si la sonde a complètement raté sa cible, la Lune, et s'est retrouvée en orbite autour … du Soleil.

Deux mois plus tard, le 3 mars 1959, les Américains font de même avec Pionner 4, qui se libère de l'attraction terrestre mais doit se contenter d'un survol lointain de la Lune. Le premier succès complet est une nouvelle fois à mettre au compte des Russes, qui parviennent le 12 septembre 1959 à faire s'écraser sur la Lune l'impacteur Luna 2, premier objet artificiel ayant touché notre satellite naturel. Un mois plus tard, nouveau succès avec Luna 3, qui prend les premiers clichés de la face cachée de la Lune.

Les Américains, occupés en parallèle avec le programme Mercury, qui consiste à maîtriser l'envoi d'un homme dans l'espace, font une pause et reviennent vers la Lune en 1961 avec le programme Ranger, destiné à photographier en détail sa surface : après trois échecs, l'impacteur Ranger 4 est le premier objet américain à toucher la Lune, en avril 1962, mais il s'écrase au mauvais endroit, les données sont perdues. C'est dans ce contexte pourtant peu engageant que JFK fait son célèbre discours. Conscient du retard américain et des énormes frais engagés, JFK ne souhaite toutefois pas utiliser ce programme pour envenimer les relations avec Moscou. Il propose d'ailleurs un an plus tard, en septembre 1963, à Khrouchtchev, de travailler ensemble sur la conquête spatiale plutôt que de s'affronter. Une idée qui mourra avec l'assassinat du président américain deux mois plus tard, et le remplacement l'année suivante de Khrouchtchev par Brejnev, beaucoup plus convaincu que son prédécesseur de la force du programme lunaire russe.

. En 1964, la Russie lance donc officiellement son programme de vol habité, confié à l'ingénieur Sergueï Korolev. Avec un scénario très proche du programme Apollo concocté par l'ingénieur allemand Wernher Van Braun aux Etats-Unis : une fusée géante (Saturn V aux Etats-Unis, N1 en Russie) pour propulser dans l'espace un train spatial constitué de deux vaisseaux, un orbiteur (Columbia vs LOK) et un alunisseur (Eagle vs LK). Mais avec deux ans de retard, qui coûteront très cher à l'Union soviétique. En juillet 1964, la Nasa obtient d'ailleurs son premier véritable succès : un impact contrôlé sur la Lune, et plus de 4.000 photos à analyser.

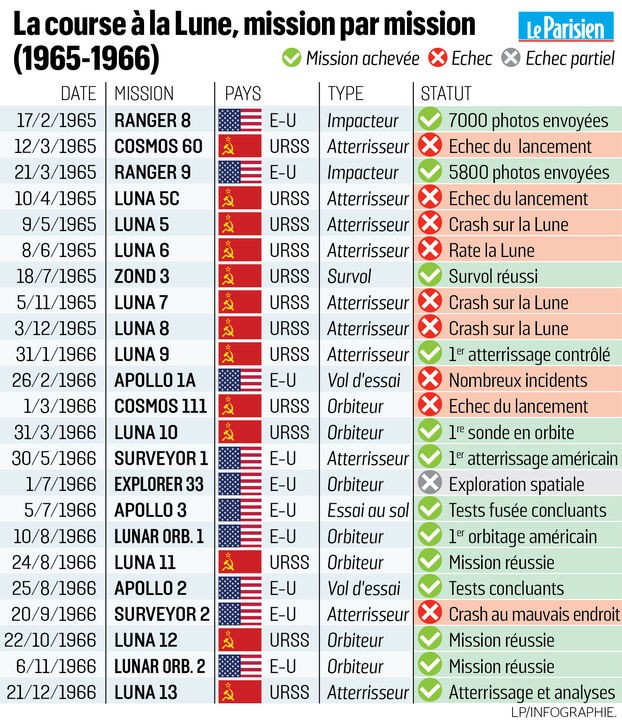

-1965-1966 : l'« autoroute » de la Lune

. À partir 1965, les efforts financiers engagés par Washington commencent à porter leurs fruits : Ranger 8 et Ranger 9, en février et mars, ramènent des milliers de photos de la surface lunaire. En parallèle, dans l'orbite terrestre, les futurs astronautes du programme Apollo enchaînent les missions Gemini, destinées à maîtriser les sorties extra-véhiculaires, les manœuvres d'amarrage ou encore les rendez-vous orbitaux. Et surtout, les Russes n'y arrivent plus : après les échecs de Luna 4 en 1963 et Luna 5 en 1964, Luna 6, Luna 7 et Luna 8 s'écrasent toutes sur la Lune en cette année 1965 sans envoyer de données. Seul motif de satisfaction pour les Russes : de précieuses photos de la face cachée de la Lune prises en juillet par Zond 3, du nom de son tout nouveau programme spatial destiné à préparer de futurs vols habités.

En 1966, tout s'accélère, avec plus de 14 missions lunaires. Les Russes parviennent à effectuer le premier atterrissage contrôlé sur la Lune, avec Luna 9, le 31 janvier 1966, et réitèrent avec Luna 13 en décembre. L'ère de l'analyse du sol lunaire est ouverte. Entre-temps, un atterrisseur américain chargé lui aussi d'étudier la topographie lunaire, Surveyor 1, les a rejoints en mai, avant que son petit frère Surveyor 2 ne se crashe en septembre. Le 16 mars, au cours de la mission Gemini VIII, la sixième mission habitée du programme Gemini et la douzième mission spatiale habitée américaine, pour la première fois, les Américains réussissent l’amarrage en orbite entre deux engins spatiaux. La même année, le 31 mars, Luna 10 devient la toute première sonde à réussir à s'insérer dans l'orbite lunaire … Là encore, elle est suivie de très près par sa rivale américaine, Lunar Orbiter 1, qui la rejoint dans sa ronde en août. Avant la fin de l'année 66, elles seront rejointes par trois autres sondes, Luna 11, Luna 12 et Lunar-Orbiter 2.

Sur Terre aussi, ça s'active, avec les trois premières missions d'essai du programme Apollo : AS-201 (26 fév 1966), 203 (05 jul 1966) et 202 (25 aoû 1966) -les deux dernières ayant été rebaptisées Apollo 2 et 3 après coup-. Il s'agit alors de tester la capsule Apollo en conditions réelles, en vol sous-orbital.

-1967-1968 : le sprint final

. C'est d'ailleurs le quatrième de ces vols d'essai, et le premier habité, le vol AS-204, rebaptisé Apollo 1, qui va ouvrir l'année 1967 de la pire des manières : un incendie dans la capsule tue les trois astronautes, sur le pas de tir, le 21 janvier. Ce qui ne freine rien : durant les douze mois qui suivent, les Américains envoient sur la Lune trois orbiteurs (Lunar Orbiter 3,4 et 5), trois atterrisseurs (Surveyor 3, 5 et 6 – le 4 s'étant crashé) et réalisent également deux vols d'essai inhabités dans l'orbite terrestre (Apollo 4 et 5), les deux premiers vols propulsés par la fusée Saturn V, future star du programme. L'objectif de ces missions n'est plus tellement scientifique ; il s'agit d'un côté de trouver un site d'alunissage, et de l'autre de maîtriser le lancement et les différentes étapes d'un futur voyage.

Virgil I. Grissom, Edward H. White II et Roger B. Chaffee sont décédés dans l'incendie de leur capsule lors d'essais au sol le 27 janvier 1967./Ho/AFP

Du côté russe, le décès l'année précédente de Sergueï Korolev a plombé le programme. Son vaisseau lunaire n'est pas au point et les équipes soviétiques s'arrachent les cheveux sur la fusée géante N1, propulsée par une trentaine de moteurs. Bilan de l'année 1967 : quatre lancements ratés (deux missions Luna et deux missions Zond) … La bataille des fusées, nerf de cette course à la Lune, est en train de tourner à l'avantage des Américains.

Les Soviétiques n'abandonnent pas et se reprennent même en 1968 avec Zond 4, Luna 14 et surtout Zond 5, toute première sonde à revenir sur Terre après avoir fait le tour de la Lune, en septembre. La mission fait grand bruit, notamment parce que des éléments biologiques (tortues, insectes, plantes) ont été embarqués. Ce triomphe est en réalité un trompe-l'œil. Le taux d'échec au lancement est toujours préoccupant – deux mois plus tôt, un accident a même fait trois morts sur le pas de tir — et les responsables soviétiques, qui s'éparpillent sur plusieurs programmes, Luna, Zond et Cosmos, quand leurs rivaux sont désormais entièrement concentrés sur Apollo, ont d'ores déjà compris qu'ils ne seraient pas les premiers à envoyer des hommes sur la Lune. Les Américains, persuadés du contraire, décident malgré tout d'accélérer.

Un équipage passe ainsi 11 jours en orbite terrestre en octobre sur Apollo 7 et, le 21 décembre 1968, la Nasa enregistre enfin une « première » avec Apollo 8 : pour la première fois, des hommes sortent de l'orbite terrestre et s'insèrent dans l'orbite lunaire. Au passage, c'est la toute première fois qu'un homme a le globe terrestre dans son champ de vision, et voit la Terre dans son intégralité, un spectacle immortalisé par la remarquable photo Earthrise (lever de Terre).

La première photo du "lever de Terre", prise par l'homme (rapidement par Bill Anders à bord d'Apollo 8). Puis Lovell et lui se sont brièvement « disputés » pour savoir qui devait avoir l’appareil photo couleur, tandis que Borman tentait de les calmer. Et c’est Anders qui ensuite a pris la photo couleur du lever de la Terre.

Désormais connue sous le nom de Earthrise, « l’image du siècle », cette photo emblématique montre la Terre émergeant de la surface lunaire alors que le premier vaisseau spatial avec équipage faisait le tour de la Lune, avec à son bord les astronautes Anders, Frank Borman et Jim Lovell. Prise 8 mois avant la mission Apollo 11, au cours de laquelle Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont exploré la surface lunaire pour la première fois, son impact semble aujourd’hui encore plus grand que celui du premier alunissage. Lorsque Bill Anders a pris cette photo la veille de Noël 1968, notre relation avec le monde a changé à jamais. Après être entrés en orbite lunaire, les astronautes ont failli ne pas voir la Terre. Ce n’est qu’au cours de la quatrième orbite, lorsque la capsule s’est retournée de 180 degrés pour pointer vers l’avant, qu’ils l’ont remarquée.

Ce n’était pas tout à fait le premier aperçu de notre monde depuis l’espace. Les sondes lunaires avaient renvoyé des images grossièrement numérisées d'un croissant terrestre enveloppé de nuages. Un satellite avait même pris une photo couleur.

-1969-1973 : « On a marché sur la Lune »

. Côté russe, c'est la traversée du désert. Zond 6 s'est crashé en novembre 1968 à son retour sur Terre, et deux lancements de Zond sont consécutivement ratés en janvier et février 1969. Après un printemps 69 marqué par deux répétitions générales réussies de la mission Apollo (9 et 10), arrive donc le fameux mois de juillet 1969, qui va s'avérer fatal pour les Russes : après un nouveau lancement Zond raté le 3, ils lancent le 13 juillet, avec un mois de retard, l'atterrisseur Luna 15, pour tenter -à défaut d'être les premiers à poser le pied sur la Lune- d'être les premiers à en ramener des échantillons. Trois jours plus tard, c'est Apollo 11 qui décolle sous les yeux du monde entier.

Cap Kennedy, 16 juillet 1969 - Départ de Saturn V - Apollo 11

Avec ces deux missions simultanées, on touche au paroxysme de la course à la Lune, et, paradoxalement, à la toute première collaboration entre les deux grands rivaux : les Russes assurent à la Nasa que les trajectoires des deux vaisseaux ne se croiseront pas.

Le 21 juillet 1969, à 3 h 56 min 20 s heure française, Neil Armstrong est le premier humain à marcher sur la Lune. Des centaines de millions de Terriens les suivent en direct à la radio et 650 millions à la télévision, à l'apogée d'une mission ultra-médiatisée.

Comment Apollo 11 s'est posée sur la Lune avec moins d'une minute de carburant

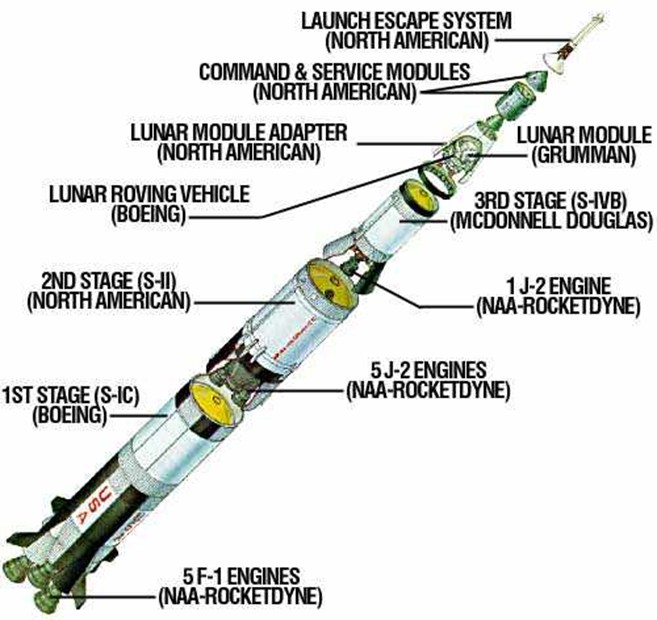

Lanceur spatial utilisé entre 1967 et 1973 pour la plupart des missions du programme Apollo de la NASA, la fusée Saturn V comportait près de 6 millions de pièces. Ce qui veut dire qu'avec les normes drastiques de 99,9% de pièces fonctionnelles, la NASA pouvait s'attendre à 6.000 pièces défectueuses ! Pour pouvoir s'en sortir, il fallait prévoir de nombreuses redondances, des systèmes en double voire en triple, et des procédures précises et appliquées coûte que coûte. Il y avait donc de nombreux contrôles et plusieurs points de « go / no-go ».

Parmi ces procédures, certaines concernaient l'utilisation du carburant du module lunaire (LM-5 ou Eagle dans le cadre de la mission Apollo 11 de juillet 1969), lors de la descente avant de toucher le sol lunaire. La procédure impliquait de ne pas dépasser un certain seuil de carburant. Ce seuil était calculé en fonction du carburant nécessaire pour la suite de la mission, notamment le décollage d'Eagle de la surface de la Lune et le retour au module de commande (CSM-107 ou Columbia pour Apollo 11).

À plusieurs reprises durant la descente de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong, qui pilotait le module lunaire, a demandé à son équipier Buzz Aldrin de lui donner une indication sur le niveau de carburant restant. À partir d'un moment, Charlie Duke, le CapCom (Capsule Communicator) de la mission (c'est-à-dire la personne chargée d'assurer la communication avec l'équipage depuis la salle de contrôle du centre spatial de la NASA à Houston), énonce un compte à rebours : 60 secondes, puis 30 secondes.

Ce décompte est par rapport au niveau de fuel. À 0 seconde de ce compte à rebours, c'est le « bingo call », autrement dit le message d'alerte de dépassement du seuil de carburant, qui ne laisse à l'équipage que 20 secondes pour décider de repartir et d'annuler la mission, ou bien de se poser et risquer de ne plus avoir assez de fuel pour « rentrer à la maison ».

Eagle s'est posé avec environ 40 secondes de carburant restant ... pour assurer son retour.

Photographié ici au re-décollage le 21 juillet 1969 par Michael Collins (pilote du module de commande Columbia et troisième astronaute de la mission spatiale Apollo 11), le module lunaire Eagle s'est posé sur la Lune le 20 juillet 1969. | NASA

Avec Buzz Aldrin, il réussit la toute première collecte d'échantillon lunaire. Une vingtaine d'heures plus tard, ce 21 juillet, Luna 15 rate son approche et s'écrase dans le plus grand secret sur la Lune …

Buzz Aldrin sur la surface de la Lune, le 21 juillet 1969./Nasa

. Moins de quinze jours plus tard, la Lune aura le droit à une nouvelle visite « humaine » avec la sonde Zond 7. Mais le programme russe est bel et bien dans le dur, avec l'échec au lancement des sondes Cosmos 300 et 305 en septembre et octobre 1969. Les Américains, eux, remettent le couvert avec Apollo 12 en novembre.

La roue semble tourner en 1970 avec l'échec d'Apollo 13 en avril. Une grave avarie pendant le transit entre la Terre et la Lune conduit à l'annulation de la mission et au retour en urgence des astronautes, dans des conditions rocambolesques qui tiendront le monde en haleine. Refroidie, la Nasa attendra janvier 1971 pour envoyer Apollo 14. Dans l'intervalle, la Russie réussit son premier retour d'échantillon robotisé avec Luna 16 en septembre, mène avec succès un mois plus tard la mission Zond 8, un vol censé préparer une future mission habitée, et achemine enfin en novembre sur la Lune la toute première astromobile, Lunokhod 1. En 2010, la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter parviendra à prendre des photos de l'atterrisseur Luna 17, qui hébergeait l'astromobile, à l'endroit où il s'était posé 30 ans plus tôt.

En 1970, la première astromobile à rouler sur la Lune fut la russe Luna 17, 756 kg, 1,35 m de haut et 2,15 m de long.

Mais l'intérêt pour la Lune fléchit déjà (les budgets engloutis étant disproportionnés par rapport aux résultats scientifiques) et la cadence des missions commence à baisser : de quatre en 1971 (Apollo 14 puis Apollo 15 et sa toute première astromobile avec équipage, Luna 18 et 19), on passe à trois en 1972 (Luna 20, et les deux dernières missions Apollo, 16 et 17), puis deux en 1973 (Luna 21 et la mission américaine Explorer 49). Les Etats-Unis se retirent alors, et la fusée Saturn V, utilisée sans aucun échec depuis 1964, prend une retraite bien méritée. Encore un orbiteur et deux atterrisseurs russes (Luna 22, 23 en 1974 et 24 en 1976) chargés de ramener sur Terre d'ultimes échantillons, et c'en est fini de l'âge d'or de la Lune.

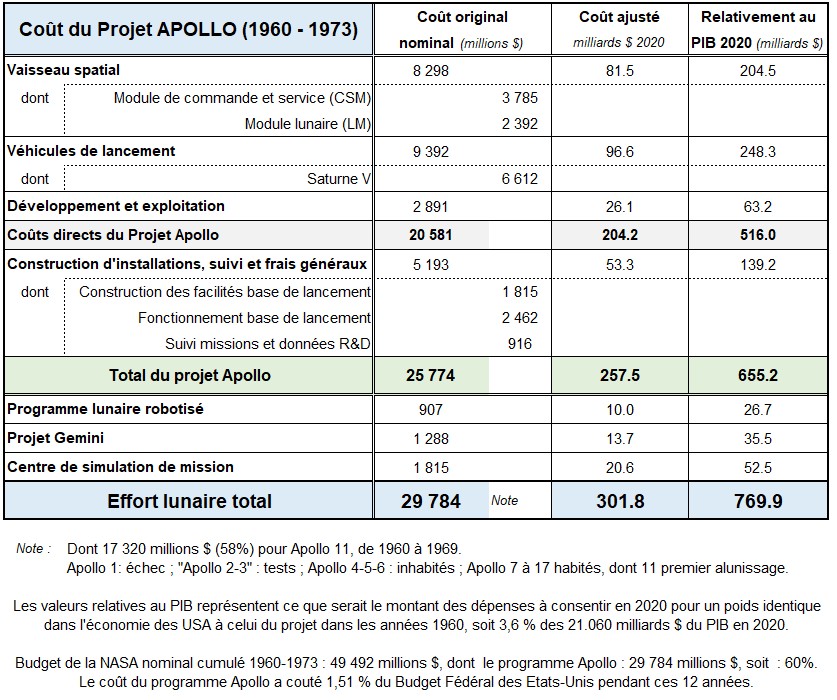

. Le coût du programme Apollo

. Les États-Unis ont dépensé 25,8 milliards de dollars pour le projet Apollo entre 1960 et 1973, soit environ 257 milliards de dollars après ajustement de l'inflation en dollars de 2020. En ajoutant le projet Gemini et le programme lunaire robotisé, qui ont tous deux permis la réalisation d'Apollo, les États-Unis ont dépensé un total de près de 30 milliards de dollars (300 milliards de dollars ajustés). Les dépenses ont atteint un pic en 1966, trois ans avant le premier alunissage. Le montant total dépensé pour la NASA au cours de cette période était de 49,4 milliards de dollars (482 milliards de dollars ajustés). Le programme Apollo a donc consommé plus de 60% du budget de la NASA sur les douze années.

Histoire

Histoire

. La NASA a envisagé des plans pour un alunissage avec équipage dès 1959 et a entrepris les premières études conceptuelles en 1960. Ces premières études ont permis à l'agence spatiale de répondre rapidement et positivement à l'interpellation du président Kennedy en avril 1961, lorsqu'il a demandé "avons nous la possibilité de battre les Soviétiques ... d'envoyer un homme sur la Lune et de l’en faire revenir ? » et par conséquent de proposer à la nation américaine un "programme spatial qui promet des résultats spectaculaires avec lequel nous pourrons gagner".

La priorité nationale du projet Apollo apparaît clairement dans les graphiques suivants. En 13 ans, les États-Unis ont dépensé l'équivalent de 300 milliards de dollars 2020 pour mettre en œuvre un programme lunaire habité à partir de zéro. Au cours de cette période, plus de 3 dollars sur 5 destinés au programme spatial ont été consacrés à Apollo et aux programmes connexes. Ces dépenses se sont avérées insoutenables à terme. Le budget de la NASA a ainsi chuté de façon spectaculaire par rapport au sommet atteint au milieu des années 1960, et bien qu'il se soit stabilisé au début des années 1970, les dépenses consacrées à Apollo ont continué à diminuer. Après des milliards de dollars et 6 alunissages réussis, les États-Unis ont cessé de soutenir le programme. La proposition officielle de budget de la NASA en 1973 indiquait simplement que "les objectifs prévus du programme Apollo étant atteints, le financement de l'année fiscale 1974 n'est plus nécessaire".

Les coûts annuels des composantes du programme Apollo.

. Le graphique ci-après présente les coûts des principaux programmes du projet Apollo. On constate que les deux postes de dépenses les plus importants ont concerné la famille des lanceurs Saturn et les vaisseaux spatiaux qui y ont pris place. Ces deux programmes vérifient l’allure classique de la "courbe des coûts" typique du développement d’un projet d’ampleur, dans laquelle les coûts atteignent leur maximum avant d’atteindre l’objectif du programme lui-même (dans ce cas-ci, avant l'atterrissage sur la Lune). Le coût global du projet diminue à mesure que le travail passe des phases recherche et développement à la production et aux opérations. Comme pour tout projet majeur d’envergure, en l'absence d'un financement raisonnable dès le lancement des projets spatiaux, les difficultés inhérentes à ces travaux de démarrage restent sans solution, générant des retards et l’augmentation des coûts de réalisation. Ce graphique montre que le projet Apollo a disposé de l'argent dont il avait besoin ... quand il en a eu besoin, ce qui a contribué à assurer le succès de l'entreprise. Depuis, peu de programmes de la NASA ont bénéficié de ce « luxe » et, par conséquent, n'ont pas respecté leur calendrier initial.

Le programme Apollo en chiffres

1 000 000

. Le coût en dollars 2020 (100.000 $ de l’époque) de la fabrication d’une seule combinaison du modèle « Skylab A7L » qu'a portée Neil Armstrong.

400 000

. C’est le nombre de personnes – astronautes, scientifiques, ingénieurs, informaticiens, ouvriers, services, etc. - qui ont contribué de près ou de loin au succès des programmes d'Apollo.

20 000

. C'est le nombre d'entreprises (Boeing, North American Aviation, IBM, etc.) et d'universités (MIT, université du Colorado, université du Texas, etc.) qui ont collaboré avec la NASA pour envoyer les premiers hommes sur la Lune : de la fabrication du lanceur Saturn V à la conception de l'ordinateur de bord d'Apollo, en passant par les équipements des astronautes.

8

. Les astronautes qui moururent tout au long du programme Apollo.

La première victime, en 1964, fut Theodore Freeman, lorsque son avion - un jet d'entraînement le T-38 de Northrop- fut percuté par un oiseau, brisant la verrière et calant le moteur. Bien qu'il se soit éjecté, il était trop près du sol et est mort sur le coup.

Le 28 février 1966, l'équipage principal de Gemini 9, Elliot See et Charles Bassett, se préparait à faire atterrir leur T-38 à St Louis, une très mauvaise météo les fit s’écraser sur le bâtiment où était construit le vaisseau spatial.

Trois astronautes - Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee - sont morts, le 27 janvier 1967, lorsque leur module de commande Apollo 1 a pris feu lors d'un exercice de routine, mené sur le pas de tir 34 de Cap Canaveral (Floride)

La même année, Clifton Williams a été tué dans un autre accident de T-38.

Edward Givens est décédé dans un accident de la route.

Les 8 astronautes, ainsi que 6 cosmonautes soviétiques, sont commémorés par une plaque laissée sur la Lune par l'équipage d'Apollo 15.

Il y a cependant un astronaute qui n'a pas été mentionné. Robert Lawrence aurait dû être le premier astronaute afro-américain. Affecté à un projet militaire secret de station spatiale, il a été tué en décembre 1967 alors qu'il donnait des instructions à un autre pilote sur les techniques d'atterrissage. Ces techniques ont été utilisées plus tard dans le cadre du programme de la navette spatiale.

45

. Le poids en tonnes du vaisseau spatial placé par la fusée Saturn V sur la trajectoire lunaire. Celui-ci comportait deux sous-ensembles. Le module de commande (CM), de forme conique, qui transportait les trois astronautes et, fixé à l'arrière du CM, le module de commande/service (CSM), lui-même composé du module de service (SM) qui contenait le carburant et le système de production électrique. Le module lunaire (LM) était arrimé à l'avant du CSM.

Un astronaute restait dans le CSM tandis que les deux autres descendaient sur la surface de la Lune avec le LM.

Le LM comportait un étage de descente et un étage d'ascension. L'étage de descente était abandonné sur la Lune et les astronautes retournaient au CSM dans l'étage de remontée, qui lui était ensuite abandonné en orbite lunaire. Avant de rentrer dans l'atmosphère terrestre, le SM était largué et consumé. Le CM s'échouait dans l'océan.

Le rendez-vous en orbite lunaire présentait l'avantage de ne nécessiter qu'une seule fusée et d'économiser du carburant et de la masse puisque le LM n'avait pas besoin de revenir sur Terre.

4,5

. Le volume habitable en m3 du module lunaire

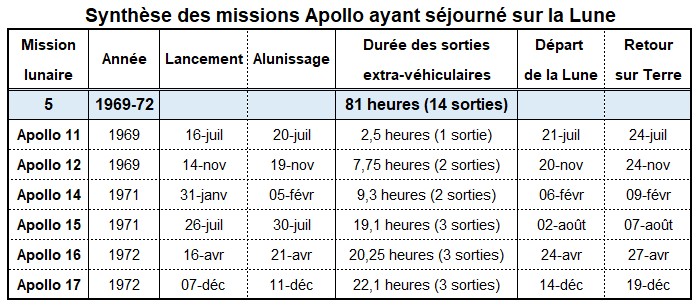

12

. Le nombre d’hommes qui ont posé le pied sur la Lune durant les 6 missions d’alunissage ; un total de 24 ont atteint l’orbite lunaire. Ces astronautes sont restés plus de 80 heures, cumulées, sur la Lune. Ils ont parcouru 95 km à pied ou en rovers, limités à 16 km/h. Le 21 juillet 1969, Amstrong et Aldrin n'ont parcouru que 250 mètres dans la Mer de la Tranquillité.

2 %

. C’est la proportion de la surface de la Lune explorée par les astronautes de la NASA au cours du programme spatial Apollo entre 1969 et 1972.

382

. C’est le poids en kilos des 2.200 échantillons de roches lunaires rapportés lors du programme Apollo. La mission Apollo XI a collecté 21,7 kg.

18 663

. Le nombre de clichés pris par les marcheurs lunaires entre 1969 et 1972.

40 700

. La vitesse maximum en km/h atteinte au retour à l’entrée dans l’atmosphère.

74

. Les kilo-octets de la Mémoire (ROM) de l'ordinateur de guidage d'Apollo (AGC), développé par le MIT (5 à 10 millions de fois moins que la norme de 128 à 1To des smartphones 2022). La mémoire RAM était de 4 Ko (2 millions de fois moins que la norme actuelle de 2 à 12 Go des smartphones 2022).

Logé dans un boîtier de la taille d'une petite valise, avec un affichage séparé et un panneau d'entrée installés sur la console principale du vaisseau spatial, c'était un chef-d'œuvre de miniaturisation.

Bien que les mémoires semblent chétives aujourd'hui – mais l'équivalent d'un ordinateur domestique des années 1980 tel que le Sinclair ZX Spectrum ou le Commodore 64 - il s'agissait d'une machine impressionnante, conçue avant tout pour ne pas tomber en panne.

Pendant ce temps, au sol, au Manned Spacecraft Center de Houston, la Nasa a acheté cinq des derniers ordinateurs IBM 360 (un modèle couramment utilisé dans les années 1970) pour analyser, en temps réel, chaque aspect de la vitesse, de la trajectoire et de l'état de santé du vaisseau spatial. Le système prévoyait un ordinateur de secours au cas où l'un d'entre eux tomberait en panne à un moment crucial.

Une lutte mondiale pour la reconquête de la Lune

Depuis la course à la Lune entre l’Union soviétique et les États-Unis, avec comme point d’orgue les 6 alunissages Apollo entre 1969 et 1972, le soufflé est retombé : pas de base lunaire, pas même d’autre mission vers la Lune pendant pas mal de temps.

Notre satellite restant un objet scientifiquement intéressant, quelques missions lunaires se mirent en place quand même dans les années 1990. Deux missions d'observations américaines, Clementine en 1994 et Lunar Prospector en 1998 ; une première européenne, essentiellement symbolique, en 2003, avec SMART-1. Petit à petit, d’autres acteurs sont venus s’ajouter : le Japon (Hiten en 1990 puis Kaguya/Selene en 2007), l’Europe (SMART-1 en 2003), la Chine (Chang’e 1 en 2007) et l’Inde (Chandrayaan en 2008). Cependant, il s’agissait d’orbiteurs, des satellites tournant autour de la Lune pour l’étudier … de loin. Désormais, le devant de la scène est occupé par les aluniseurs …

Depuis 2007, le développement de programmes spatiaux dans les pays émergents et la maturation des programmes d'explorations martiens, qui prévoient une étape lunaire, ont entraîné un regain d'intérêt pour la Lune, visitée par une dizaine de sondes.

Le signal de départ de cette nouvelle course à la Lune a été donné en 2007 avec le Google X-Prize (le secteur privé marque le secteur spatial depuis les années 2000). Cette initiative devait récompenser le premier acteur privé à atterrir sur la Lune. Cinq équipes finalistes avaient été choisies mais au moment de clôturer en 2018, aucune n’avait réussi. Néanmoins, deux se lancèrent quand même avec un peu de retard avec les sondes israélienne Bereshit en 2019 et japonaise Hakuto-R fin 2022 …, sans succès.

Dressée sur son pas de tir en Floride, l'immense fusée SLS (Space Launch System) s'envole le 16 novembre 2022 et, vérifiant que le véhicule est sûr pour accueillir les futurs astronautes, annonce le retour des vols habités. La Nasa a déjà identifié 13 sites, proches du pôle Sud, qui pourraient être propices à un alunissage prévu pour 2026 avec la troisième mission du programme Artemis. Parmi l’équipage, il pourrait y avoir la première femme à poser le pied sur la Lune, mais pas encore d’Européens, malgré la fourniture du module de service de la capsule Orion par l’Agence spatiale européenne, indispensable à la survie des astronautes.

La sonde indienne Chandrayaan-3, s’est posée sur la Lune.

Objectif Lune atteint. La sonde indienne Chandrayaan-3 a atterri sur le pôle Sud de la Lune, mercredi 23 août 2023. L'Inde, qui avait échoué lors d'une première tentative d'alunissage contrôlé en 2019, intègre ainsi le club très fermé des grandes puissances spatiales malgré le budget relativement réduit de son programme aérospatial comparé à d'autres nations. Alors que seuls 4 pays ont réussi des alunissages contrôlés (l’Union soviétique, les Etats-Unis, la Chine et désormais l'Inde), Chandrayaan-3 est la première à réussir son alunissage à proximité du pôle sud lunaire peu exploré. Mis au point par l'Isro, Chandrayaan-3 comprend un module d'alunissage nommé Vikram (vaillance en sanskrit) et un rover nommé Pragyan (sagesse). Ce robot d'exploration mobile doit parcourir la surface de la Lune pendant un jour lunaire, l'équivalent de quatorze jours terrestres. De son côté, le lanceur va "poursuivre son voyage sur l'orbite actuelle pendant des mois/des années" dans le cadre d'un programme d'étude des exoplanètes.

L'Organisation indienne pour la recherche spatiale lance sa mission Chandrayaan-3 vers la Lune, depuis Sriharikota (Inde), le 14 juillet 2023. (ISRO / AFP)

Depuis la mise en orbite d'une sonde autour de la Lune en 2008, le programme spatial indien s'est considérablement développé. En 2014, l'Inde est devenue le premier pays asiatique à mettre un satellite en orbite autour de Mars et, trois ans plus tard, elle a lancé 104 satellites en une seule mission. En 2024, elle devrait envoyer une mission habitée de trois jours en orbite autour de la Terre.

En 2019, l’Inde se flattait d’avoir abattu un satellite en orbite basse avec un missile, mais s'était attirée des critiques en raison des quantités de déchets spatiaux générés. L'Inde s'efforce également d'augmenter sa part (2% actuellement) du marché spatial commercial mondial grâce à des coûts bien moindres que ceux de ses concurrents.

-2024 : la NASA s’ouvre aux financements privés

Côté américain, le programme lunaire est multiforme. Il y a tout d’abord le programme Artemis de la NASA, censé ramener des astronautes sur la Lune. Il a souffert de divers retards, dus à la fusée SLS … sans oublier un financement insuffisant ou des dépassements divers, qui font qu’Artemis I, mission inhabitée, n’a été lancée qu’en 2022, Artemis II (mission habitée autour de la Lune) vient d’être retardée à 2025 et Artemis III (mission habitée avec alunissage) n’arrivera pas sur la Lune avant 2026. (Artemis est aussi le nom d’accords internationaux non contraignants rassemblant 23 pays principalement d’Amérique et d’Europe et précisant des « règles » pour les activités lunaires futures.)

Pour la première fois depuis Apollo 17, en 1972, des astronautes vont s'aventurer au-delà de l'orbite basse terrestre. Les quatre premiers passagers de la capsule Orion de la Nasa feront un tour autour de la Lune, avant de revenir sur Terre, le tout en 10 jours environ. L'Agence spatiale européenne est chargée du module de service qui fournit air, eau, électricité, et assure la propulsion.

En théorie, c'est lors de la 3e mission Artemis qu'un équipage devait descendre fouler le sol lunaire. Mais pour le moment aucun alunisseur n'est capable de réaliser ce transfert, qu'il s'agisse du Starship de SpaceX ou du Blue Moon de Blue Origin. Et il y a peu de chances qu'un des deux soit prêt rapidement. C'est tout le calendrier du programme qui est d’ores et déjà décalé, au plus tôt, en septembre 2026. En attendant, les premiers éléments d'une station orbitale lunaire devraient être envoyés dans l'espace en 2025. C'est probablement celle-ci qui sera la destination des prochaines missions Artemis.

Pour la seule année 2024, pas moins d'une dizaine de missions lunaires sont programmées. S’ajoutant aux « missions nationales » institutionnelles, cela a commencé par le lancement de Peregrine, premier alunisseur de l'entreprise américaine Astrobotic, qui marque le début d'une série de 7 missions privées. Malgré le retard de deux ans, elle reste toutefois inédite. Il s’agissait du premier lancement commercial d’un robot à la surface de la Lune. Mais l’échec de cette mission en janvier 2024, reporte la première concernant le secteur privé, que constituait le retour d’un engin américain sur la lune depuis plus de 50 ans. La société Intuitive Machines, fondée par d'anciens membres de la Nasa du centre spatial de Houston a lancé le 15 février 2024, avec une fusée SpaceX, son alunisseur Nova-C qui a déposé, à l’endroit le plus au sud de la Lune où un vaisseau ne s’est jamais posé, sa sonde Odysseus le 23 février (allongée sur le côté !).

Une accumulation qui témoigne d'une tendance de fond, une grande vague de reconquête lunaire. Elle est en grande partie due à la concrétisation du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Service) de la Nasa, qui finance, depuis 2018, 14 entreprises privées pour stimuler l'innovation et tenter de réduire le coût du fret vers le pôle sud lunaire. Acheter des alunisseurs privés, souvent développés par des start-ups, est devenu une nécessité pour la NASA quand on compare le budget du programme Artemis, estimé entre 25 et 50 milliards $, avec le coût du programme Apollo qui s’est élevé à environ 300 milliards $ (éq. 2020). La Nasa compte d'ailleurs faire émerger une « économie lunaire », autour du programme institutionnel Artemis de la Nasa, qui ambitionne de reposer le pied sur la Lune avant la fin de la décennie.

D’autres prétendants se sont fixés l'objectif Lune.

La Chine, d'abord. Pour le géant asiatique, il n’y a pas officiellement de compétition avec les États-Unis, mais le choix d’un alunissage en 2029, pour célébrer les 80 ans de la création de la République populaire et l’ambition d'y construire une base, montrent l’importance de l’enjeu. Si la Chine n'a envoyé son premier humain dans l'espace qu'en 2003, ses programmes spatiaux, alimentés par des milliards de dollars, montent en gamme depuis plusieurs décennies.

L’ambitieux programme de la Chine avance doucement mais sûrement : Chang’e-3 alunit sur la face visible en 2013 ; Chang’e-4 alunit le 03 janvier 2019 pour la toute première fois de l'humanité sur la face cachée de notre satellite naturel (il a fallu pour y arriver, placer au préalable au point de Lagrange du système Terre-Lune un satellite relais, Queqiao, pour transmettre les signaux -Chang'e 4 et son petit rover Yutu-2 sont tous deux encore actifs-) ; Chang’e-5 ramèna un échantillon de la face visible en 2020, un petit robot a atterri sur Mars en 2021. Chang’e-6 est prévu en 2024 pour effectuer le premier retour d'échantillons arrachés à la face cachée. On devrait avoir ensuite Chang’e-7 pour vérifier les « ressources » disponibles du côté du pôle sud et Chang’e-8 qui préparera l’utilisation in situ de celles-ci. Les alunisseurs habités suivront dans les années 2030. La Chine ambitionne également d'établir une base internationale permanente, d'abord automatique, puis visitée par des taïkonautes (7 pays en font déjà candidats). La Russie devrait y être associée, ce qui pose quelques problèmes géopolitiques.

De son côté, le 11 août 2023, la Russie, en perte de vitesse après un arrêt de 47 ans, a lancé son premier engin vers la Lune depuis 1976. La sonde Luna-25 s'est toutefois écrasée le 19 août 2023 sur le sol lunaire en tentant un alunissage dans la zone du pôle sud lunaire. L’orbiteur Luna 26 n’arrivera pas avant 2027.

La Corée du Sud a également placé en orbite lunaire sa sonde Danuri en décembre 2022, lancée quelques mois plus tôt à bord d'une fusée SpaceX. Séoul s'est donné pour objectif de poser un engin sur la Lune en 2032.

Le Japon a réussi le premier alunissage de 2024. Le pays devient ainsi la 5e puissance à réussir cette prouesse après les États-Unis, l'URSS, la Chine, et plus récemment l'Inde. La première tentative japonaise, en novembre 2022, s'était soldée par un échec : la mini-sonde de la Jaxa, Omotenashi (hospitalité), qui était embarquée à bord de la mission américaine Artémis 1, avait connu une défaillance fatale de ses batteries peu après son éjection dans l’espace. Fin avril 2023, la start-up nippone Ispace (qui tentait de devenir la première entreprise privée à réussir à se poser sur la Lune) avait elle aussi crashé son premier alunisseur lors de la phase d’approche pour se poser sur le sol lunaire. L’alunisseur Slim (Smart Lander for Investigating Moon), principalement un démonstrateur destiné à tester des technologies d'atterrissage de haute précision, a atteint son objectif de se poser à 55 m de sa cible initiale au pole sud lunaire, soit un très haut degré de précision, … mais la tête en bas ! Cependant, l'alunisseur se rallumera 5 semaines plus tard.

Le Japon devient ainsi le cinquième pays à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

Il est en effet courant que les engins lunaires traditionnels se posent à plusieurs kilomètres de leur cible, ce qui peut compliquer leurs missions d’exploration. Et l’alunissage est plus difficile que de se poser sur des astéroïdes car la gravité sur la Lune est plus forte que sur de petits corps célestes. 2024 sera aussi l’année d’un nouvel essai pour la sonde privée japonaise Hakuto-R. La suite s’appelle LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission), une mission prévue pour 2026 avec récolte et analyse sur place d’échantillons lunaires.

Explorer et exploiter la Lune.

Si les récents progrès de la technologie ont permis de faire baisser le coût des missions, incitant de nouveaux acteurs publics ou privés à se lancer, la Lune ne se livre toutefois pas si facilement. Historiquement, le taux d’échec avoisine les 50 %. D’autant que l'échec n'est pas (plus ?) une option ! Les missions Apollo sur la Lune étaient incroyablement risquées. Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin savaient qu’ils n’avaient qu’une chance sur deux de revenir (vivants) sur terre. La Nasa s'est battue pour s'assurer que tous les astronautes reviennent vivants sur Terre. Aujourd'hui, cet indispensable mantra pèse lourd dans le design des missions Artemis et des infrastructures. Chaque vaisseau doit apporter suffisamment de redondance de ces sous-systèmes critiques pour garantir la sécurité des astronautes, ce qui rend tout plus complexe et plus long à certifier.

Alors pourquoi tant de convoitise ?

Plusieurs aspects entrent en jeu. Tout d’abord, il y a bien sûr le côté scientifique : notre satellite naturel garde encore quelques secrets pour connaître le système Terre-Lune ou effectuer des recherches depuis la Lune (de la radioastronomie, par exemple). Le mieux étant bien sûr de le faire sur place (avec un alunisseur) et non de loin (avec un orbiteur). Cependant faire avancer les connaissances fondamentales ne rapporte pas grand-chose, même si la science sert souvent d’alibi. L’intérêt du privé dans ce domaine est surtout de faire payer des laboratoires scientifiques qui veulent envoyer leurs propres missions.

Et puis, à l’époque du programme Apollo, la Nasa avait toujours visé la zone équatoriale de la Lune, bien moins risquée sur le plan technique. Mais la découverte d’eau glacée dans la zone du pôle Sud a bousculé l’enjeu des futures missions spatiales. Cette eau pourrait devenir essentielle à long terme pour faire de la Lune une base spatiale pour que les astronautes puissent ensuite aller sur Mars.

Deuxième aspect : la fierté nationale. Si les enjeux affichés sont, comme dans les années 1960, en partie scientifiques, pour les divers pays et chefs d’entreprise, la Lune apparaît comme un trophée, convoité par tous. De plus, parmi les différentes motivations à reconquérir la Lune, pour les nations figure aussi (voire surtout) l'aspect symbolique et politique : tout pays qui veut démontrer une capacité technique et économique développe ses missions lunaires.

Troisième objectif : le tourisme. Le milliardaire japonais Maezawa devrait être le premier touriste, et probablement pas le dernier… Reste à voir évidemment si la chose sera rentable à long terme, l’effet de nouveauté s’estompant rapidement et le nombre de clients fortunés restant faible.

Quatrième objectif : il y a évidemment les ressources lunaires … Qu’y a-t-il donc de si précieux sur la Lune ? De l’hélium-3, un isotope de l’hélium pouvant être fort utile dans les centrales nucléaires à fusion. Seuls problèmes : pour l’extraire en grandes quantités, il faudra quasiment retourner toute la surface lunaire, la défigurant à jamais, et il n’existe encore aucune centrale de ce type, juste des prototypes comme ITER, où la fusion n’est pas encore maîtrisée. Divers éléments chimiques, ensuite, mais à ce niveau, les astéroïdes métalliques sont plus intéressants, le jour où l’on maîtrisera le mining spatial (ce qui est loin d’être le cas). Enfin, ce qui explique que de nombreuses missions se dirigent vers les pôles, de la glace d’eau, surtout présente là où il fait froid, dans les cratères jamais éclairés des pôles lunaires. Récupérer de l’oxygène et de l’hydrogène à partir de cette eau serait utile pour des astronautes installés sur place et aussi servir de carburant pour faire de la Lune une base avancée pour l'exploration profonde.

A plus long terme, la suite du programme ambitionne la construction d’une station spatiale en orbite lunaire pour parvenir à une présence durable à la surface, cette plateforme pourrait aussi servir de point de départ à de futures explorations martiennes. La vision est la présence permanente de l'humanité sur la Lune pour le développement d’une économie lunaire, éventuellement par le biais de robots. Un concept de “village lunaire”, dont l’environnement géopolitique repousse, sans doute assez loin, la concrétisation du concept.

Malgré tout, le défi technique et le coût global d'Artemis rendent encore ces objectifs sinon hypothétiques, à tout le moins difficiles à atteindre. Il n'empêche que la volonté est là, et que les Etats-Unis souhaitent aussi associer d'autres nations à leur exploration lunaire, grâce à une base internationale en orbite lunaire nommée Gateway.

D’après les statistiques, moins de la moitié des engins cherchant à alunir parviennent à leurs fins !

Artemis - Objectif Mars

. Le futur mégalanceur Starship de SpaceX de 120 m de haut (9 m de plus que Saturn V) et 9 mètres de diamètre pèse 4.500 tonnes au décollage (1,5 fois Saturn V). Il comporte deux étages réutilisables.

Le premier, Super Heavy, 70 m de long, pèse 3.600 tonnes au décolage et est équipé de 33 moteurs Raptor qui développent une poussée de 7.000 tonnes, spécialement conçus pour pour pouvoir fonctionner ensemble et être réallumés et donc réutilisés. Ils sont alimentés par un mélande de méhane (CH4) et oxygène (O2) possiblement produits sur Mars pour refaire le plein. Le second étage, Starship, 50 m de long, est équipé de 6 moteurs Raptor, pèse 900 tonnes et est fabriqué en acier inoxydable. Il est calculé pour transporter des passagers et du frêt. Il peut placer 150 tonnes en orbite terrestre.

. Sélectionné le 16 avril 2021 par l'agence spatiale américaine, la NASA, il était programmé pour déposer des astronautes sur la Lune en 2025 lors de la mission Artemis III de la NASA avant de partir vers Mars en 2030 !

Malheureusement ses deux premiers tests orbitaux depuis le Pad orbital, Boca Chica Village, au sud du Texas, se sont soldés par des explosions : le 20 avril 2023, à 39 km d’altitude après 4 mn et 2 sec de vol, et le 18 novembre 2023 à 235 km d’altitude après 12 mn de vol. Lors du 3ème test, le 14 mars 2024, après un décollage réussi, le premier étage Super Heavy, qui entamait ses manœuvres de stabilisation en vue de son atterrissage a cessé d’émettre à environ 3 km du sol ; Starship, le second étage, a cessé d’émettre après 50 minutes de vol.

Ajoutons-y des inquiétudes pour l’environnement. Lors du décollage du 20 avril, un nuage de poussière a été propulsé jusqu'à plusieurs kilomètres du pas de tir, lui-même fortement endommagé. Des morceaux de béton avaient été catapultés sous la puissance des moteurs, et un incendie s'était déclenché dans un parc régional voisin. Des associations poursuivent le régulateur aérien américain (FAA) en justice, accusé d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée.

Ce mégalanceur est en complément de la fusée SLS et de la capsule Orion développées par la NASA.

Aller dans l’espace : une bonne idée ?

. En 1963, six ans après le lancement du premier satellite, les rédacteurs de l’Encyclopaedia Britannica posèrent cette question à cinq éminents penseurs de l’époque : « La conquête de l’espace par l’homme a-t-elle accru ou diminué sa stature ? » Les intimés étaient la philosophe Hannah Arendt, l'écrivain Aldous Huxley, le théologien Paul Tillich, le scientifique nucléaire Harrison Brown et l'historien Herbert J. Muller.

Soixante ans plus tard, alors que la ruée vers l’espace s’accélère, que pouvons-nous apprendre de ces sommités du XXe siècle écrivant à l’aube de l’ère spatiale ?

L’état de l’espace 60 ans après

. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Des vaisseaux spatiaux ont atterri sur des planètes, des lunes, des comètes et des astéroïdes à travers le système solaire. Les deux sondes spatiales Voyager, lancées en 1977, continuent leur avancée dans l'espace interstellaire.

Une poignée de personnes vivent dans la station spatiale internationale ISS en orbite autour de la Terre depuis 25 ans. Plus de 270 astronautes d'une vingtaine de pays l'ont déjà visitée. Les humains se préparent à retourner sur la Lune après plus de 50 ans, cette fois pour établir une base permanente et exploiter les profonds lacs de glace du pôle sud.

Il n'y avait que 57 satellites en orbite terrestre en 1963. Il y en a aujourd'hui plus de 10.000, et des dizaines de milliers d'autres sont prévus.

Les services par satellite font partie de la vie quotidienne. Les prévisions météorologiques, l’agriculture, les transports, les opérations bancaires, la gestion des catastrophes et bien plus encore reposent toutes sur des données satellitaires.

Malgré ces changements considérables, Arendt, Huxley et Tillich, en particulier, ont des idées visionnaires.

Un nouveau monde courageux

. Huxley est célèbre pour son roman de science-fiction dystopique de 1932, Le Meilleur des Mondes (Brave New World), et … pour son utilisation expérimentale de drogues psychédéliques. Dans son essai, il se demandait quel était cet « homme » qui avait conquis l’espace, soulignant que ce n’était pas l’espèce humaine mais la société urbaine et industrielle occidentale qui avait envoyé des émissaires dans l’espace. Cela n’a pas changé. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (ONU, 10 octobre 1967) affirme que l’espace est le domaine de toute l’humanité, mais en réalité il est dominé par quelques nations et individus riches. Huxley a déclaré que la notion de « stature » supposait que les humains avaient un statut spécial et différent de celui des autres êtres vivants. Compte tenu de l’immensité de l’espace, parler de conquête était, selon lui, « un peu idiot ».

Tillich était un théologien qui a fui l’Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale. Dans son essai, il explique comment voir la Terre de l’extérieur nous a permis de « démythifier » notre planète. Contrairement à « l’effet de vue d’ensemble » très discuté qui inspire aux astronautes un sentiment de crainte presque mystique, Tillich a soutenu que la vue depuis l’espace faisait de la Terre un « grand corps matériel à regarder et à considérer comme totalement calculable ».

Lorsque les vaisseaux spatiaux ont commencé à imager la surface lunaire dans les années 1960, le processus de calcul a commencé pour la Lune. Aujourd’hui, ses minéraux sont évalués comme produits destinés à l’usage humain.

Les humains ont-ils changé, ou est-ce notre façon de voir la Terre ?

. Comme Tillich, Arendt a quitté l’Allemagne sous l’ombre du nazisme en 1933. On se souvient surtout d’elle pour ses études sur les États totalitaires et pour avoir inventé l’expression « la banalité du mal ». Son essai explorait la relation entre la science et les sens humains. C’est une pièce dense et complexe.

Au début du XXe siècle, la théorie d’Einstein sur la relativité restreinte et la mécanique quantique nous a montré une réalité bien au-delà de la capacité de compréhension de nos sens. Arendt a déclaré qu’il était absurde de penser qu’un tel cosmos puisse être « conquis ». Au lieu de cela, « maintenant, nous pouvons ‘conquérir l’espace’ grâce à notre nouvelle capacité de gérer la nature à partir d’un point de l’univers en dehors de la terre ».

Le nouveau géocentrisme

. La courte durée de vie humaine et l’impossibilité de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière font qu’il est peu probable que les humains puissent voyager au-delà du système solaire. Il y a une limite à notre expansion dans l’espace.

Lorsque cette limite sera atteinte, dit Arendt, « la nouvelle vision du monde qui pourrait en découler sera probablement à nouveau géocentrique et anthropomorphique, bien que ce ne soit pas dans le sens ancien de la terre comme centre de l’univers et de l’homme comme étant le centre de l’univers, l’être le plus élevé qui soit ». Les humains reviendraient sur Terre pour donner un sens à leur existence et cesseraient de rêver aux étoiles.

Ce nouveau géocentrisme pourrait être exacerbé par un problème environnemental déjà apparu en raison de la croissance rapide des méga-constellations de satellites. La lumière qu’ils réfléchissent obscurcit la vue du ciel nocturne, coupant nos sens du cosmos dans son ensemble.

Le futur lointain

. Et s’il était technologiquement possible pour les humains de s’étendre dans la galaxie ?

Arendt a déclaré qu'évaluer l'humanité depuis une position en dehors de la Terre réduirait l'échelle de la culture humaine au point où les humains deviendraient comme des rats de laboratoire, étudiés comme des modèles statistiques. D’assez loin, toute culture humaine apparaîtrait comme rien d’autre qu’un « processus biologique à grande échelle ».

La conquête de l’espace et la science qui l’a rendue possible se sont dangereusement rapprochées de ce point où la culture humaine serait considérée comme un processus biologique. S’il parvenait un jour à y parvenir sérieusement, la stature de l’homme ne serait pas simplement abaissée selon tous les standards que nous connaissons, mais elle serait détruite.

Soixante ans plus tard, les nations sont en compétition pour exploiter les ressources minérales lunaires et astéroïdes. Les entreprises privées et les milliardaires de l’espace sont de plus en plus présentés comme la voie à suivre. Après la Lune, Mars est le prochain monde en lice pour la « conquête ». Le mouvement contemporain connu sous le nom de long-termisme promeut la vie sur d’autres planètes comme une assurance contre le risque existentiel, dans un futur lointain où les humains (ou une forme d’entre eux) se propageraient pour atteindre les galaxies.

Mais la question demeure. Les voyages dans l’espace renforcent-ils ce que nous valorisons dans l’humanité ? Arendt et ses collègues essayistes n’en étaient pas convaincus.

The Conversation - Alice Gorman - 04 déc 2023