Philibert Vrau (1829 / 1905)

. Le saint homme de Lille. Qui était donc Philibert Vrau, ce fabricant de fil à coudre qui rêvait de faire de Lille « une cité sainte » ?

. « Cet inconnu, pour beaucoup, de moyenne taille, un peu courbé, moins par l’âge que par l’élan qui semblait porter son corps en avant, pour dévorer l’espace où devait se développer et se déployer l’œuvre de Dieu, ce voyageur, souvent de troisième classe, confondu pour plus d’un, dans la caste la plus ordinaire des gens d’affaires, ce piéton au pas rapide, méditant dans sa course à travers le bien, quelque bon et utile dessein, ne pensa qu’à son prochain pour le servir et à Dieu. »

L’industriel Philibert Vrau a été une des plus curieuses figures du patronat lillois, « un Saint-Vincent de Paul tout moderne avec les procédés, les moyens, l’habileté d’un homme d’affaires du Nord » selon un bulletin paroissial. En 2014, une bande dessinée de 48 pages lui était consacrée tandis qu’un comité de soutien militait pour la béatification de l’industriel. Si les saints patrons sont légion, il est plus rare de rencontrer des patrons saints.

Qui était donc Philibert Vrau (Lille, 19 novembre 1829 – 16 mai 1905), ce filtier sans pareil, ce saint en redingote dont le dessein visait à faire de Lille « une cité sainte » ?

Philibert Vrau, le fabricant de fils à coudre

. La fabrication des fils à coudre ou filterie est une des plus anciennes industries de Lille, aussi la concurrence est rude. La filterie n’est pas la filature : elle achète en filature des fils de lin, les retord, les travaille et les conditionne pour la vente au public. L’entreprise emploie des machines à pelotonner et un personnel féminin et jeune.

La maison Vrau, fondée en 1816 par son père, François-Philibert Vrau (1792-1890), est une retorderie et filterie de lin qui occupe le 11 de la rue du Pont Neuf à Lille de 1827 à 1965. En 1842, elle ne compte qu’une soixantaine d’employés occupés sur douze métiers.

Le fil à coudre produit est vendu en écheveaux sous diverses marques. La plus célèbre, celle du Fil au Chinois est déposée au greffe du Tribunal de commerce de Lille le 29 novembre 1847, par Philibert Vrau fils même si son développement est postérieur. Cette marque désigne un fil à coudre en lin pour la couture à la main, présenté en pelotes ceinturées d’une étiquette à partir de 1859. Au fil à coudre en lin s’ajoute progressivement les autres fils naturels et synthétiques. Si la vente de la plus grande partie de ces fils à coudre se fait vers la mercerie, une partie des fils est destinée à l’industrie de la confection et à d’autres industries.

La mère de Philibert, Sophie Aubineau, travaille aux côtés de son mari, aux écritures, au bureau, aux magasins. Le train de vie est des plus modestes. « Vers 1847, il faisait encore bien sombre dans cet intérieur, écrit Camille Féron ; on écartait soigneusement toute cause de dépense, s’astreignant en tout à la plus stricte économie. On se contentait pour la table, du régime le plus simple et mesuré sobrement. On habituait les enfants à être satisfaits de peu (…). Au travail du jour s’ajoutaient pour le père, et souvent pour la mère, des veilles prolongées jusqu’au repas final, lequel se prenait parfois à neuf ou dix heures du soir. »

Le jeune Philibert fait des études au collège municipal, où il est « perverti » (sexuellement parlant semble-t-il) par des surveillants mais où il découvre aussi la philosophie de Victor Cousin. Brillant élève, il obtient le prix d’honneur du lycée en philosophie en 1848.

Au moment de la révolution de 1848, le père Vrau manque de peu d’être lynché par des émeutiers. En 1850, le fils commence à prendre des responsabilités dans l’entreprise familiale : « J’ai mon plan : former les hommes dont j’aurais besoin, hommes sur lesquels je puisse me reposer ; hommes dévoués aux mêmes idées que moi. Car qu’est-ce qu’un homme seul ? » Il observe et étudie la fabrication, il cherche à mécaniser la production, voyage pour prendre contact avec les clients et les idées. « Si je ne domine pas tout notre monde à la maison, je n’ai plus qu’à prendre mon chapeau et bonsoir ! » Il ajoute : « Combien de fois me suis-je dit : aligner des chiffres, étiqueter des marchandises, payer, recevoir, compter, tourner un bâton entre ses doigts pour donner du lustre à un fil, est-ce l’occupation d’un être intelligent, pour toute une existence ? Et cette intelligence ne devrait-elle pas s’employer d’abord à trouver quelque simplification qui permit à un seul de faire, sans plus de fatigue, ce que dix faisaient en y usant leur vie ? »

Il s’engage dans la création d’un établissement bancaire mais victime d’un associé indélicat, il se voit condamné par la justice à rembourser la moitié des pertes du Comptoir d’escompte (1857-1859). Il manque de peu d’être ruiné, seule la caution de Kolb-Bernard lui évite le déshonneur.

En 1866, Philibert Vrau s’associe avec le docteur Camille Feron-Vrau (1831-1908), son ami d’enfance devenu son beau-frère, pour assurer la direction de la Société. La mort de son père, en 1870, entraîne un acte de société réunissant la veuve et ses deux « fils » sous la raison Philibert Vrau & Cie (1871). Philibert prend en charge la partie commerciale et Camille les tâches industrielles.

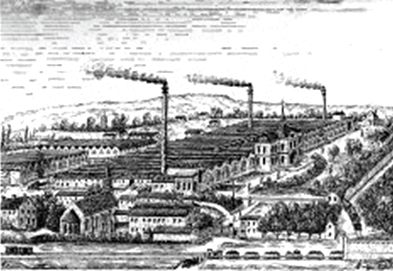

Vers 1870, les établissements ont pris une place considérable dans la filterie lilloise : ils occupent 1 100 ouvriers répartis sur plusieurs ateliers. Entre 1872 et 1878, Philibert fait construire une usine plus fonctionnelle de la rue du Pont-Neuf à la place du Concert. La production est concentrée sur le Fil au Chinois en deux nuances noir et blanc, exportée vers l’Allemagne et les pays du Nord. En 1875, la maison vend 1,95 million de boîtes de 48 pelotes soit 93 millions de pelotes. Une politique commerciale efficace est mise en place avec un réseau de représentants exclusifs intéressés aux ventes, l’affichage publicitaire dans les gares…

L’entreprise reçoit la médaille d’or à l’exposition de 1878 et en 1889, le jury regrette « l’absence d’une maison des plus anciennes et des plus renommées dont les marques sont répandues dans le monde entier ». En 1894, l’usine occupe 540 personnes dont 400 femmes ou jeunes filles : la mécanisation a permis de réduire le personnel.

L’usine chrétienne

. Il montre très tôt un esprit torturé. En 1850, un de ses amis note : « pénétré du sentiment que tout homme est un frère, Philibert en est venu à ne pouvoir se résoudre presque à se nourrir, parce qu’il y a des malheureux qui manquent même du nécessaire. » Il rend visite à Proudhon, cesse de pratiquer, avant de se consacrer à l’entreprise paternelle.

Il écrit à Camille Féron : « j’ai hâte d’arriver à faire une bonne maison, autrement dit à gagner de l’argent. (…) Mais tu le sais bien, ce n’est pas à moi que je pense : c’est à l’humanité. » Il revient paradoxalement à la foi en faisant tourner les tables : le « merveilleux certain mais plus que suspect » du spiritisme le ramène aux mystères du catholicisme (1854). Il envisage à plusieurs reprises de se faire prêtre mais cède aux supplications de ses parents. Néanmoins, il décide de rester célibataire : toute sa vie et toutes ses ressources seront désormais vouées aux œuvres catholiques.

En 1876, il fait appel aux sœurs de la Providence de Portieux, congrégation lorraine, pour encadrer et éduquer les jeunes filles. Elles sont également chargées de calculer les salaires et de gérer les secours au personnel. On prie avant et après le travail. Dans toutes les salles de l’usine sont installés des statues de saints, des crucifix, des étendards. Le catéchisme est enseigné une heure par semaine aux plus jeunes ouvrières. La fréquentation du patronage paroissial le dimanche donne droit à des récompenses.

Comme le précise une brochure de l’entreprise : « Les sœurs en un mot font tout ce que commande l’intérêt des ouvrières dont elles remplacent en quelque sorte les mères. Une des grandes raisons de leur influence sur nos ouvrières c’est, à notre avis, qu’elles sont en contact avec elles pendant le travail. » L’encadrement moral se concilie avec la rentabilité économique : « une ouvrière bien préparée moralement travaille mieux. »

Pour des raisons de moralité, ouvriers et ouvrières n’entrent pas par les mêmes issues à des heures différentes. Il a mis en place un conseil patronal où siègent aux côtés des dirigeants, cinq principaux employés et un aumônier pour étudier « tout ce qui peut être entrepris dans l’intérêt moral ou matériel des ouvriers. » Un conseil des ouvriers et un conseil des ouvrières, sous l’autorité du patron et de l’aumônier, se composent des surveillants d’ateliers et de délégués élus par leurs camarades. L’entreprise offre aux ouvriers la possibilité de bénéficier d’une caisse de secours mutuels, d’une caisse d’assistance, un économat populaire, une caisse de prêt et une caisse d’épargne.

L’âme du Comité catholique de Lille

. Il applique aux œuvres les méthodes qui lui ont si bien réussi dans les affaires : « il avait, pour discerner et choisir les personnes utiles, un flair impeccable » note un de ses collègues de la société Saint-Vincent de Paul. Son art consiste à faire faire et non à faire soi-même.

Laissant à son beau-frère le soin des œuvres internes à l’usine, Philibert Vrau s’occupe des œuvres extérieures. « Il fonde des œuvres où il ne se montre pas, il réunit des assemblées qu’il anime de son souffle, mais qu’il ne préside pas. Comme l’âme qui régit le corps, mais invisiblement, on le sent présent partout, mais on ne le voit nulle part. » Remarquable organisateur, il s’occupe de toutes les questions pratiques mais ne supporte d’être cité ou mis en avant. Il siège néanmoins dans le conseil d’administration de la SA de l’Institut catholique de Lille aux côtés de son beau-frère (1875). La souscription lancée réunit 6,5 millions de francs permettant d’inaugurer l’université en janvier 1877. « L’existence de notre université ne tient encore qu’à un fil, mais ce fil est solide c’est le fil Vrau » déclare l’archevêque de Cambrai.

Il finance l’achat des terrains nécessaires à l’édification d’une école des Arts et métiers (1877-1879) mais faute d’autre financement, les bâtiments ne devaient être édifiés que vingt ans plus tard sous le nom d’Institut catholique des Arts et métiers.

Il est également à l’origine de la Société civile des nouvelles églises de Lille (1871) pour bâtir de nouvelles églises en rapport avec l’accroissement de la métropole du Nord, achetant les terrains nécessaires à la construction de six églises. Il encourage également la création d’écoles libres avec le mot d’ordre : « Des écoles sans Dieu et des maîtres sans foi, délivre-nous, Seigneur ! » Il crée l’œuvre du Vestiaire qui permet aux élèves méritants mais pauvres de recevoir deux fois l’an un vêtement, non comme une aumône mais comme le salaire du travail accumulé.

Il est un des initiateurs du premier Congrès eucharistique international (1881) qui réunit à Lille, avec la bénédiction de Léon XIII, trois cents participants de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, d’Espagne, de Suisse et d’Amérique. Le succès le pousse à établir un comité permanent des Congrès eucharistiques « pour étendre le règne social du Christ dans le monde ».

Candidat malheureux aux élections législatives de 1876, il se présente comme « le véritable ami des ouvriers », et affirme « la république sera chrétienne ou elle ne subsistera pas ». Prêt à soutenir le combat des catholiques ultramontains contre le « régime des francs-maçons », il reprend La Vraie France, journal royaliste du Nord (1886) et contribue à la diffusion de La Croix dont son neveu, Paul Feron-Vrau, devait assumer la direction après l’expulsion des Assomptionnistes (1900). Il réunit chaque semaine les rédacteurs de la presse du Comité catholique de Lille les encourageant « à foncer sur le mal ».

À compter de 1889, il disparaît de Lille chaque année pendant les mois d’hiver pour des voyages mystérieux, muni simplement d’un sac à main, voyageant de préférence en 3ème classe. Il va ainsi de ville en ville visitant les « hommes d’œuvre », les réunissant pour leur exposer ses vues, ses désirs, ses espérances, encourageant cercles et patronages. Ce sont les « tournées pour l’Union des œuvres ». Il s’efforce de constituer des comités catholiques « d’action et de défense religieuse. » Il vit désormais dans une petite chambre chez son beau-frère, vend ses meubles et distribue l’argent aux pauvres. Bienveillant mais secret, il passe peu de temps en famille, se cloîtrant dans sa chambre comme un religieux. Il communie tous les jours, se confesse chaque semaine, fait plusieurs retraites par an, se donne la discipline en secret.

Condamné en 1904 pour avoir conservé des religieuses dans son usine, il meurt avant d’avoir pu se présenter devant la cour d’appel de Douai. Son testament de 1887 s’achevait par ses mots : « Que la Sainte Église s’étende par tout l’Univers, que le règne du Christ arrive. Amen ! Amen ! »

La filterie Vrau ne devait disparaître qu’en 2007 mais la marque du Fil au Chinois existe toujours.

Le prix Philibert Vrau, créé en 2011 à l’initiative de la Fondation des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, distingue chaque année en partenariat avec La Croix un chef d’entreprise qui combine action économique et finalité sociale.

Pierre Louis Prosper Léon, dit Léon Harmel (1829 / 1915)

. L’apôtre de l’usine. Entrepreneur, inspirateur du catholicisme social et figure du paternalisme social dans l’Est de la France.

. Il n’avait pas le physique de l’emploi avec sa figure longue et replète encadrée de favoris. Ou du moins, il avait bien le physique de ce qu’il était d’abord : un filateur de laine cardée de la région de Reims. S’il n’avait été que cela, ce patron d’une entreprise de taille moyenne ne serait pas demeuré dans les mémoires. Mais il ne devait pas en rester là. Pierre Louis Prosper Léon dit Léon Harmel (la Neuville-les-Wasigny, Ardennes, 18 février 1829 – Nice, Alpes-Maritimes, 25 novembre 1915), le « quaker catholique » selon le mot d’une historienne, a été un des inspirateurs du catholicisme social.

Cet entrepreneur soucieux de modernité est le premier à comprendre, à la différence du comte de Mun, qu’il ne suffit pas de faire appel au « dévouement des classes dirigeantes ». Il préconise l’action de l’ouvrier sur l’ouvrier, point de départ de la « démocratie chrétienne ». Il a résumé sa pensée dans une formule célèbre : « Le bien de l’ouvrier doit être réalisé par l’ouvrier, et avec lui autant que possible, jamais sans lui et à plus forte raison, jamais malgré lui. »

Lui qui devait son prénom au pape Léon XII devait ainsi partiellement inspirer à Léon XIII son encyclique Rerum Novarum : l’église catholique finissait par s’apercevoir de l’existence du monde ouvrier.

Une tradition de paternalisme social

. Les Harmel sont des filateurs de laine originaires de Sainte-Cécile dans l’actuelle Belgique. Au XIXe siècle une branche s’installe dans le Rethélois, pôle secondaire du textile Rémois.

La maison Harmel frères connaît la prospérité à Val des Bois, filature installée dans la vallée de la Suippe, sur la commune de Warmeriville, à une quinzaine de kilomètres de Reims, et se distingue aux expositions de 1849, 1855 et 1862. Une politique sociale se développe dans le droit fil du paternalisme : caisse d’épargne (1840), caisse de prêt sans intérêt aux ouvriers (1842) société de secours mutuels (1846) écoles de garçons et de filles confiées à des religieux (1860-1861), caisse d’épargne scolaire et crèche (1861) assurances contre les accidents (1867) etc. Le Val de Bois a sa chapelle, sa fanfare, ses pompiers, ses maisons ouvrières avec jardin. Mais derrière ses institutions, dont on peut trouver l’équivalent ailleurs à cette époque, se révèle déjà une volonté de reconquête catholique de la population ouvrière.

Foncièrement catholique, le « bon père » Jacques Joseph Harmel (1795-1884) affirme dans son testament l’amour des pauvres, la nécessité de la redistribution d’une partie des bénéfices, la primauté de la famille et souligne la responsabilité patronale à l’égard de son personnel : « aimez nos chers ouvriers ; ils étaient mes enfants, vous reprendrez la paternité, vous continuerez à les porter vers Dieu et à leur faire du bien. » Tel était le père qui devait avoir une si grande influence sur Léon Harmel.

Le jeune homme, après des études dans un collège catholique de Senlis, épouse en 1852 sa cousine germaine, Jeanne Gabrielle Harmel. Elle devait mourir à 37 ans après lui avoir donné neuf enfants : cette disparition a peut-être contribué à la profondeur de son engagement social après 1870.

Dès 1853, il est associé avec son père, à la santé fluctuante, qui se retire peu à peu, se contentant d’une surveillance générale. « Homme calme, réfléchi, très travailleur » il est la « cheville ouvrière de l’établissement » aux côtés de ses deux frères aux qualités complémentaires : Jules le mécanicien et Ernest le commerçant brillant.

L’incendie de l’établissement, en septembre 1874, se révèle heureux en permettant une modernisation et une rationalisation des installations : à l’ancienne usine à étages succède une construction en rez-de-chaussée, une teinturerie est associée à la filature. De nombreux brevets sont pris témoignant du souci d’améliorer la fabrication. L’établissement travaille moitié pour le marché français, moitié pour l’étranger : Angleterre, Autriche, Russie, Espagne. Une filiale est d’ailleurs fondée en Catalogne en 1892 pour pénétrer le marché espagnol protégé par des droits de douane très élevés. Les fils peignés sont employés pour les tissus des robes et des draperies.

Les devoirs du patron chrétien

. 1870 marque une rupture pour Léon Harmel qui perd sa femme, voit la défaite de la France et le pays basculer dans la révolution et la guerre civile. N’avait-il pas eu dans sa jeunesse la tentation du sacerdoce ? À défaut d’être prêtre, il était membre du Tiers-Ordre franciscain.

Il va transformer son usine de 1 500 ouvriers « en une association entièrement et profondément chrétienne », en faire « la cité industrielle chrétienne par excellence ». Le Val-des-Bois devient une sorte de « phalanstère catholique » avec ses écoles, ses lavoirs, ses bains, sa bibliothèque, sa chorale, son cercle, son théâtre et ses diverses associations (de femmes, de jeunes filles, d’ouvriers) encadrées par des religieux.

Dans son Manuel d’une corporation chrétienne (1877), il esquisse les « devoirs du patron chrétien » en prenant pour référence le « bon père » Jacques Joseph Harmel : « La passion de notre vie a été le salut des ouvriers au milieu desquels nous avons toujours vécu. » Albert de Mun, le chantre du catholicisme social, devait évoquer « cet homme extraordinaire, dont les dehors modestes et la simplicité rustique cachent une âme de feu, une intelligence déliée, une indomptable ténacité ». Après la mort de Jacques Joseph, ses ouvriers lui attribuent aussitôt le qualificatif de « Bon Père ». Jusqu’en 1900, où une grave crise touche l’activité de l’entreprise, il se refuse à licencier qui que ce soit.

Les institutions créées dans son usine (caisse de famille, conseil d’usine, société de secours mutuel, coopérative) et rassemblées au sein de la Corporation chrétienne sont gérées de façon paritaire par des comités composés de représentants du patron et des ouvriers. Il s’agit de passer du régime du patronage au régime de l’association, dans un cadre qui transpose dans le monde moderne les confréries médiévales. La loi de 1884 donne naissance au syndicat mixte du Val des Bois (2 août 1885). Tout peut être décidé par le patron mais tout doit être fait et administré par les ouvriers eux-mêmes. Les ouvriers doivent pouvoir discuter d’égal à égal pour les questions concernant la vie professionnelle : accidents du travail, hygiène, discipline, salaires, apprentissage.

Dans le sillage de l’Encyclique Rerum Novarum de Léon XIII (1891), il fonde des Cercles chrétiens d’Études sociales, lieu de réflexion mais aussi pépinière d’institutions coopératives. Il bénéficie de la protection de l’évêque de Reims, Mgr Langénieux, et de l’amitié du souverain pontife.

Il se fait le promoteur de pèlerinages à Rome de patrons et d’ouvriers (1887-1891) conduisant aux pieds de Léon XIII des foules nombreuses. Le pape finit par tirer les conséquences de ce mouvement : il en sort la célèbre encyclique Rerum Novarum. Un premier congrès ouvrier catholique se tient à Reims en 1893 à son initiative : « l’évangile sort du temple » écrit Paul Naudet.

Mais l’activisme du filateur suscite des critiques au sein de l’Église, certains lui reprochant de se vouloir un « Pape laïque » se croyant dépositaire de la pensée pontificale en raison de ses liens personnels avec Léon XIII. Les anticléricaux, de leur côté, dénoncent « l’enfer social dénommée Notre-Dame de l’Usine », « bagne industriel » où aucune liberté de conscience n’est accordée au travailleur5. Harmel, même s’il instaure une « direction des esprits », a néanmoins la prudence de laisser un espace de liberté à son personnel, de préférer la persuasion à la contrainte, de « répandre le règne de Dieu dans les ateliers » par le biais de « délégués d’ateliers ».

Les ambiguïtés du catholicisme social

. Il va entrer en conflit avec les patrons du Nord, trop soucieux de leur autorité, en soutenant l’idée de création de syndicats ouvriers autonomes qui est défendue lors du premier Congrès de Reims : «À Lille et Roubaix se forment des syndicats chrétiens purement ouvriers parce qu’ils ne trouvent pas assez de régularité ni de liberté dans les mixtes « le syndicat mixte est noté comme l’idéal partout où j’ai été…mais nous devons bien par contre reconnaître aux ouvriers abandonnés par leurs patrons le droit de s’associer. »

Les patrons du Nord, irrités des critiques publiques d’Harmel, font remarquer dans une brochure que ce « patron modèle » donne des salaires inférieurs à ceux des filatures de laine de Roubaix-Tourcoing et qu’il fait travailler son usine la nuit. Mais aux yeux d’Harmel, l’important n’étaient pas les salaires ou les « bonnes œuvres » : « la question sociale est avant tout une question d’égards » aimait-il à répéter. Finalement, bien peu de grands industriels français, à l’exception de Chagot en Bourgogne, s’inspirent des expériences menées à Val-des-Bois.

Déçu par l’attitude des patrons, « les petits Louis XIV dans leurs usines », il place sa foi dans les ouvriers : « Aussi est-ce surtout dans les masses populaires qu’il faut aller chercher les réserves de salut social parce que l’austérité forcée de la vie, le travail et les souffrances sont les ressorts qui maintiennent l’humanité près de Dieu ».

S’il rejette avec violence le socialisme « nouvel islam fanatique, sans Allah et sans Providence », il est tout autant antilibéral. Pour lui, « l’industrialisme sans religion et sans foi a produit le paupérisme ». La pauvreté ouvrière est imputée au libéralisme qui « s’est acharné à dépouiller de tous (leurs) biens » les ouvriers. Dans son Manuel d’une corporation chrétienne (1877) il condamne le libéralisme dans la continuité de Pie IX : « Quel est le vice du libéralisme ? C’est d’affranchir l’ordre humain de toute dépendance envers l’ordre surnaturel et d’appliquer toutes les forces sociales à la poursuite des biens terrestres. » Il est en cela aussi condamnable que le socialisme.

Pour lui il existe un lien funeste entre le libéralisme et le libéralisme économique : « les adversaires de l’œuvre des Cercles sont des libéraux en économie pour lesquels le patron est un être supérieur et l’ouvrier un esclave. » Contre-révolutionnaire convaincu, il a inspiré partiellement l’attitude sociale de Léon XIII. Il réclame des lois sociales, se rangeant du côté de « l’école interventionniste » contre « l’école classique ». Il met dans le même sac Ricardo, Jean-Baptiste Say, Cobden, Proudhon et « Charles Marx » (sic).

Le juste salaire doit permettre à l’ouvrier et à sa famille de satisfaire leurs besoins légitimes. Il récuse l’idée d’un salaire comme « marchandise soumise aux fluctuations ». Au Congrès d’Autun, il condamne une industrie « païenne » qui produit « la destruction de la famille, la corruption générale et, par suite, un paupérisme toujours grandissant. » Dans son usine le salaire est familial et la Caisse de famille permet de compenser s’il y a lieu la faiblesse des ressources de la famille, esquisse des allocations familiales.

Par soumission inconditionnelle au pape, Léon Harmel abandonne le monarchisme, qui appartenait à la tradition familiale, et accepte la république. Il déclare parlant de Léon XIII : « Ses conseils sont des ordres. Pour moi, je ne me trompe pas en le suivant sur tous les terrains où il voudra me conduire. » Mais la république restait pour lui une réalité étrangère à son univers.

Son antisémitisme, comme celui de nombreux démocrate-chrétiens de cette période, l’amène à s’engager dans l’affaire Dreyfus. Il se sent proche d’Édouard Drumont et il dénonce « la Triplice de l’intérieur, la coalition maçonnique, juive et protestante. » Il devait également dire : « Les juifs et les francs-maçons ont marqué leur haine du pauvre comme ils avaient marqué leur haine du Christ ». Il participe aux congrès antisémites de Lyon entre 1896 et 1898.

À l’image des socialistes, son antisémitisme est social, nourri de l’identification des juifs avec les capitalistes. En 1888, il lance La Croix édition de Reims, édition locale de La Croix, le journal assomptionniste qui se proclamait fièrement « le journal catholique le plus antijuif de France. » Dans le même esprit, il patronne l’Union fraternelle du commerce et de l’industrie qui vise à lutter contre la concurrence déloyale des commerçants juifs : un Annuaire offre à la clientèle catholique le nom des commerçants et industriels catholiques.

Cet aspect des chantres « qu’une autre voie est possible » est souvent passé sous silence. On préfère voir en Léon Harmel, le précurseur du « dialogue social » voire de la « cogestion » telle qu’elle est pratiquée dans les entreprises allemandes.

Il meurt à l’âge de 86 ans à Nice, loin de son usine victime de la guerre et saccagée par les troupes allemandes. Moderne jusqu’au bout, il avait fait ses dernières recommandations en les enregistrant sur un disque Pathé le 23 août 1914 !

Adrien de Montgolfier (1831 / 1913)

. L’homme aux trois carrières

. Adrien de Montgolfier portait un nom illustre mais difficile à porter. Il devait se faire un prénom, encore faut-il lui attribuer le bon. Né Pierre-Louis-Adrien, il devait se faire connaître sous le nom d’Adrien de Montgolfier (Les Ardillats, Rhône, 6 novembre 1831 – Saint-Chamond, Loire, 23 janvier 1913). Malheureusement, le Dictionnaire des parlementaires, et Wikipédia à sa suite, le désignent comme Pierre de Montgolfier, bien à tort.

Les origines de sa famille baignent dans une atmosphère de légende germanique. Les Montgolfier s’attribuaient des origines bavaroises sans doute plus prestigieuses que leurs véritables origines qui semblent auvergnates. Selon une belle histoire invérifiable, un ancêtre fait prisonnier pendant les croisades aurait travaillé dans une manufacture de papier à Damas avant de rentrer au pays natal. Ainsi aurait commencé la tradition papetière de la famille. De tout cela bien sûr, il n’existe aucun document digne de foi. Il faut attendre le XVe siècle pour attester de l’activité papetière des Montgolfier à Ambert puis à Beaujeu au siècle suivant. Le XVIIe siècle voit deux membres de la famille s’établir près d’Annonay. Les Montgolfier vont également créer des papeteries en Dauphiné.

Enrichis par le papier, ils vont s’élever grâce au ballon : la Montgolfière les rend célèbres dans tout le royaume. La famille est anoblie par Louis XVI en 1783 rendant hommage à l’invention des aérostats mais aussi à l’importance de la fabrique de papier d’Annonay. L’entreprise devenue manufacture royale devait ensuite passer, par mariage, à la famille Canson.

Le père d’Adrien de Montgolfier, Achille de Montgolfier, avait été directeur de la société qui avait réalisé la rue Impériale à Lyon (actuelle rue de la République) mais surtout, fidèle aux traditions de sa famille, il avait créé, à son tour, des usines de papeteries dans la Drôme, aux environs de Saint-Vallier. Mais son fils devait suivre une route radicalement différente. Comme devait le souligner malicieusement le président de la société de Géographie économique de Saint-Étienne en 1905 : « À la différence de ses illustres aïeux cependant, ce que M. Adrien de Montgolfier envoie dans l’espace, ce ne sont pas d’inoffensifs ballons de papier, ce sont de formidables projectiles semant sur leur passage la terreur et la mort. »

Adrien de Montgolfier devait exercer trois carrières successives : d’abord comme brillant ingénieur, ensuite comme élu politique et enfin comme directeur d’une des plus importantes entreprises sidérurgiques de France. Il devait également être décoré trois fois de la légion d’honneur à trois titres différents : fait chevalier pour ses capacités d’ingénieur, officier à titre militaire pour son action pendant la guerre de 1870-1871, et enfin commandeur pour honorer un grand industriel bénéficiant de commandes publiques.

Un brillant ingénieur devenu un distingué politique

. Après de brillantes études au lycée de Lyon et à l’école Polytechnique (1851-1853), dont il sort huitième, il fait les Ponts et Chaussées. Ingénieur dans la Drôme (1856) puis à Saint-Étienne en 1861, il dirige les travaux de l’aqueduc pour l’approvisionnement en eau de la ville et la construction du barrage du Gouffre d’Enfer, un des premiers barrage-poids réalisé en Europe, inauguré en 1866. Il réalise ensuite le barrage de la Rive à Saint-Chamond (1870) alors qu’il vient de passer ingénieur de première classe.

Il s’enracine dans la région par son mariage, à Rive-de-Gier, en 1858, avec Louise-Elisabeth Verpilleux, la fille de Claude Verpilleux. Son beau-père, ouvrier illettré devenu millionnaire, constructeur-mécanicien et inventeur autodidacte, était l’image même du fils de ses oeuvres.

Capitaine du 3ème bataillon des mobiles de la Loire (1870), il est promu chef de bataillon. Il participe à la défense de Besançon, où ses talents d’ingénieur sont mis à contribution, et à la campagne de l’Est. En 1872, une délégation de son ancien bataillon devait lui offrir une épée d’honneur en signe d’admiration et de reconnaissance.

Il est élu à l’Assemblée nationale en février 1871, est nommé commissaire extraordinaire après l’assassinat du préfet lors de la Commune de Saint-Étienne (mars 1871). Défenseur des intérêts de la soierie lyonnaise, de la rubanerie stéphanoise et des lacets de Saint-Chamond, il lutte victorieusement contre les projets protectionnistes de Thiers qui voulait taxer l’importation des soies. Il avait été élu 3e (sur 11) sur une liste des Intérêts généraux qui groupait des grands propriétaires conservateurs et des industriels républicains (Dorian, Arbel). Il siège à droite avec les monarchistes, vote le renversement de Thiers (24 mai 1873), soutient le gouvernement du duc de Broglie et vote contre l’amendement Wallon qui établit définitivement la république.

Il siège également comme conservateur au Sénat de 1876 à 1879. Après la chute du gouvernement du 16 mai, il est question de lui donner le ministère des Travaux publics. Non réélu au renouvellement du premier tiers sortant, il renonce définitivement à la politique. Sa carrière avait suivi l’évolution déclinante du parti conservateur dont il était membre.

Le sauveur des Forges et Aciéries de la Marine

. Il devait désormais se consacrer entièrement à son œuvre industrielle. Esprit libéral, il n’intervenait jamais dans les consultations électorales, « assurant la liberté d’opinion la plus large » au personnel de l’entreprise selon un journal local de gauche.

Les Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine, très importante société fondée par Petin et Gaudet sous le Second Empire se trouvait en difficulté : il en devient le directeur général en juin 1874 et devait rester à la tête de l’entreprise jusqu’en 1908. Il va réussir à sauver l’entreprise par la reconversion des sites historiques de la vallée du Gier et par la délocalisation d’une partie de la production sur de nouveaux sites.

La crise de l’entreprise s’inscrit dans une crise globale de la sidérurgie de la région stéphanoise. L’avantage qu’elle avait longtemps possédé par la précocité de la voie ferrée avait été perdu par la constitution de grands réseaux sous le Second Empire et le PLM imposait des tarifs très élevés qui renchérissait le coût de la production locale. Les établissements étaient obligés de faire venir le minerai de loin, d’Algérie, d’Espagne ou de Suède. L’événement décisif va être la découverte du procédé Thomas-Gilchrist en 1878 : il permet d’obtenir des fontes destinées à la fabrication de l’acier avec des minerais de médiocre qualité, ce qui va donner un grand intérêt à la minette de Lorraine, qui est très médiocre mais abondante et d’extraction facile. L’Est, avant tout la Meurthe-et-Moselle, va devenir le principal foyer sidérurgique aux dépens de la Loire. Mais là où la grande compagnie de Terrenoire, l’entreprise modèle de la première révolution industrielle, faute d’avoir su se reconvertir à temps, faisait une faillite retentissante en 1888, les Forges et Aciéries de la Marine sous l’habile direction de Montgolfier vont rebondir.

Les Forges et Aciéries de la Marine à Saint-Chamond

Il fonde ainsi, en 1880-81, les forges du Boucau, près de Bayonne, à l’embouchure de l’Adour : elle reçoit par mer ses minerais espagnols et ses charbons de Newcastle. Il s’agissait d’utiliser les minerais des Pyrénées et de Bilbao pour fabriquer rails, bandages, profilés et produits de fabrication courante que ne pouvaient plus fabriquer de façon compétitive les usines de la Loire devant le développement du Nord et de l’Est. Les 2/3 de la production de fonte sont transformés en acier et le reste envoyé aux usines de la Loire ou vendu. La commune voit sa population doubler et l’entreprise construit une chapelle et des écoles. La direction de l’usine du Boucau est confiée à Claudius Magnin, qui sera le successeur de Montgolfier à la tête des Forges et Aciéries de la Marine.

Les usines de la Loire vont de leur côté renforcer leur spécialisation dans l’armement. Saint-Chamond conserve les produits de qualité : lingots de toute dimension, moulages en fonte ou en acier ; tôles en acier pour coques, chaudières, constructions métalliques ; canons et affûts de tout calibre, etc. L’usine d’Assailly fabrique plus spécialement les canons de fusils en acier, pièces et aciers spéciaux pour automobiles, les ressorts, les aciers pour outils.

Il introduit en 1884, avec le concours du commandant Mongin, qui quitte l’armée pour entrer dans la compagnie, la construction des ouvrages cuirassés pour les fortifications de l’est (tourelles, casemates, batteries roulantes, etc.). La supériorité de la fabrication obtenue entraîne des commandes de gouvernements étrangers : Roumanie, Danemark, Belgique, Suisse, notamment. Ces succès lui donnent l’idée d’aborder la construction des tourelles marines en 1895. Un atelier spécial est monté à Saint-Chamond pour la construction de tourelles de navires employant un personnel d’élite.

Comme la compagnie possédait des concessions de minerais de fer à Chevillon et Tireux, Montgolfier décide de développer des unités de production dans l’Est, la Lorraine s’imposant décidément comme la nouvelle grande région sidérurgique de France. La société change de nom et devient Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt en 1903 avec l’acquisition de diverses usines en Meurthe-et-Moselle : Homécourt et Anderny. Elle prend aussi le contrôle d’autres établissements situés dans le Nord : les forges et laminoirs de Maubeuge et d’Haumont. Le capital est porté de 20 à 28 millions de francs. Si le siège social est maintenu à Saint-Chamond, le siège principal est à Paris avec la plus grande partie des bureaux.

En 1902, il avait été fait commandeur de la Légion d’Honneur, dignité rarement accordée aux industriels. À cette occasion, son ami Charles Cholat, directeur des Aciéries de Saint-Étienne, devait rendre hommage à ses capacités, à l’occasion d’un banquet offert par la Chambre de commerce et le comité des forges de la Loire : « En effet, en industrie vous avez marché au progrès comme on marche au canon, comme on monte à l’assaut, par bonds successifs, bonds quelquefois prodigieux comme celui qui vous a porté un jour des bords du Gier aux rives ensoleillées de l’Adour. Et cette marche en avant a été si vive et si rapide, que parfois vos actionnaires eux-mêmes, un peu essoufflés, n’eussent pas demandé mieux que de se reposer un moment sur les positions conquises. Vous avez tout entraîné avec vous et vous pouvez être fier aujourd’hui de diriger une des plus belles usines du monde.»

Un journal stéphanois le présente en 1908 comme « l’émule des Schneider, le rival heureux des Krupp et des Armstrong (…) la grande personnalité, en un mot, de la métallurgie européenne ». Lors de l’Exposition universelle de Liège en 1905, les canons des Forges et Aciéries de la Marine faisaient face à ceux de Krupp, séparés par un simple passage.

Sa réputation internationale lui faisait arborer les insignes « de tous les ordres à peu près des nations européennes ; de ceux de la Chine et du Japon » selon un journal lyonnais.

Papa Montgol

. Pour des raisons d’âge et de santé, il quitte la direction et devient administrateur-délégué d’une société qui emploie dès lors 13 000 ouvriers. Le même journal lyonnais précise : « Nous pourrions ajouter qu’il était d’une simplicité telle que les ouvriers se présentaient directement à lui, quand, par hasard, ils avaient une revendication quelconque à exposer. Aussi dans l’intimité l’appelait-on simplement : le Papa Montgol. » Il se voulait le « grand patron au cœur généreux, à la main ouverte. » Continuant à se rendre tous les mois à Paris aux réunions du conseil d’administration, il passe très régulièrement à l’usine de Saint-Chamond, qui était son établissement préféré, restant plusieurs heures dans un atelier pour assister aux opérations de fabrications et pour s’entretenir avec des contremaîtres et des ouvriers. Le jour même de son décès, il avait passé la matinée à Saint-Chamond et l’après-midi à Assailly, dans l’ancienne usine des frères Jackson.

Il est élu président de la Chambre de commerce de Saint-Étienne en 1888 et devait conserver cette fonction vingt années de suite. Il témoigne dans ses fonctions d’une large ouverture d’esprit, favorisant l’entrée à la Chambre des représentants des nouvelles activités comme les cycles ou la construction électrique. Il assainit les finances de la Chambre et mène une ambitieuse politique de constructions. Il décide de donner un plus grand prestige à l’institution en faisant agrandir et rénover l’hôtel de la chambre pour y organiser de grandes réceptions mais aussi en favorisant l’érection d’un superbe bâtiment pour abriter la condition des soies, une des plus importantes du monde, et de nouveaux locaux pour l’épreuve des armes, la seule existante en France.

Adrien de Montgolfier prononce un discours mémorable à l’occasion de la visite du président de la République, Félix Faure, à Saint-Étienne en 1898, véritable hymne à sa région d’adoption :

« Quelle région dans notre pays de France serait plus que la nôtre, digne de votre sollicitude ? Dans laquelle trouverait-on plus de forces vives accumulées, plus d’intelligence et d’imagination dépensées, plus de difficultés vaincues, plus de résultats obtenus ? C’est ici qu’a été construit le premier chemin de fer, qu’a été édifié le premier haut fourneau et fondu le premier lingot d’acier. C’est ici qu’ont été forgés les premiers blindages et les premiers canons à grande puissance, qu’ont été laminés les premiers bandages sans soudure et fabriqués les premiers obus capables de percer les cuirasses des navires. C’est ici que le premier four Siemens pour la verrerie a été édifié. Enfin, c’est la cité même où nous sommes qui a été le berceau de l’armurerie de guerre et de chasse. »

Deux ans plus tard, lors de la grande exposition industrielle de Saint-Etienne, au moment des toasts du grand banquet final, il revenait une dernière fois sur ce thème :

« Nous avons parfois l’écorce un peu rude, mais nous avons le cœur haut et bien placé ; nous sommes de braves gens, souvent avec des goûts artistiques incontestables, et avant tout des travailleurs acharnés. Si la forme peut laisser à désirer, le fond est toujours excellent. Et quand vous serez de retour dans vos foyers, vous penserez peut-être quelquefois à ces braves mineurs toujours prêts à exposer leur vie, à ces rubaniers chercheurs du beau, à ces forgerons toujours penchés sur leur feu incandescent. Vous vous direz que ce pays noir, qui est malheureusement un peu délaissé et qui n’a jamais eu les encouragements qu’ils méritent (c’est peut-être notre faute, Messieurs, parce que nous sommes peu demandeurs et trop modestes), a du bon et qu’après tout il en vaut bien un autre. »

Alexandre Gustave Bonnicksen,, dit Gustave Eiffel (1832 / 1923)

. L’homme de la tour était un entrepreneur

. 1889. À l’occasion de l’Exposition universelle, centenaire de la Révolution française, une tour de 300 mètres est érigée : elle devait rester longtemps le plus haut monument du monde. Cette tour ne porte pas encore de nom même si celui de son concepteur est sur toutes les lèvres. « Quand on a du talent, de l’expérience, une volonté forte, on arrive presque toujours à triompher des obstacles. Le succès est plus assuré encore si celui qui lutte est animé du sentiment patriotique, s’il aime à se dire que son œuvre ajoute quelque chose d’important à la renommée de son pays, et que son succès sera un succès national». Ainsi un admirateur enthousiaste décrit-il Gustave Eiffel, ajoutant : « Il fallait désarmer le monde à force de mérite et de talent et tout indique qu’en effet le monde sera désarmé. »

Alexandre Gustave Bonnicksen dit Gustave Eiffel (Dijon, 15 décembre 1832 – Paris, 27 décembre 1923) n’était pas seulement un « illustre ingénieur », un « savant distingué », un pionnier de l’aéronautique et le constructeur du plus célèbre monument parisien, qu’il considérait d’ailleurs comme son « chef d’œuvre ». Il fut aussi, également, et surtout, un entrepreneur de génie : sans cela, jamais la fameuse tour ne se serait élevée dans le ciel parisien.

La famille Bonnicksen s’était installée en France au début du XVIIIe siècle mais avait joint le nom d’Eiffel à son nom de famille par référence à sa région d’origine. En 1878, Gustave, fatigué d’être régulièrement accusé d’être un espion à la solde de la Prusse, demande le changement de son nom dont la « consonance allemande inspire des doutes sur ma nationalité française, et ce simple doute est de nature à me causer soit individuellement, soit commercialement, le plus grand préjudice ». Il souligne que des employés congédiés ont répandu des bruits malveillants et qu’on a cherché à accréditer ces mêmes bruits parmi les ouvriers « afin de les amener à quitter mes ateliers ».

Son père avait servi comme hussard dans les armées napoléoniennes. Sa mère, Catherine Moneuse, fille de commerçant, s’était lancée dans le commerce de la houille. Il fait ses études au collège de Dijon puis à Paris, à Sainte-Barbe, et tente en vain le concours d’entrée de Polytechnique.

Un constructeur de génie

. À sa sortie de Centrale, cet ingénieur des Arts et Manufactures (1855) qui a une formation de chimiste, espérait reprendre l’exploitation de houille de son oncle. Des querelles familiales, son père bonapartiste s’est brouillé avec son oncle républicain, vont l’orienter dans une direction totalement différente. Il entre dans l’entreprise de Charles Nepveu (1856), ingénieur constructeur de matériel de chemin de fer. Mais l’entreprise en difficultés financières est rachetée par la Compagnie générale des Chemins de fer. Nepveu, qui a su apprécier le jeune homme et l’a pris en amitié, le recommande chaudement. Âgé de 25 ans, Gustave Eiffel aborde les problèmes posés par la construction de grands ouvrages métalliques.

L’époque est favorable : l’industrialisation se développe en Europe, le fer s’impose comme un nouveau matériau, plus léger et économique que la pierre, la construction mécanique est en plein essor.

Il s’affirme très vite comme un hardi constructeur : il participe aux travaux du grand pont métallique de Bordeaux (1857-1860), 500 mètres de long pour le passage de la voie ferrée. Ingénieur en chef de la société, il mène à bien la construction du pont de la Nive à Bayonne et ceux de Floirac et de Capdenac sur le réseau d’Orléans.

Gustave Eiffel hisse le drapeau sur la Tour, L’Illustration, 6 avril 1889

Cherchant à se marier, il essuie des refus dans la bourgeoisie bordelaise qui regarde de haut ce « parvenu ». Il se tourne vers sa mère pour lui trouver « une bonne ménagère, qui ne [le] fasse pas trop enrager ». Le mariage avec Marie Gaudelet (1862), pour être arrangé, n’en devait pas moins être heureux.

Il décide de se mettre à son compte comme ingénieur conseil, en 1864, et fonde en 1866 l’établissement de constructions métalliques qui devint ensuite La société de constructions de Levallois-Perret.

Il remporte très vite d’importantes commandes qui vont établir sa réputation dans le monde : il est d’ailleurs chargé des calculs de la Galerie des Machines à l’Exposition de 1867. Grâce au fer, les pièces sont produites en série puis assemblées avec des rivets. Il développe et perfectionne un certain nombre d’innovations techniques qui vont lui permettre de rendre ses ouvrages plus rapides à construire et plus économiques. Il n’épargne pas sa peine, travaille jusqu’à onze heures du soir, n’hésite pas à prendre le train pour l’étranger. Il sait s’adapter à toutes les situations et construire en fonction des lieux. Un de ses biographes évoque « une sorte de délire géométrique et algébrique qui faisait peur ». Rapidité, justesse et précision lui permettent de s’imposer face à ses concurrents. Il sait aussi s’entourer de collaborateurs talentueux : « C’est une armée qu’il a conduite sur vingt champs de bataille, et qui, maintenant, pour la hardiesse, la précision, l’habileté, est sans rivale. »

Il réalise ainsi le pont Maria Pia, sur le Douro, à Porto, pont de chemin de fer de 353 mètres de long, haut de 61 mètres et 160 mètres d’ouverture (1876) ; puis le viaduc de Garabit (1880-1884), 565 mètres de long, haut de 122 mètres, 165 mètres d’ouverture. Il applique pour ces deux ponts sa méthode de montage en porte à faux : des câbles soutiennent les arcs en construction ce qui évite de construire de coûteux échafaudages dans l’eau. La réussite technique s’accompagne d’une perfection esthétique : les ponts sont élégants, solides tout en s’élevant à des hauteurs qui donnent le vertige aux contemporains.

D’autres ouvrages renforcent sa réputation : le pont de chemin de fer sur le Tage, sur la ligne de Cacerès en Espagne, de plus de 310 mètres de long, le pont de Viana, au Portugal, sur la ligne de Minho, long de 724 mètres ; le pont-route de Szegedin en Hongrie (1880), etc.

De nombreux ponts portatifs économiques, prêts à être assemblés « avec moins de 12 hommes » sont livrés dans les colonies et les pays pauvres : en Indochine, en Bolivie, dans les Indes néerlandaises.

Mais son œuvre de constructeur ne se limite pas aux ponts, il réalise la gare de Budapest (1875), 145 mètres de long sur 25 mètres de haut, première gare à avoir une façade métallique apparente. Il conçoit également les charpentes métalliques du magasin du Bon Marché et du grand hall du Crédit Lyonnais. Pour la coupole de l’observatoire de Nice qui devait tourner sur elle-même, il décide de la faire flotter dans un réservoir d’eau afin de supprimer tout frottement et permettre sa rotation à la main.

L’arc de triomphe de l’âge industriel

. La tour est sœur de la Statue de la Liberté. Eiffel travaille en parallèle sur le support intérieur de la statue de la Liberté, 120 tonnes de charpente qui rendent possible la réalisation de l’oeuvre de Bartholdi et sur le projet de sa tour métallique pour l’Exposition du centenaire. Il s’agit de construire un édifice qui surpasse tous ceux existants, notamment le Washington Monument haut de 169 mètres. Le projet n’arrive pourtant qu’en 3e position au concours d’architecture. Mais sachant manier la publicité et proposant de financer le projet en grande partie avec son argent, il réussit à signer une convention avec le gouvernement. Le coût devait être de 8 millions de francs dont seulement 1,5 million de francs d’argent public.

L’œuvre est le résultat, une fois de plus, du talent d’excellents collaborateurs : Maurice Koechlin, Émile Nouguier, l’architecte Stephen Sauvestre et son gendre Adolphe Salles. Avec ses 18 000 pièces assemblées par 2,5 millions de rivets et bâtie en à peine 26 mois (28 janvier 1887 au 30 mars 1889), la Tour est en elle-même un prodigieux tour de force technique. Les pièces sont hissées par des grues autotractées, et sur les rails des futurs ascenseurs, par une équipe de 250 ouvriers.

L’enthousiasme n’est pas général. Dans une lettre publique signée par Victorien Sardou, Guy de Maupassant, Charles Gounod, Meissonnier, Gérôme et autres célébrités artistiques et littéraires de l’époque, contre « l’inutile et monstrueuse Tour Eiffel », on peut lire : « La ville de Paris va-t-elle s’associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d’un constructeur de machines pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Car la tour Eiffel dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c’est le déshonneur de Paris ». Maupassant, un des signataires, a écrit par ailleurs, dans la Vie errante : « Je me demande ce qu’on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d’échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminées d’usine. » Squelette de beffroi pour Verlaine, lampadaire tragique pour Léon Bloy, Notre-Dame de la Brocante pour Huysmans : tous ces esthètes rejetaient l’irruption de modernité industrielle, ce symbole du « capitalisme bourgeois ».

Car telle était bien l’intention de Gustave Eiffel : « J’ai donc voulu élever à la gloire de la science moderne, et pour le plus grand triomphe de l’industrie française, un arc de triomphe qui fût aussi saisissant que ceux que les générations qui nous ont précédées ont élevé aux conquérants. »

Les hurlements indignés des « Artistes » ne dureront guère. Le 31 mars 1889, Gustave Eiffel hisse le drapeau tricolore au paratonnerre de l’édifice : les officiels avaient dû gravir les 1792 marches, les ascenseurs n’étant pas encore en service. La montée avait pris une bonne heure, le constructeur ne cessant de donner des explications. Le succès commercial est au rendez-vous : la tour accueille près de 2 millions de visiteurs, ce qui lui permet de rentrer dans ses frais. La réussite esthétique de cette « épure dressée dans le ciel » s’impose vite aux yeux des contemporains et davantage encore par la suite. Quarante ans plus tard, en 1929, une monographie était consacrée à Eiffel dans une collection intitulée Les Maîtres de l’art moderne !

La chute et la renaissance

. Mais à peine a-t-il triomphé qu’il se trouve plongé dans le scandale de Panama. Il avait accepté de construire les écluses monumentales du canal de Panama, le projet de Ferdinand de Lesseps qui avait fini par s’enliser. Le « rêve magnifique » va le conduire au tribunal. La mise en liquidation de la Compagnie du Canal en février 1889 aboutit à son inculpation puis à sa condamnation (1893) « pour abus de confiance », à deux ans de prison et 2000 francs d’amende alors qu’aucune charge sérieuse ne pèse contre lui : l’avocat général reconnaissait qu’il n’avait pas détourné d’argent à son profit mais que cela ne constituait pas une circonstance atténuante. Cette condamnation injuste, qui ne sera pas mise à exécution, et suivie d’une réhabilitation, met néanmoins fin à sa carrière d’entrepreneur : la société Gustave Eiffel & Cie a déposé le bilan à la fin de l’année 1889. Il a reconstitué une société, la Compagnie des Établissements Eiffel (1890) dont il devient président du conseil d’administration mais il se retire dès 1893.

Son dernier projet, un « pont sous-marin » sous la Manche, est définitivement enterré.

Il va dès lors, jusqu’à la fin de sa vie, se lancer dans une seconde carrière : celle de savant. Il s’est réservé au sommet de la Tour des locaux lui servant de bureau d’étude et de laboratoire. Ne voulant pas que son monument subisse le sort de tant de constructions d’expositions vouées à la pioche du démolisseur, il s’était efforcé de lui donner une utilité scientifique pour des observations astronomiques, des recherches physiques, chimiques, météorologiques et biologiques.

La Tour devait d’ailleurs sauver Paris en 1914 : un radio allemand non chiffré intercepté par la station de la Tour devait révéler à Gallieni le mouvement de l’armée ennemie et entraîner la fameuse intervention des « taxis de la Marne ». La TSF transformant la Tour en antenne va assurer son salut définitif. La station radio est inaugurée en 1922 par Sacha Guitry et son épouse du moment, Yvonne Printemps.

Gustave Eiffel consacre la dernière partie de sa longue existence aux études sur la résistance de l’air au moyen de surfaces tombant en chute libre et guidées par un câble de 115 mètres attaché à la Tour. En 1903, il fait construire une soufflerie au pied de la Tour puis installe, en 1911, rue Boileau à Auteuil, un laboratoire aérodynamique où il étudie les surfaces portantes en aviation et sur les hélices aériennes. Il conçoit ainsi, en 1917, un avion monoplane de chasse. La soufflerie qu’il a conçue devait être copiée et reproduite à travers le monde entier et permettre des tests d’aérodynamique, non seulement dans l’aéronautique mais aussi l’automobile, la construction navale, les centrales thermiques ou les ponts. En 1921, il cède le laboratoire au service technique de l’Aéronautique qui ne devait guère l’utiliser.

Il meurt à l’âge de 91 ans, n’ayant jamais cessé de travailler.

Mathieu, dit Édouard, Aynard (1837 / 1913)

. Le Lyonnais Édouard Aynard, esthète et politique, a été banquier, économiste, écrivain, philanthrope, mécène. Ce bourgeois libéral « a montré une rare variété dans les talents et une singulière unité dans les idées. »

. Par la diversité de ses activités et les facettes de sa personnalité, Mathieu, dit Édouard, Aynard (Lyon, 1er janvier 1837 – Paris, 25 juin 1913) a dominé la vie lyonnaise de la fin du Second empire à la fin de la Belle époque. Il a été le type même du bourgeois libéral, proclamant à la Chambre, le 17 novembre 1892 « son attachement aux grandes libertés dont la Révolution française a doté le monde, c’est-à-dire la liberté de conscience et la liberté du travail ». Ce banquier avait le culte du beau, « dernier disciple qu’ait recruté Platon dans le monde des grandes affaires européennes. » Il est l’enfant de cette ville de Lyon qu’il a lui-même défini comme ville de contraste et d’opposition, enserrée entre deux cours d’eau, « la Saône fainéante » et le Rhône « fleuve de vertige » : le Lyonnais tiraillé entre Fourvière, la colline des couvents et des séminaires, et La Croix rousse, couverte de « ruches industrielles », est un « inachevé ».

La formation d’un fils de famille

. Son nom le rattache à « une famille qui avait mis sa noblesse à rester bourgeoise. » Elle se flatte en tout cas de son ancienneté dans les affaires. Les Aynard, originaires de la Bresse, s’établissent à Lyon au milieu du XVIIIe siècle. L’arrière-grand-père d’Édouard, Claude-Joseph Aynard était un habile marchand-fabricant de draps de laine mais il est guillotiné durant la Terreur. Sous l’Empire, la seconde génération fournit l’habillement des troupes napoléoniennes et fait construire des usines à Ambérieux et Montluel, à la pointe du progrès technique. Le père d’Édouard, Francisque Aynard, associé avec son frère aîné, continue la prospère affaire de draperies tout en constituant une société pour les opérations de banque sous la raison Aynard & Rüffer, installée rue Impériale (1857). Il s’est associé avec un Genevois, ancien employé de la banque Morin-Pons, Alphonse Rüffer.

Édouard fait d’excellentes études dans le fameux collège Saint-Thomas d’Aquin de Oullins, établissement catholique libéral : « l’abbé Dauphin et ses collaborateurs étaient des libéraux forcenés mais pas des socialistes, (…) en un mot amis avancés de Lacordaire et Montalembert » devait-il se rappeler. Ces « affreux curés » ont nourri son libéralisme et un séjour chez les Jésuites de Brugelette (Belgique) n’y changera rien. Il se définit lui-même comme « un chrétien de cœur, sans savoir où il en est pour le reste et ayant horreur du cléricalisme, très indépendant, très libéral. » Il se veut un catholique sans ostentation, à l’opposé des catholiques « ultramontains » mais sans faiblesse.

Il joue du piston dans la fanfare de l’école lors de la bénédiction d’un arbre de la liberté en 1848 et ce garçon de 18 ans reste marqué par la « république romantique » : « le républicain de 1848 n’était pas un homme pratique… c’était souvent un de ces hommes qui croient qu’on peut métamorphoser la société d’un coup de baguette magique ; mais il montrait dans sa vie une probité, une générosité, un désintéressement à toute épreuve. » devait-il se rappeler.

Il fait un séjour en Angleterre (1859-1860) qui lui permet de se pénétrer de la langue, de la littérature et des institutions anglaises : « L’Angleterre est la grande école de la liberté » devait-il déclarer en 1898. Il part ensuite pour les États-Unis (1861) et voit dans les Américains un peuple « réalisant dans sa vie l’union de la foi, des traditions et de la liberté, fondant sa fortune et sa puissance sur l’intelligence et le respect de toutes les races et de toutes les religions ». Bref, ces deux voyages confortent ses convictions : il en revient « libéral passionné et impénitent ».

Le banquier

. À son retour, il fait un apprentissage chez un canut, faute d’école de commerce ou d’école de tissage permettant d’avoir « les connaissances pratiques du travail de la soie et des métiers à la Jacquard » puis chez un agent de change. Mais il ne devait pas être soyeux : Francisque Aynard l’appelle dans la maison de banque.

Le jeune Édouard se forme en tenant successivement tous les livres de comptabilité avant de s’occuper de la société conjointement avec Alphonse Rüffer, son père se consacrant au commerce familial. La mort de son père en 1866 lui assure 46 % des parts de la banque qui va participer à la fondation ou à l’administration d’un très grand nombre d’entreprises financières ou industrielles (sidérurgie, mines, forges) de la région lyonnaise et stéphanoise. En 1872, Aynard & Rüffer s’installe à Londres, première place financière du monde : Rüffer dirige la maison de Londres, Édouard la maison lyonnaise. En 1886, les deux maisons se séparent tout en restant commanditaires l’une de l’autre. La banque Aynard est le principal concurrent du Crédit Lyonnais en Suisse et en Italie.

Il préside le conseil de la Société lyonnaise de dépôts (1881-1886) : en dépit de son nom, c’était une création parisienne mais les banques privées de Lyon avaient fini par en prendre le contrôle. Elle va s’imposer comme la banque des industriels lyonnais associant les soyeux et les représentants des nouveaux secteurs industriels. En 1898, la Banque privée, industrielle et commerciale réunit les participations de trois banques, Aynard, Morin-Pons et Rüffer avec des établissements marseillais et lorrains : le siège est fixé à Lyon et l’objectif est de s’étendre dans le sud-est mais elle devait être ultérieurement absorbé par Paribas.

Député du Rhône, président de la Chambre de commerce, administrateur de nombreuses sociétés, il est le plus influent banquier de la place. Il se retire de la banque Aynard & Rüffer en 1886 au profit de ses fils. Il est élu régent de la Banque de France en janvier 1891.

Le héraut du libéralisme intégral

. Le 28 avril 1862 il avait épousé, à Marmagne, Côte d’Or, Rose-Pauline de Montgolfier, issue d’une branche bourguignonne de cette illustre famille de papetiers, et petite-fille de Marc Seguin. Le beau-père d’Édouard, Raymond de Montgolfier, bonapartiste fervent, dirigeait une papeterie installée dans les bâtiments de l’ancienne abbaye de Fontenay, près de Montbard. Édouard, en revanche, vote publiquement non lors du dernier plébiscite de l’Empire en 1870, entrant ainsi dans l’arène politique.

Conseiller municipal (1872-1880), il combat l’ordre moral puis joue un rôle important dans la liquidation des dépenses de guerre et la conversion de la dette : certains voient en lui le futur maire de Lyon. Mais ce n’est pas le rôle auquel il songe. Édouard regrettait que Lyon soit « si riche en vertus privées et si pauvre en vertus publiques. »

Principale figure du Cercle républicain (1886), Édouard Aynard se verrait bien député : au lieu de se présenter à Lyon, où tout le monde le connaît, il choisit, en 1889, une circonscription rurale, encouragé par le préfet Cambon et Félix Mangini qui souhaitent convertir les paysans à la République modérée. Bien que « parachuté », il se fait élire député de l’Arbresle et devait le rester jusqu’à sa mort, réélu six fois. Il ne passe pourtant guère de temps dans sa circonscription, partageant son temps entre Paris, Lyon et Fontenay.

À la Chambre, il défend les intérêts lyonnais et le libre-échange et combat radicaux et socialistes. Les questions sociales retiennent également son attention, qu’il s’agisse du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ; de l’aide aux ouvriers mineurs ; de la réorganisation des caisses d’épargne ; des accidents du travail ; de la situation des tisseurs de soie ; des caisses de retraite ouvrières et paysannes. Sa position ne varie pas : « Quant au régime général du travail, nous croyons que la liberté malgré ses abus, malgré les graves inconvénients qu’engendrera toujours la concurrence, vaut mieux que la contrainte par le despotisme incohérent de l’État que vous voulez organiser. »

Il combat l’impôt sur le revenu, plaide en faveur de la liberté de l’enseignement et se fait le défenseur des congrégations. Il est vice-président de la Chambre (1898-1902) mais siège dans l’opposition aux gouvernements radicaux. La revue politique et parlementaire note en 1901 : « chaque fois que les libertés essentielles à ses yeux sont menacées, sont atteintes, M. Aynard en leur faveur, fait entendre sa voix. » La courtoisie de ses manières, son respect des opinions et des personnes, sa parole claire et spirituelle lui attirent la sympathie même de ses adversaires. Ce grand collectionneur collectionnait aussi les « perles parlementaires » qu’il notait soigneusement dans un album.

L’engagement dans la vie de la cité

. Père de douze enfants, Édouard se plaint à son fils Francisque de ne pouvoir échanger comme il le souhaiterait avec ses filles : « Tes sœurs sont trop renfermées et impénétrables ; pour moi qui suis un sociable, et qui crois qu’on doit au moins se dominer pour ne pas être égoïste, je ne puis prendre mon parti de ce petit cloître portatif que chacun à la maison se met autour de soi. ». La taille de la famille et le nombreux personnel rendent bien difficiles les relations entre les parents et les enfants.

Comme il l’écrit : « Il existe un certain nombre de personnes à Lyon qui ne croient pas avoir accompli toute leur tâche, lorsqu’elles sont sorties de l’usine ou du comptoir, qui estiment qu’il faut savoir trouver le temps de réfléchir, de donner quelque culture à l’esprit. » Il se veut un bourgeois « c’est-à-dire un citoyen qui sait tout ce qu’il doit à sa cité, prêt à lui donner son temps, son intelligence, son activité ». Il est de toutes les sociétés existantes à Lyon : Amis des Arts, Croix Rouge, Amis de l’Université, Tennis-Club, société d’Enseignement professionnel du Rhône, etc.

Il préside l’École de Commerce puis la Société d’Économie politique de 1886 à 1889 et « par ses entretiens, par ses causeries familières aussi bien que par ses rapports sur des questions de doctrine, contribua à former dans ce cercle d’études ceux de ses concitoyens qu’y attiraient la curiosité des phénomènes économiques ou l’éclat des discussions qu’il provoquait »8. Les divers travaux qu’il publie sur l’industrie de la soie et la liberté du commerce préparent la place qu’il va prendre à la tête de la Chambre de Commerce (1890-1899).

Il participe aussi, à l’initiative de son oncle par alliance Mangini, à la fondation de la société anonyme des logements économiques en 1888 pour construire des habitations salubres à loyers modérés. « Il y aurait un beau livre à faire sur la charité à Lyon » note-t-il dans un rapport présenté à l’Exposition universelle de 1889. Très soucieux des devoirs qui incombent à la bourgeoisie, il participe à toutes les œuvres philanthropiques et de prévoyance qui se créent telle l’œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents ou la Société lyonnaise pour le sauvetage de l’Enfance. Il est directeur de la Caisse d’Épargne du Rhône, administrateur des Hospices civils, etc.

« Amateur possédé par les belles choses » depuis l’adolescence, il profite de ses voyages pour « chiner » ou en charge ses fils mais il estime qu’« il n’existe pas à Lyon de collections renfermant des œuvres hors pair. » Il va peu à peu rassembler une remarquable collection d’objets d’art : tapisseries anciennes, faïences orientales, bronzes, tableaux de maître (Fra Angelico, Botticelli, Rembrandt, Ingres…), monnaies grecques, sculptures médiévales, porcelaines de Chine… Il va réunir ses collections dans une grande villa construite boulevard du Nord, en bordure du parc de la Tête d’Or.

En art, comme en tout, il est libéral : « je ne juge pas indispensable qu’un ministère des Arts existe en France pour que l’art y prospère ».

La vente des 3660 pièces de ses collections rapportera 3 millions de francs en 1913. Il n’hésite pas à donner aux musées de sa ville et contribue à la création du Musée des Tissus. Il est par ailleurs vice-président du Conseil des Musées nationaux, membre de la Commission des monuments historiques et membre libre de l’Institut (1902). Quand la société des Grands concerts naît en 1905 il en prend naturellement la présidence : le bourgeois lyonnais préfère la musique au théâtre.

Par devoir familial et par amour de l’art, il restaure l’abbaye de Fontenay classée monument historique dès 1862. La papeterie ayant été liquidée en 1902, il rachète les bâtiments en 1906 et entreprend un vaste chantier pour l’extraire de sa « gangue industrielle » et lui rendre son aspect primitif. Il contribue ainsi à la redécouverte de l’architecture cistercienne

Dans ses dernières années, les préoccupations religieuses l’emportent : il relit la Bible, le Nouveau Testament, l’Histoire du christianisme. S’il vote contre la loi de Séparation conçue par Aristide Briand, il n’en déplore pas moins l’intransigeance de Pie X. Il oppose la France aux États-Unis « ce bienheureux pays, où la religion et la liberté peuvent marcher la main dans la main ». Il soutient d’ailleurs financièrement la revue Demain fondée par de catholiques républicains et dreyfusards (1905). À ses yeux, « la religion doit renoncer absolument et sans retour à la direction politique ou matérielle du monde. »

Pour lui, la foi est parfaitement compatible avec la tolérance. Nombre de ses relations sont des protestants : l’architecte Gaspard André, les banquiers Galline ou Morin-Pons, le pasteur Jules Aeschimann… Il exprime son dégoût de l’antisémitisme prôné par tant de catholiques. Il montre des réticences devant la vocation religieuse de la plus jeune de ses filles, Jeanne, mais finit par s’incliner. Il écrit à sa fille entrant chez les hospitalières de l’Hôtel-Dieu : « Nous avons fait un grand sacrifice en te voyant sortir du monde où, là aussi, il y a tant à faire et nous pourrions redouter que tu ne sortisses un peu de la famille. »

Il meurt brutalement, terrassé par un malaise cardiaque dans la salle des pas perdus, pendant une séance parlementaire, alors qu’il s’apprête à monter à la tribune pour défendre la liberté religieuse. Voyant les ministres s’empresser autour de lui, le mourant sourit : « Je suis bien malade, puisque les puissants de la Terre se dérangent. »

Même L’Humanité devait rendre hommage à ce « grand bourgeois » qui « sut porter les qualités intellectuelles et pratiques » de sa classe « à un réel degré de supériorité ». Son biographe, Joseph Buche voyait en lui « l’exemple unique et inattendu de ce qu’avait dû être la vie d’un grand citoyen de Florence, unissant les affaires et les lettres. » Il a été en tout cas une des figures les plus caractéristiques du patronat lyonnais avec Arlès-Dufour, Claude-Joseph Bonnet et Paul Desgrand.

Jules Siegfried (1837 / 1922)

. Philanthrope alsacien du Havre, Jules Siegfried avait pour devise : Agir c’est vivre. Ce brillant homme d’affaires devenu homme politique a été un pionnier du logement social.

. Jules Siegried illustre la première diaspora alsacienne, celle d’avant la grande coupure de 1870. Sa famille appartient à la bonne bourgeoisie marchande de Mulhouse : son grand-père paternel était drapier, son grand-père maternel manufacturier. Son père qui travaille dans le négoce du coton voit ses affaires péricliter après la crise de 1848.

Jules Siegfried (Mulhouse, 12 février 1837 – Le Havre, 26 septembre 1922) avait pour devise : Agir c’est vivre. Souvent comparé aux anglo-saxons, ce brillant homme d’affaires devenu homme politique n’avait guère de préoccupation intellectuelle ou artistique et fut effectivement un homme d’action. Député du Havre, il avait débuté dans sa carrière politique avec pour collègue Félix Faure ; bien plus tard, à la fin de sa vie, il devait aider dans ses débuts politiques un certain René Coty. L’entrepreneur comme le politique avait une obsession : le logement ouvrier ce que l’on devait ensuite appeler le logement social.

Une Success Story au Havre

. Son père, commissionnaire vagabond, qui avait voyagé en Perse et au Mexique, était rentré à Mulhouse pour fonder une maison de commerce en association avec son cousin Jules Roederer, son représentant au Havre. Jules se forme, dès l’âge de 14 ans, chez son père puis chez son oncle Roederer au Havre, enfin à Liverpool. Ayant réuni quelques économies, il supplie son père de le laisser partir aux États-Unis. C’est le moment du déclenchement de la guerre civile, qui va entraîner une crise d’approvisionnement en coton. Il rencontre Abraham Lincoln et passe même devant le front des troupes nordistes à en croire André Siegfried.

Le Havre est alors ce port « agité par les vents de l’océan (qui) fait ses affaires à la manière de New York » selon la formule d’André Maurois. Le port n’est pas plus pittoresque que la ville n’est historique. En 1899, Louis Barron devait écrire : « Ville, le Havre, est véritablement jeune, toute moderne, en harmonie avec le pratique génie normand. » La ville allait doubler sa population avant la fin du siècle. Les Alsaciens étaient en relations naturelles avec le port de la Haute-Normandie où étaient déchargés les ballots de coton provenant de la Nouvelle-Orléans et chargés en retour les indiennes de Mulhouse destinées aux femmes de planteurs et autres élégantes du Nouveau Monde.

Son voyage américain l’a convaincu de l’opportunité de chercher d’autres sources d’approvisionnement. Il va réussir à trouver parmi ses parents et ses amis des commanditaires prêts à financer la société. En 1862, il s’associe avec son frère cadet Jacques sous la raison Siegfried frères avec l’idée d’importer du coton des Indes pour profiter des cours élevés provoqués par la pénurie. Il part aussitôt créer une succursale à Bombay, premier Français à y ouvrir une agence : le succès est au rendez-vous. Jules connaissait bien les sortes de cotons produits sur place et les besoins des industriels français. Le choix de l’Inde était en quelque sorte logique après la signature du traité de commerce de 1860 avec l’Angleterre.

Établi désormais au Havre, il ouvre une nouvelle succursale à la Nouvelle-Orléans dès la fin de la Guerre de Sécession. D’autres comptoirs sont créés à Liverpool et Savannah. Son frère ayant fait fortune se retire des affaires en 1867 : chargé de mission par le gouvernement, il devait entrer à l’Institut. Jules et Jacques Siegfried vont néanmoins collaborer une dernière fois pour fonder une école de commerce dans leur ville natale.

Jules noue une nouvelle association avec son autre frère Ernest. La société prospère. Signe de reconnaissance de ses pairs, Jules entre à la Chambre de commerce du Havre. L’annexion de l’Alsace en 1871, qui le voit opter pour la nationalité française, rend impossible tout retour à Mulhouse.

Il fait construire une riche villa sur la « côte », le quartier élégant havrais qui rassemble l’aristocratie protestante des affaires qui ne se mêle pas aux anciennes familles catholiques. Construite dans un style néo-Louis XIII brique et pierre, avec une vue imprenable sur l’estuaire de la Seine, elle avait été baptisée Le Bosphore sans doute par référence à un vers du Havrais Casimir Delavigne : « Après Constantinople il n’est rien de plus beau ».

Une figure de la IIIe république

. En 1880, il laisse la direction de la maison de commerce à Ernest et va dès lors se consacrer à la vie publique, tout en restant commanditaire de la Société Ernest Siegfried qui continue le commerce du coton. Il est par ailleurs administrateur de la Banque de France et président de la Banque franco-russe (1892). Même engagé dans la politique, il ne devait « jamais cesser d’être un homme d’affaires – de grandes affaires – ou, pour le moins, un homme que les affaires, conçues à l’américaine, ont toujours intéressé. »

Son fils André a écrit : « Il avait reçu de ses parents une religion simple et forte à laquelle il est toujours resté fidèle : servir Dieu et collaborer à son œuvre sur la terre. » Son épouse, Julie Puaux, était fille de pasteur et partageait ses idéaux. S’il est indifférent aux questions dogmatiques, il ne cesse de lire la Bible et fait de constantes références à l’Écriture au grand agacement de ses amis politiques, républicains libres-penseurs. Il va désormais rechercher « dans un esprit d’amour fraternel et réellement chrétien, comment on peut être utile à la classe ouvrière. »

Ce protestant libéral, en politique comme en économie, héraut du libre-échange, franc-maçon et militant de la laïcité, va se rallier à la République en 1870 et soutenir fermement le nouveau régime.

Nommé adjoint chargé de l’éducation, il réfléchit à un vaste programme de réorganisation des écoles de la ville. Indifférent aux questions intellectuelles, formé lui-même sur le tas, il s’intéresse avant tout à un enseignement pratique : la création d’écoles de commerce à Mulhouse, puis au Havre s’inscrit dans cette logique. « Il ne faut pas que les professeurs fassent de la théorie : il faut que les cours soient extrêmement pratiques et qu’ils fassent non pas des savants mais des négociants connaissant à fond tous les détails des affaires ». Éducation et moralisation sont étroitement associées chez lui.

Il devient maire du Havre (1878-1886) à l’apogée de la république libérale et fait créer des écoles primaires laïques, le premier bureau d’hygiène municipal de France (1879), construire un lycée de jeunes filles en 1885 (« Si la femme est ignorante et futile, que seront ses fils ? »), un nouvel hôpital, etc.

Pour un protestant, l’école laïque ce n’est pas l’école « sans Dieu » c’est l’école sans clergé catholique qui avait trop longtemps exercé une tutelle pesante sur le système éducatif. L’éducation a pour base une religion qui est « une foi vivante, formée par des convictions personnelles, résultant de l’étude de la parole de Dieu et du coeur humain. »

Cet Alsacien devenu Normand transpose au Havre la politique sociale active menée traditionnellement à Mulhouse par le patriciat protestant. Il incite à la création par des intérêts privés d’un cercle ouvrier, le cercle Franklin sous le modèle des Working men’s clubs anglais, avec salles de gymnastique et de conférence, bibliothèque, billard et buvette. Le cercle s’inscrit dans une démarche hygiénique et morale : à la buvette, il n’est pas question de servir de l’alcool. La moralisation passe par la distraction. Il a fourni un tiers du capital nécessaire à la construction de l’immeuble, la ville ayant accordé le terrain. Il devait réaliser des cités ouvrières sur le modèle mulhousien au Havre et à Bolbec.

Préoccupé par cette question du logement social, il fonde par ailleurs la société des HBM, le terme habitation bon marché remplaçant celui d’habitation ouvrière suite au Congrès international de 1889. Il rêve de « combattre en même temps la misère et les erreurs socialistes », la création de cités ouvrières doit écarter les classes populaires du socialisme.

« On rougit d’avoir à constater, déclare-t-il en 1900, à la fin de ce siècle de lumière et d’universel progrès, qu’une grande partie de la population de nos villes et de nos campagnes ignore encore le confort le plus essentiel et le plus élémentaire. Quelle peut-être la vie de ces pauvres êtres, nés dans de répugnants taudis, condamnés à traîner une existence misérable, au milieu de la plus triste malpropreté ! Au nom de la solidarité humaine, nous avons le devoir de nous émouvoir d’une telle situation. » « Donnez à la classe ouvrière des habitations saines, agréables, commodes, (…) vous encouragez l’épargne, la tempérance, l’instruction. »

Il est aussi à l’origine de la société havraise des Jardins ouvriers qui permet à 150 pères de famille de devenir propriétaire d’un lopin de jardin, « antichambre de la maison familiale ».

En 1880, terrassé par le typhus, il manque de peu de mourir : une transfusion sanguine tentée par désespoir, le sauve miraculeusement.

En 1885, il entre au Palais-Bourbon sous l’étiquette opportuniste : il avait accueilli Gambetta dans sa villa. Il partage avec le grand tribun la vision d’une politique réformiste mais progressiste qui doit permettre à ses yeux « l’amélioration continue du sort des travailleurs ». Il devait être réélu député jusqu’en 1897 : en effet son dreyfusisme, sentiment commun dans la bourgeoisie protestante d’origine alsacienne, lui coûte son siège et le voit passer brièvement au Palais du Luxembourg. Il retrouve son siège de député en 1902 et devait le conserver jusqu’à sa mort en 1922.