. L’histoire du sumo est intimement liée à celle du Japon ; elles sont presque indissociables l’une de l’autre. Le sumo, qui assimile les cultures humaine, religieuse et spirituelle est, élevé au rang de « kokugi » (art national).

Les origines du sumo

. On trouve la plus ancienne mention écrite du sumo dans le Kojiki (Récit des Anciens Temps), un livre de l’an 712, qui est le plus ancien exemplaire existant d’écriture japonaise ; le Japon venait d’adopter le système d’écriture chinois. Le Kojiki relate une légende selon laquelle la possession des îles Japonaises a été déterminée par un combat de sumo. Selon le livre, il y a 2.500 ans, les dieux Takemikazuchi (le dieu du vent) et Takeminakata (le dieu de la foudre) se battirent sur les plages d’Izumo le long du rivage de la mer du Japon, là où se situe aujourd’hui la préfecture de Shimane-ken, au nord de Hiroshima. Ce combat se solda par la victoire de Takemikazuchi qui permit à ses fidèles de mettre la main sur l’archipel, où il établit la famille impériale dont descendrait le présent empereur.

Le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), de 720, relate que le premier combat eut lieu en 23 avant J.-C. L’empereur Suinin (29 av.J.-C - 70 apr.J-C) aurait eu une demande spéciale de Nomi no Sukune, un potier de Izumo, pour combattre Taima No Kuehaya, une brute vantarde, le guerrier le plus fort de Suinin, en un lieu de l’actuelle préfecture de Nara. Les deux combattirent jusqu’à ce que Kuehaya soit mortellement blessé d’un coup de talon fatal, rapporte la tradition. Sukune, le vainqueur, a été immortalisé depuis en tant que « Père du sumo ».

Cérémonie d’entrée des lutteurs dohyô in par Utagawa Kuniteru en 1863

. Dans les temps anciens, la lutte japonaise apparaît d’abord sous les noms de chikara-kurabe puis sumai (peut-être aussi tegoi), et elle est empreinte de rites d’origines chamaniques (shinto) pour se concilier les Kami. Il se raconte alors que le palais impérial de Nara accueille des fêtes shintoïstes grandioses, musique, danse, théâtre, banquets et mise en scène d’une lutte symbolique entre deux divinités. Gloire au vainqueur auquel le ciel ouvre ses portes afin de lui permettre d’implorer de prochaines récoltes abondantes.

Le prestige d’intermédiaire entre humain et divin est acquis aux valeureux champions messagers. Pour les Japonais, les lutteurs qui pratiquent le sumo sont vus, encore aujourd’hui, tels des demi-dieux. Ce qui explique que cet art martial occupe une place aussi importante dans la vie des Japonais.

. On ignore si le sumo est un sport totalement indigène ou s’il a été influencé par des formes similaires de combat venant de Corée, de Chine, ou de Mongolie, … Le sumo était au départ violent, sans coups interdits, souvent un véritable combat jusqu’à la mort. Le combat est un sport plutôt basique, instinctif, pratiqué seulement par les hommes.

Le sumo dans le Japon pré-moderne

. Il y a de nombreuses autres légendes relatives aux combats de sumo. Le premier combat historiquement authentifié eut lieu en 642, quand l’impératrice Kogyoku/Saimei (r. 642-661) rassembla sa garde du palais pour exécuter des combats de sumo afin de distraire Paekche, l’envoyé de la cour de Corée.

Plus tard, les récits mentionnent des combats de sumo à la cour impériale, y compris pendant les cérémonies de couronnement. Durant le règne de l’empereur Shomu (r. 724-749), des sumaibito (rikishi) furent recrutés à travers le pays pour combattre dans les jardins du palais impérial lors de fêtes appelées sechie, organisées chaque année le 7ᵉ jour du 7ᵉ mois lunaire (août dans notre calendrier). Avec l’établissement de ce type de combats aux fortes composantes religieuses (les sechie-zumo), le sumo s’étendit du rituel agraire à une pratique à grande échelle afin de prier pour la paix de la nation et la prospérité de la société japonaise. Ainsi chaque tournoi était précédé d’une danse sacrée.

À la fin du 8ᵉ siècle, l’empereur Kanmu (r. 781-806) fit du sechie-zumo un évènement annuel dans sa cour, et la coutume continua jusqu’à la période Heian (794-1185). Pendant le règne de l’empereur Saga (r. 809-823) des règles furent établies et les techniques affinées. La coutume du tenran-zumo (le sumo en présence de l’empereur) n’est plus d’usage aujourd’hui.

. Après l’établissement du premier shogunat à Kamakura (1185–1392), le sumo prit une autre vocation que le divertissement ou les rituels religieux. Il devient un art martial utilisé par les samouraïs pour combattre au corps à corps. D’ailleurs, le bushido, le code d’honneur des samouraïs, n’est pas sans rappeler celui du sumo.

Minamoto no Yoritomo (1147-1199), le plus fameux shogun de cette ère, fut un grand amateur de sumo un sport qu’il considérait comme une forme d’entraînement militaire. Oda Nobunaga (1534-1582), un des seigneurs féodaux majeurs, adorait particulièrement le sumo. En février 1578, il rassembla quelque 1.500 rikishi de tout le pays pour un tournoi organisé dans son château. Jusque-là, il n’y avait pas de limites définies à « l’arène » dans laquelle le sumo se déroulait ; l’espace était simplement déterminé par les rangées des spectateurs ou des concurrents qui attendaient leur tour pour combattre. Il semblerait qu’en raison du grand nombre de combats organisés chaque jour au château Azuchi de Nobunaga, des limites circulaires furent dessinées sur le sol pour la première fois afin d’accélérer le déroulement.

Ces limites eurent des conséquences sur le sumo lui-même, mais aussi la sécurité des spectateurs. Le premier document mettant en évidence un « ring » délimité par des bottes de paille de riz traçant un rond sur le sol date de l’ère Enpo (1673-1681). Plus récemment, au 18ᵉ siècle, les faisceaux furent à moitié enterrés dans le sol autour du « ring », comme cela est encore d’usage.

. Jusqu’à la période Edo (1603-1867), de nombreux daimyo (seigneurs locaux) commencèrent à offrir leur mécénat aux rikishis les plus forts. Le sumo évolua vers le joran-zumo (sumo guerrier) avec l’évolution des techniques de saisie pour s’adapter au port des armures (kumi-tachi) et s’enrichit de coups frappés ; il est à la base du ju-jutsu. Employés par un daimyo, ces rikishis sélectionnés recevaient non seulement un généreux salaire, mais se virent aussi accorder le statut de samouraï. Ils se présentaient alors avec un tablier de cérémonie brodé au nom du seigneur mécène. Un tel statut faisait des rikishi (les deux caractères kanji qui composent le mot rikishi sont ‘force / puissance’ et ‘noble homme / samouraï’) des rivaux pour s’attirer les faveurs d’un daimyo.

Le sumo moderne

. Le sumo s’est professionnalisé durant la période Edo et fut qualifié kanjin-zumo. Les gains générés étaient dédiés à la construction ou la réparation des sanctuaires, temples, ponts et autres travaux publics. Une partie des gains était bien sûr destinée à payer les rikishi, mais aussi à subvenir aux besoins des rônin (samouraï sans maître). A cette époque se développèrent également les paris sur les rikishis.

Pendant la période Edo, au 17ème siècle, les tournois de sumo commencèrent à tenir lieu de divertissement pour la classe bourgeoise japonaise. Le kanjin-zumo, que l’on peut qualifier de sumo d’abord professionnel, mais aussi sportif, dès la fin du XVIe siècle fut l’objet de tournois qui devinrent de véritables spectacles. Un système de rang et de liste officielle des lutteurs fut introduit, avec l’attribution de récompenses. En 1761, le nom de l’organisation sumo à base des listes officielles par rang fut changé de kanjin-zumo en kanjin-ozumo, marquant les débuts de la version professionnelle organisée du sport qui fut appelée ozumo. L’époque Meiji, après 1868, donnera au sumo sa configuration actuelle et définitive et en fera le sport national du Japon.

Lutteurs sumo, fin du XIXe siècle

Toutefois, c’est l’influence nationaliste de l’ère Showa qui rendit la lutte japonaise si populaire ; période durant laquelle l’association japonaise de sumo vit le jour en 1925. Sa mission ? Instaurer de nouvelles règles et organiser les championnats. En 1927, l’association sumo de Tokyo, avec 88 noms de toshiyori (lutteurs), fusionna avec celle des 17 d’Osaka pour former l’Association de sumo moderne. Les combats de sumo sont alors diffusés à la radio avant d’être télévisés en 1953.

. De nos jours, les lutteurs japonais sont de moins en moins nombreux et sont remplacés, encore jusqu’à ces dernières années, par des combattants étrangers. Il faut dire que ce sport nécessite des conditions de vie extrêmes et beaucoup de sacrifices.

Le dohyô (Le ring)

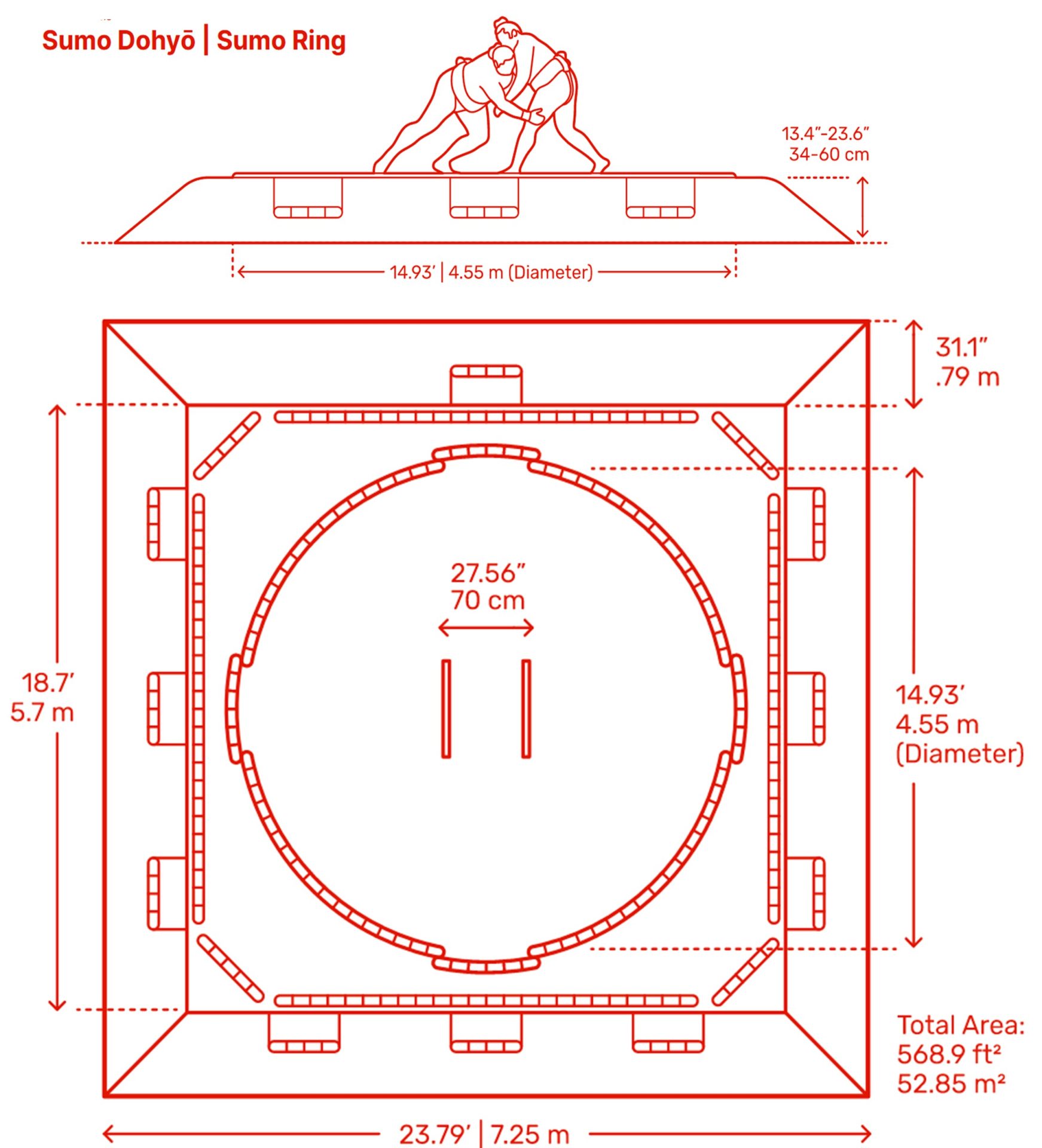

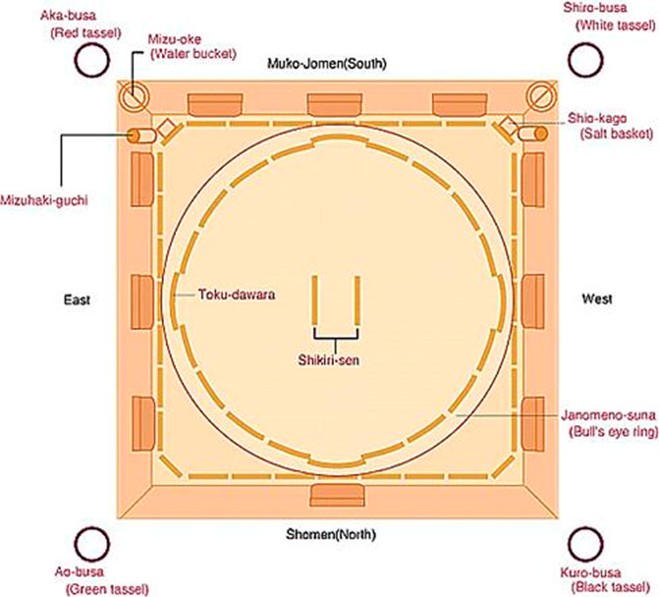

. Cet art martial se présente telle une lutte opposant deux adversaires « géants » sur un tertre d’argile de 4.55 mètres de diamètre, le dhoyo, symbolisant le ciel. Cette aire circulaire est délimitée par une grosse corde de paille à demi-enfoncée dans le sol, qui comporte quatre entrées, elle-même au centre d’une plateforme carrée symbolisant la terre. Le tout constitue une sorte de podium surélevé sur lequel montent les combattants.

. Au-dessus de cette aire de combat est suspendue une yakata (toiture) en toile reproduisant la forme d’un sanctuaire shinto et aux angles de laquelle pendent des fusa (houppes) de couleurs différentes en fonction des saisons (bleu pour le printemps, rouge pour l’été, blanc pour l’automne, noir pour l’hiver).

Yakata

Le combat (Torikumi)

. A l’ouverture du tournoi (cérémonie du dohyo-iri), les lutteurs divisés en deux camps (est et ouest), défilent autour de l’arène, revêtus de leur kesho-mawashi (long tablier de cérémonie), précédés des yokozuna (grands champions) assistés chacun d’un tsuyaharai (héraut) et du tachimochi (porteur de sabre). Ils portent autour de la taille une tsuna (grosse ceinture) torsadée en chanvre blanc.

. Dans cette cérémonie traditionnelle vieille de plusieurs siècles, chaque combattant se doit d’accomplir au préalable des rites.

Avant l’entrée en scène des lutteurs le yobidashi, sorte de crieur public présentateur officiel, appelle chaque lutteur sur le dohyô. Habillé en costume traditionnel, il ne porte pas le chonmage réservé aux lutteurs (cheveux lissés au bintsuke -huile de camomille- et chignon plat), mais tient à la main un grand éventail avec lequel il rythme ses annonces. La technique vocale utilisée tient à a fois du chant traditionnel japonais et de l’annonceur public. Le yobidashi, tourné vers le côté d’où vient le lutteur (est ou ouest), annonce son nom, son grade, la région ou le pays d’où il vient, et le nom de son écurie. Il commence toujours par le côté ouest et finit par le côté est, le plus honorifique dans le sumo.

. La mise en condition mentale est aussi importante que la préparation physique et technique, car le combat de sumo est souvent extrêmement bref, quelques secondes parfois.

À l’appel de son nom, le lutteur monte sur le dohyô, salue son adversaire, puis retourne dans le coin du dohyô qui lui est assigné et exécute un premier shiko, exercice d’assouplissement consistant à prendre appui et sur une jambe, les deux mains sur les cuisses et un peu penché en avant, à relever l’autre jambe sur le côté le plus haut possible puis à la laisser retomber en frappant le sol avec le pied, le plus fort possible. Chaque lutteur le fait deux fois en changeant de jambe.

Deux lutteurs les attendent : c’est le vainqueur du combat précédent d’un côté et le participant au combat suivant de l’autre côté. Accroupis dans chaque coin du dohyô, les deux lutteurs en lice reçoivent des autres lutteurs une coupe d’eau spéciale (chikara mizu) servie dans un petit récipient en osier. L’eau est puisée dans un grand seau en bois au pied du dohyô. Après s’être rincé la bouche, ils recrachent discrètement l’eau puis s’essuient avec une feuille de papier tendue par les autres lutteurs. À la fin de l’opération, celui qui a déjà fait son combat retourne en coulisse et l’autre revient s’asseoir sur le côté.

Juste avant le combat pendant le rituel, on voit apparaître les kenshô sur le dohyô : ce sont les annonces de primes offertes au vainqueur du combat par de généreux sponsors. Ces sponsors ont du coup le droit de s’annoncer avec ces banderoles verticales à leurs couleurs ou à leur sigle, portées par les yobidashi. Durant ce défilé, chaque sponsor est annoncé au haut-parleur.

Ensuite, les deux lutteurs pratiquent des rituels de purification, issus des cérémonies shintoïstes. Sur le dohyô, ils prennent une poignée de sel dans un petit panier disposé au coin, se retournent et, ensemble, jettent cette poignée sur le sol argileux, pour le purifier. Puis simultanément, ils vont effectuer un chiri chôzu (se frapper les deux mains en position accroupie pour attirer l’attention des dieux, puis étendre les bras horizontalement en tournant les paumes vers le haut et le bas), histoire de prouver à son adversaire que le combat se fera à main nue, sans arme ni autre objet.

Les deux lutteurs vont ensuite revenir deux fois dans leur coin, effectuer encore un ou deux shiko (échauffement en levant successivement les jambes), balancer une poignée de sel sur le dohyô quand ils reviennent, et se fusiller du regard lorsqu’ils se retrouvent face à face. À chaque fois, le gyôji (arbitre) leur signale avec son gunbai (éventail) que le combat ne commence pas encore. Chaque lutteur appuie sa motivation par de vigoureuses et retentissantes claques sur ses cuisses ou ses épaules lors du retour au coin.

Enfin, les deux opposants se font face, accroupis derrière les shikiri sen, les marques blanches au sol qui délimitent la position, à l’est et à l’ouest, des lutteurs. Le rituel est achevé ! Le gyôji relève son éventail face à lui entre les lutteurs, signifiant enfin que le combat peut commencer. Les deux lutteurs se fixent droit dans les yeux en se concentrant pour l’assaut. Quand les deux lutteurs auront posé ensemble leurs deux poings sur les shikiri sen, les lignes tracées sur le sol, le gyôji tournera son éventail ; le combat commencera. Le tachai-ai (choc entre les deux lutteurs) signe le départ de l’assaut.

Le combat dure très peu de temps, les rikishi se précipitant l’un sur l’autre en une puissante charge. L’explosivité est impressionnante quand tel un éclair ils se jettent l’un contre l’autre. Les lutteurs se servent de leur poids pour pousser leur rival sur le ring. Ils utilisent des techniques de corps à corps visant à déstabiliser leur adversaire. Une ou deux prises en général suffiront : la plupart des combats étant pratiquement gagnés dès le départ, au moment du tachi-ai.

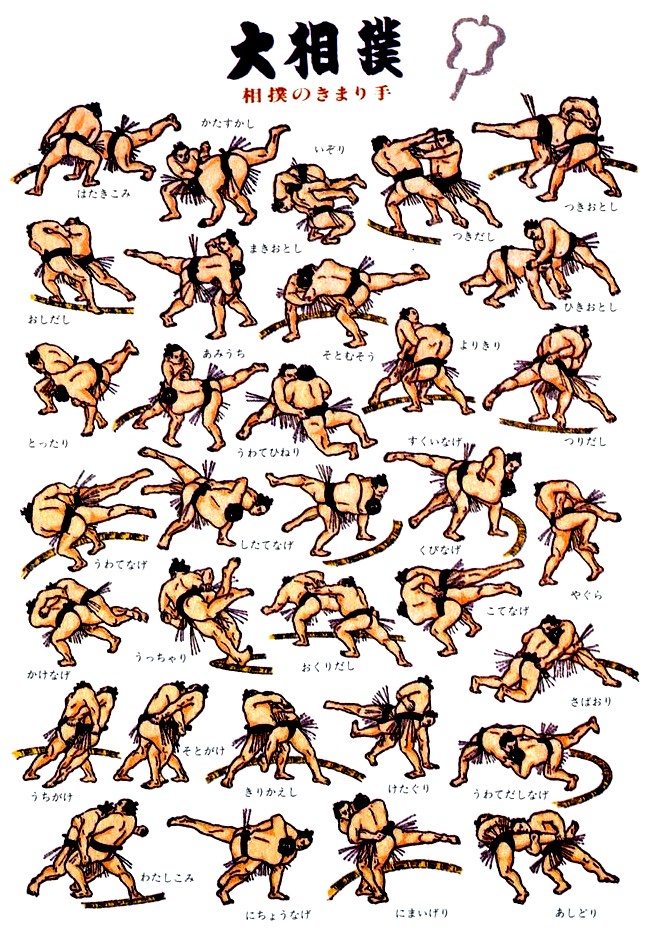

Au nombre de 68 officialisées dans les années 1950, 82 prises de sumo (shijuhatte) sont reconnues par la fédération, et utilisables durant les combats régis par des règles complexes. C’est l’ensemble des techniques de sumo permettant de remporter la victoire. A l’origine, le Kimarite (les 48 mains) codifié en 740 par l’arbitre suprême (hote) Shigakimarite Seirin, comportait 48 prises.

. Les lutteurs peuvent saisir la ceinture (mawashi) de leur adversaire afin de le faire basculer ou l’entraîner dans leur propre déséquilibre (uchari : mouvement sacrifice, équivalent du sutemi au judo). Il est interdit de tirer les cheveux, viser les parties génitales ni saisir le cache-sexe (mae-tate-mitsu) de l’adversaire, viser les yeux ou le plexus solaire, frapper avec le poing fermé, donner des coups de pied ou encore étrangler son concurrent. Si le lutteur perd son mawashi, c’est la défaite.

. Est désigné vainqueur celui qui expulse l’autre du cercle de l’affrontement (dohyô) ou lui fait toucher le sol du dohyô par une autre partie du corps que les pieds. Simple et sans contestation possible, puisque l’affaire se solde pratiquement toujours avec une perte d’équilibre entraînant la sortie du cercle ou bien la chute.

À la fin du match, un arbitre assis près du ring annonce le kimarite (technique) qui a été utilisé par le gagnant. L’arbitre en costume traditionnel désigne le vainqueur auquel on remet une enveloppe garnie de yens.

Certaines des plus grandes compétitions ajoutent un macaron géant. Il est réalisé par Pierre Hermé et c’est un cadeau de notre ambassade, qui entend signifier ainsi l’indéfectible amitié entre la France et le Japon. Il n'est pas comestible ... mais une bonne boîte de macarons est offerte en dégustation !

Nagoya, combat de Hakuhō Shō

Usages, règles et rituels

. Contrairement à de nombreux arts martiaux, il n’existe pas de catégories de poids. Un gros mastodonte peut donc combattre avec un moins de 100 kg.

. Mais en revanche la banzuke (hiérarchie), qui comporte 6 niveaux, y est stricte. 53 écuries de sumo réparties en en 6 divisions regroupent environ 700 professionnels qui reçoivent un grade en récompense de leurs victoires et grimpent ainsi dans la hiérarchie. Les rikishi se voient alors chaque année promus ou rétrogradés en fonction des résultats qu’ils ont obtenus durant les 6 tournois annuels. Le graal : devenir yokozuna, le plus élevé des six titres qui, en cas de défaite inattendue … annonce une prochaine retraite

Au-dessus du deuxième grade, l'ozeki, ce très convoité yokozuna, (celui qui porte la corde) n’est pas sans rappeler celle qui est suspendue à l’entrée des temples shinto. Ce titre de « Champion Suprême », probablement créé en 1789, est le plus prestigieux de tous et seulement quelques rares lutteurs y parviennent. On attend des promus un comportement irréprochable, véhiculant toutes les valeurs du sumo souvent proche de l’esprit des samouraïs. Le lutteur porte alors ce titre, décerné par la fédération, jusqu’à sa retraite de rikishi et ne peut plus être déclassé, même en cas de défaite. Lors des tournois, les yokozuna combattent toujours en dernier et portent la tsuna (ceinture de corde). Un gyôji (arbitre) leur est spécialement attribué et ils ont jusqu’à 5 assistants.

. Les combats sont réglés par un arbitre en chef (tate-gyoji), vêtu du kimono traditionnel que portaient les courtisans au 14 e siècle. Assisté de juges-arbitres (gyoji), également en tenue traditionnelle, il indique les points à l’aide d’un éventail (gumbai).

Il y a 6 basho (grands tournois) chaque année : 3 à Tokyo (au Shin Kokugikan, de plus de 10.000 places, le temple du sumo), les autres à Osaka, Nagoya et Fukuoka. Chacun dure 2 semaines. Les catégories inférieures ne font que 7 combats sur les 15 jours de tournoi, alors que les deux divisions supérieures, jûryô et makuuchi, combattent réellement 15 fois, soit une fois par jour pendant 15 jours. A la fin de chaque journée un makushita entrera sur le dohyô afin d’y effectuer la danse cérémonielle de l’arc (yumi-shiki). Le rikishi qui totalise le plus de victoires au cours de chaque tournoi reçoit la « Coupe de l’Empereur ». Le prix Shukun-sho est décerné à celui qui a vaincu le plus de champions (des niveaux yokuzuna et ozeki) ; le prix Kanto-sho à celui qui a fait preuve du meilleur esprit combatif ; enfin le Gino-sho au meilleur technicien.

. Les rikishi, les pieds nus, ne portent rien sur le corps pendant les combats, hormis le mawashi (bande de tissu serrée autour des reins et dans l’entre-jambe -en soie pour les deux divisions inférieures-). Les ceintures les plus impressionnantes pèsent près de 4 kilos pour une longueur de 8 mètres. Contrairement au judo, la couleur noire désigne les grades inférieurs. Les bandages et strappings sont autorisés pour les blessés.

. Les lutteurs adoptent le chonmage, le chignon traditionnel pour maintenir en arrière leurs cheveux longs. Quant aux lutteurs des divisions supérieures, ils se distinguent grâce à une coiffure typique nommée oicho (style de feuille de ginkgo), où l'extrémité de la touffe est évasée pour former un demi-cercle, qui ressemble à un sensu (éventail pliable). Compte tenu de la spécificité de ce style on emploie des tokoyama (coiffeurs spécialisés) pour couper et préparer les cheveux des lutteurs de sumo. Le chonmage est d'une telle importance symbolique dans le sumo que sa découpe est la pièce maîtresse de la cérémonie de départ à la retraite d'un lutteur. Les dignitaires et autres personnes importantes dans la vie d'un lutteur sont invités à prendre une mèche du rikishi, la dernière d'entre elles revenant à son entraîneur.

Il y a quelques années, les autorités japonaises du sumo ont interdit les barbes jugées « indécentes », appelant les lutteurs à soigner leur apparence lors des compétitions. Cette interdiction fait partie d'une série de nouvelles règles bannissant également tatouages et ongles trop longs. (Il n'est pas rare au Japon que les entreprises demandent à leurs employés de se raser quotidiennement).

Le sumotori ou jeune lutteur de sumo

. Si le terme sumotori pour parler d’un lutteur de sumo est utilisé par certains étrangers, notamment les Français, il doit être réservé aux débutants. L’appellation officielle est rikishi (力士, de 力, la force et de 士, Monsieur), ce dernier au sens noble que l’on retrouve également dans samouraï et qui, par extension, désigne une personne instruite. Au Japon, ou les lutteurs sont très estimés, rikishi peut toutefois être employé pour désigner un jeune apprenti.

Au Japon, le terme osumosan, certes moins fréquent, est aussi employé. Le préfixe o est une marque de respect et le suffixe san est l’équivalent de Monsieur. C’est l’expression la plus polie qui soit. Enfin, pour s’adresser à un lutteur en particulier, le suffixe zeki est accolé à son nom en signe de politesse.

. Loin de l’archétype physique du sportif que l’on connaît, les lutteurs de sumo sont particulièrement respectés au Japon et même vénérés. Leur énorme corpulence, leur force, leur mental à toute épreuve et leur sens exemplaire de la discipline fascinent … ou fascinait les jeunes !

. Les sumotori intègrent dès l’adolescence (après leur 15 ans) une heya (écurie) dirigée par d’anciens champions, un centre reclus où ils vivent en communauté et où règne une discipline très sévère ; des internats calqués sur le modèle des monastères dont ils partagent la philosophie de l’enfermement, du silence dans la souffrance et de l’obéissance aveugle à la hiérarchie, jusqu’au dévouement servile pour les stars de son écurie. Un genre de club de sumo qui sert de dortoir, de salle d’entrainement et de gymnase, où ils s’exercent tous les jours sous les ordres du oyakata (ancien lutteur émérite, chef de l’écurie). Le jeune sumotori, va apprendre à ne pas parler, ne pas se plaindre, à être simple, doux, rigoureux, …

Le nouveau sumotori adopte un shikona, un nom de combat, en arrivant dans l’établissement. Il ne touchera qu’une modeste allocation. En contrepartie de cette vie collective et spartiate, ses dépenses seront prises en charge et c’est son écurie qui pourvoira à son logement, sa nourriture et ses frais. Il loge dans un dortoir alors que les lutteurs de rangs élevés ont droit à une chambre individuelle. Hors de question donc pour le jeune homme de vivre seul ou d’envisager de se mettre en couple, tant que ses résultats sportifs ne lui permettront pas d’accéder aux deux premières divisions du sumo, ce qui ne concernera in fine qu’une infime minorité d’entre eux.

L’entraînement des lutteurs de sumo

. Le combattant suit un entraînement rigoureux ainsi qu’une hygiène de vie très particulière. Endurance, souplesse, puissance, tels sont les credos.

Les lutteurs se réveillent de bonne heure (environ 5h) pour commencer l’exercice très tôt. Dans leur heya, les aspirants à la gloire s’entraînent tels des forçats. Courir à petits pas, en chenille, main sur l’épaule du précédant. Honte sur celui qui craque et pénalise tout le groupe. Séries de pompes rapides. On enchaîne en levant la jambe le plus haut et le plus droit possible, dix fois, cent fois, étirements, ligaments et tendons jouent l’élastique, grands écarts, endurance, … La séance se termine par un combat. Des ruisseaux de sueur coulent entre leurs omoplates. Les rikishi les plus hauts classés s’affrontent ensuite pour clore la séance.

Ils s’échauffent puis s’entraînent à jeun de manière intensive pour avoir très faim au déjeuner qui a lieu dès 9 heures. Après la sieste, l’entraînement reprend, d’une intensité inouïe. Chacun souffre en silence. Sans un mot. Sept heures par jour. Après avoir bien transpiré, les lutteurs de sumo prendront un bain.

L’alimentation des rikishi

. Le rythme de vie classique des rikishi s’axe sur les entrainements, le sommeil et les repas. Ils consomment seulement deux repas par jour, toujours très copieux. Dès la fin de ceux-ci, ils vont se coucher afin de permettre à leur corps d’accumuler plus de graisse.

Après l’entrainement, les rikishi les plus hauts classés vont (bien sûr) manger en premier, accompagnés du chef de l’écurie. Au déjeuner, ces ogres de rikishi doivent ingérer un nombre impressionnant de calories. Pour cela, ils mangent un ragoût très riche en protéines (chankonabe), une marmite de viandes ou poissons, mijotée avec des légumes et accompagnée d’une grande quantité de riz qu’on fait glisser avec de la bière.

Après le déjeuner, ils se font coiffer, et tandis que les plus jeunes finissent les corvées de ménage, vient l’heure de la sieste, indispensable pour stocker les protéines et les graisses, avant de retourner à l’entrainement. En fin d’après-midi, au dîner préparé et servi par les plus jeunes sumotori, ils mangent à nouveau le chankonabe.

Ces deux shanko (repas) leur fourniront 5.000 à 7.000, voire 8.000, kcal/jour, soit presque (3 fois plus qu’un footballeur de haut niveau). Un régime très calorique auquel ils sont soumis dès leur entrée à l'école de sumo vers 15 ou 16 ans. Il faut peser au moins 75 kg pour participer à une compétition.

Pourquoi les rikishi, sont-ils gros ?

. La question du poids est une obsession chez le rikishi, car plus il sera gros plus son centre de gravité sera bas et plus son inertie sera grande pour pousser, projeter ou contenir son rival. Ainsi, cela va l’aider lors du tachai-ai (premier choc entre les combattants), dont dépend souvent la victoire. En bref, le poids va lui donner plus de puissance. Toutefois, un lutteur trop gros sera moins rapide, tout est donc une question d’équilibre.

Les lutteurs de sumo engloutissent leurs milliers de calories par jour avant de se reposer, ce qui permet une meilleure assimilation et une prise de poids importante, tandis que leur exercice physique intensif développe la prise de masse musculaire. Le poids moyen d’un rikishi va de 140 à 180 kg environ pour plus d’1,80 m. Le plus gros lutteur de l’histoire du sumo pesait 285 kilos !

Bien qu’ils soient largement en surpoids selon les critères de l’IMC, les rikishi en activité, malgré leurs ventres énormes, ne souffrent pas spécialement des maladies liées à l’obésité, ni d’excès de cholestérol, puisque leur graisse se situe essentiellement sous leur peau et non derrière la paroi de l’estomac dans l’intestin ou dans la région viscérale, un état lié aux entraînements musclés.

Un rikishi arrive à la retraite vers 30 ans. C’est à ce moment-là qu’il risque fortement de développer de la graisse viscérale surtout s’il n’adapte pas son régime alimentaire et son activité physique. A cause du surpoids, les sumos sont alors plus exposés aux maladies cardio-vasculaires et métaboliques. Leur espérance de vie risque donc de se limiter à 60-65 ans.

Le sumo, quel avenir ?

. Au sommet, comme l’économie japonaise, dans les années 1980 et 1990, le sumo a ensuite lentement décliné avant de voir sa popularité s’effondrer à la fin des années 2000. Porteur de traditions shintoïstes et d’une exigence « morale », il a essuyé plusieurs scandales allant de l’embarrassant (des matchs truqués) au tragique (un jeune lutteur battu à mort par son entraîneur et ses équipiers). La désaffection du public a été brutale et de moins en moins de jeunes Japonais se sont présentés à la porte des écuries pour devenir lutteur professionnel. Conséquence : le niveau a rapidement baissé et des étrangers sont venus rafler les titres. Malgré leur supériorité évidente, ces derniers n’ont jamais suscité l’attachement des Japonais, déçus de voir que leur sport leur échappait petit à petit.

La violence

. Les dérapages ne sont pas l’apanage du sumo ; en réalité ce sport est peut-être même le moins concerné, tant les lutteurs sont triés par une formation dure éliminant les plus « instables ». Mais la discipline souffre d’autant plus du moindre écart qu’elle aime à se voir comme plus « morale » que les autres sports. Une série de scandales a ébranlé le petit monde clos et opaque des heya (écuries), où des maîtres forment leurs disciples à cette dure école d’ascétisme et d’humilité.

En 2008, trois lutteurs russes (dont deux frères) ont été exclus à vie du circuit pour consommation ou détention de cannabis. En 2011, les autorités policières et le gouvernement japonais annoncent avoir des preuves d’un scandale de matches truqués entre lutteurs ; un tournoi est annulé et pas moins de 23 combattants sont forcés de mettre fin à leur carrière. Mais c’est en juin 2007 qu’un autre scandale particulièrement grave avait frappé ce sport : un jeune sumotori débutant de 17 ans avait été battu à mort à coups de bouteilles par le maître de son écurie qui voulait le punir pour un motif futile. Des témoignages se font jour. Hakuhô, sans doute le plus grand champion de ce sport, a révélé avoir subi des séances de tabassage de 45 minutes à ses débuts. Le géorgien Tochinoshin, vainqueur d’un tournoi, confie avoir été battu à coups de club de golf pour s’être montré dans la rue sans être habillé « à la japonaise ». Fin 2017, le brusque retrait de Harumafuji, un yokozuna a été accusé d’avoir battu dans un bar à coups de télécommande de karaoké (!) un autre lutteur qui lui aurait manqué de respect en téléphonant bruyamment à côté de lui. Le combattant ainsi frappé a eu le crâne fracturé. Début 2018, c’est un cas de harcèlement sexuel, cette fois-ci dans le monde des arbitres, qui a été révélé, avec un abus de position dominante de la part d’un « ancien » sur un « aspirant ».

Un monde pourri ?

. Si le sumo a souvent entretenu des liaisons dangereuses avec le monde du crime organisé (un oeil averti pouvait repérer certains « profils » dans les premiers rangs des spectateurs), il a connu depuis quelques décennies son lot d’affaires embarrassantes qui ont entaché son image. Le sport de lutte japonais y perd ses lettres de noblesse au rythme des scandales relayés par la presse. Matchs truqués, lutteurs dopés, blessures simulées, apprentis tabassés, racisme, c’est l’heure du grand déballage. Et voilà les rikishi déboulonnés de leur piédestal de demi-dieux. D’autant plus que certains considèrent les tournois plus comme une cérémonie religieuse shintô ou un art dramatique qu’un concours sportif.

En 2007, l’hebdomadaire Shukan Gendai (ensuite traîné en justice par 32 des plus grands rikishi du pays) a démoli le numéro 1 de la discipline, Asashoryu, de son vrai nom Dolgorsuren Dagvadorj, ce Mongol de 28 ans, 145 kilos pour 1,85 mètre, qui aurait « acheté 11 des 15 combats » du grand tournoi qui lui a permis de remporter son 10ème trophée. Devant le tribunal, Itai, une ancienne vedette du sumo, qui tenait le haut de l’affiche dans les années 80 affirma que 75 à 80 % des combats étaient arrangés, ayant lui-même participé à de telles pratiques.

En 2008, Soslan Gagloev, le lutteur russe de 20 ans, connu sous le nom de Wakanoho (l’un des trois suspendu à vie pour détention de cannabis) a fait des révélations sur le dopage des lutteurs et le bidonnage des matches, obligé de livrer des combats truqués contre de l’argent dès son entrée en première division.

La domination étrangère

. A l’évidence plutôt que d’en baver dans les écuries, les ados nippons d’aujourd’hui n’aspirent plus à ce statut social. Pour les puristes, le déclin a commencé en 2003 lorsque le yokozuna (le plus haut grade dans ce sport) Takanohana décide de raccrocher. Plus aucun Japonais n’obtiendra le grade de yokozuna, les champions les plus visibles dans les médias, et têtes d’affiche lors des tournois, jusqu’en 2017.

Des hawaïens, à la forte corpulence, étaient admis sur le dohyo depuis plus d’un siècle. Des étrangers avaient déjà sporadiquement gagné jusque-là des tournois. L’ex-basketteur hawaïen Chad Rowan, Akebono de son nom de lutteur, 2,04 m, 225 kilos, était devenu le premier étranger à accéder au grade de yokozuna le 27 janvier 1993. En novembre 2005, le bulgare Kotooshu, 22 ans, de son vrai nom Mahlyanov Kaloyan Stefanov, est entré dans l'histoire en devenant le premier européen à être promu ozeki, le deuxième grade le plus élevé du sumo. Bien vite, neuf dixièmes des tournois seront gagnés par des lutteurs étrangers. En effet, les écuries locales avaient tendance à se renforcer avec des mongols, des hawaiiens, des ukrainiens, des russes et autres estoniens, géorgiens, bulgares, etc. assez agiles pour jouer les héros avec leurs quasi deux quintaux et remporter des titres avant d’obtenir leur naturalisation. Scandale !

Les étrangers licenciés n’étaient pourtant que 34, en 2008, à officier dans le sumo professionnel sur environ 700 lutteurs, mais ils raflent tout, ne laissant aux japonais que les miettes. Problème de ces lutteurs : ils sont étrangers (!) et perçus, malgré leurs qualités, comme « ne comprenant pas le sumo ». Leur omniprésence a fini par peser sur un sport qui a perdu son charme pour les puristes. Passées les premières années d’acceptation, il y a peu, le débat fit rage entre conservateurs et progressistes. Les premiers défendaient la singularité de cette pratique typiquement japonaise. Les seconds redoutant le manque d’attrait de cet art pour les jeunes accros du kick boxing ou des combats vidéo, prônaient l’ouverture aux étrangers.

Ces derniers vont continuer à participer malgré tout les tournois. Et c’est plutôt du côté de la jeunesse que les rangs dépeuplés du Kokugikan (le grand stade de Tokyo) vont se dépeupler et que le sumo va craindre le pire, faute de combattants. Ainsi le sumo professionnel va-t-il devoir affronter une pénurie de jeunes candidats. Le sumo était devenu une carrière possible pour les lutteurs étrangers et un sport « par défaut » pour certains Japonais.

Le nationalisme local l’a emporté. Désormais, une écurie ne peut compter dans ses rangs qu’un seul rikishi qui ne soit pas né au Japon. Les années 2016 et 2017 ont marqué un retour en grâce presque inattendu pour le sumo. Des lutteurs japonais victorieux, plus jeunes, plus charismatiques, ont fait revenir le public, retrouvant brusquement de l’intérêt pour son sport emblématique. Mais l’équilibre reste très fragile.

Le sumo au féminin

. Pendant longtemps, ce sport de contact était exclusivement réservé aux hommes et les femmes considérées comme impures à cause d’une vieille croyance shinto, n’avait même pas le droit d’assister aux tournois et encore moins de fouler le dohyô, espace hautement sacralisé. L'inflexibilité du monde du sumo sur ce point avait déclenché un esclandre en 2018 quand des femmes médecins et infirmières étaient venues sur un dohyô porter secours à un élu pris d'un malaise au moment d'un discours lors d'un tournoi. L'association de sumo avait dû présenter de « sincères excuses » pour leur avoir demandé de descendre au plus vite.

Pourtant, les plus vieilles traces de sumo féminin remontent au 18e siècle où des combats étaient organisés dans les maisons closes afin d’amuser les hommes. Depuis quelques années, un nouveau public franchit les salles du dôhyô : les jeunes femmes. Les médias japonais se plaisent en effet à mettre en avant les sujo, des demoiselles intéressées par le sumo et qui relaient sur les réseaux sociaux, leur intérêt pour les lutteurs. Anecdotique ? Sans doute pour l’observateur, mais pas pour les dirigeants de la fédération qui voyaient les travées des salles de combat dégarnies se remplir à nouveau. En 2017, les 6 tournois se sont déroulés à guichets fermés, une première depuis 1995 !

Combat amateur de sumo féminin au Japon. ©AFP-Yoshikazu Tsuno

Depuis la fin du 20e siècle, la discipline s’ouvre aux femmes (d’ailleurs très largement présentes dans les stades) sous le nom de shin-sumo. Ces dernières peuvent pratiquer au milieu des hommes. Toutefois, elles ne peuvent pas encore accéder au rang de professionnelles. Un premier tournoi international féminin a eu lieu à Osaka en 2013.